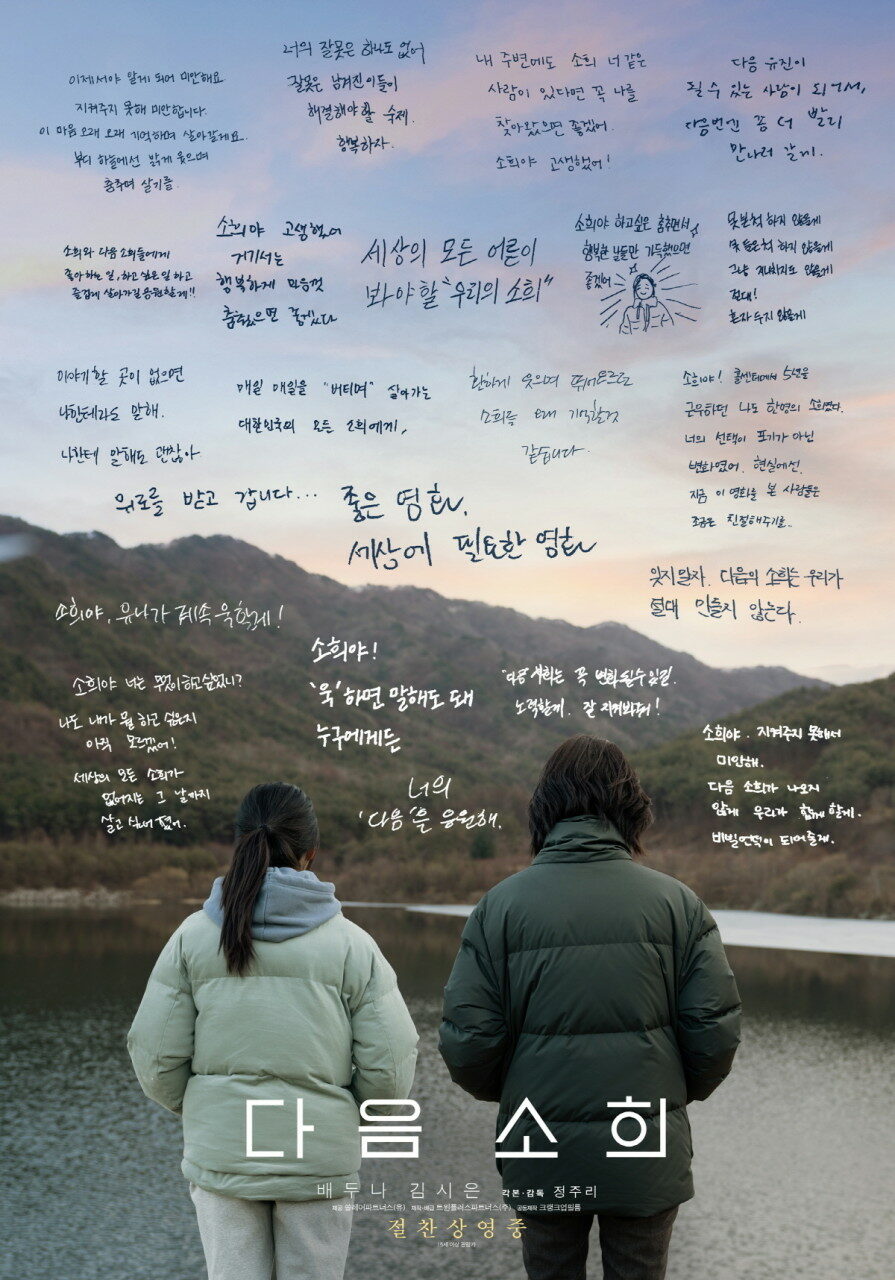

<다음 소희>는 사실 조금 이상하다고 보일 수 있는 둘로 나뉜 듯한 구조를 가지고 있는 영화다. 영화 전반, 소희(김시은)를 둘러싼 주변을 무심하게 따라가던 영화는 소희의 죽음 후, 영화의 또다른 주인공이라고 할 수 있는 오유진 형사(배두나)가 소희가 죽은 어떤 일련의 메커니즘을 거슬러 올라가는 구조를 취한다. 그러니까 사실 주인공 중에 한 명이라 할 수 있는 오유진 형사는 영화가 거의 1시간이 지나가서야 실질적으로 등장하며(그 전에 한 번 살짝 스치고 지나가기는 한다) 오유진 형사와 소희는 끝끝내 만나지 못한다. 오유진 형사가 대면하는 것은 이제 시신이 된 소희일 뿐이다. 여기에 이 영화의 비극이 있다.

배두나가 '그알 유튜브'에서 말했듯이 사실 오유진은 형사라기보다는 사건의 메커니즘을 추적하는 시사고발 PD에 가깝다. 다만 '그알'과 이 영화가 다른 점은 우리는 어떤 형태로든 그 당시의 소희의 얼굴을 마주하고 그녀의 목소리를 듣는다는 점이다. 그것이 어쩌면 (시사고발 다큐와 다른) 영화라는 매체가 가지는 무시무시한 파괴력이 아닐까. 그러나 물론 이 영화 <다음 소희>의 파괴력이 단지 영화라는 매체의 힘에 기대고 있다고 말하는 것은 부당한 평가가 될 것이다. 이 영화의 파괴력은, 혹은 힘은, 그러한 영화라는 매체가 가진 힘을 남용하지 않는 것에서 나오는 것일지도 모른다.

어쩌면 쉬운 선택은 이것들의 순서를 뒤바꾸는 것이다. 시간을 바꾸고 가장 자극적일 수 있는 장면, 예를 들어 소희의 죽음이라든가, 아니면 소희가 콜센터에서 고통의 시간을 겪는 것을 처음으로 돌리는 선택. 심지어는 '그알'과 같은 시사고발물도 이러한 선택을 즐겨 사용한다. 가장 자극적인 장면, 가장 시청자들의 눈길을 끄는 장면을 시작부에 집어넣고, 우리는 '어우어우, 저 나쁜놈'하며 끝까지 화면에 눈길을 주게 되는 것이다.

그러나 <다음 소희>는 끝내 그런 선택을 하지 않는다. 여학생 소희는 춤을 추고, 친구를 만나고, 학교 선생님의 추천에 따라 콜센터에 들어가고, 쉼 없이 콜을 받다가, 아니 욕설을 듣다가, 죽음을 선택한다. 그리고 형사 유진은 그런 소희를 시신으로 대면한 후, 그녀가 왜 죽음에 이르게 되었나를 생각하며 그 과정을 거슬러 올라간다. 그러나 그런 와중에도 소희는 절대 플래시백으로 등장하지 않는다. 그녀가 등장하는 것은 영화의 가장 마지막 유진이 바라보고 있는 영상 속에서다. 다 지웠으면서도 남겨둔 자신의 춤추던 모습. 그녀가 우리에게 바라봐 주기를 바랐던 것은 그 영상이었다. 열심히 자신의 꿈을 향해 나아가던 한 인간으로의 소희.

사실 영화에서 해결된 것은 없다. 결국 유진은 소희의 시신을 부모님에게 인계할 수 밖에 없었으며, 교육부에 이르기도 전에 높은 벽을 재확인했다. 그러나 그 마지막이, 아니 영화가 힘을 가질 수 있는 것은 오롯이 그 켜켜이 쌓인 정직한 장면들의 힘이다. 무엇인가를 덧씌우기를 거부하고, 끝끝내 참으며 기다렸던 장면들의 힘 말이다. 말이 쉽지, 참으며 기다린다는 것은 결코 쉽지가 않다. 영화에 무엇인가를 덧붙이기는 쉬워도 참으며 기다린다는 것은 참으로 쉽지 않다. 정직하게 장면들을 쌓은 영화는 정직하고 명징한 질문을 남길 뿐이다. 이러한 메커니즘 속에서 당신이 할 수 있는 것은 무엇인가.

덧.

긴 시간을 출퇴근을 하면서 요새 지나간 드라마들을 보고 있다. 지금 보고 있는 것은 <나의 해방일지>. 이제 겨우 4화까지를 봤다. 4화의 그 유명한 '구씨'의 멀리뛰기씬. 어쩌면 별것도 아닌 이 장면이 힘을 가지고 있는 것도, 3화까지 끈덕지게 캐릭터를 천천히 소개하며 버틴 작가의 힘일 것이다. 영화와 달리 여러 화로 구성된 드라마를 보다보니 어떤 작품이 이야기를 하게 되는 방식, 장면들을 전달하는 방식을 생각하게 된다. 예를 들어 <더 글로리>가 던질 것이라고 기대감을 주던 작은 카운터펀치들을 재빠르고 색다르게 던지며 쾌감을 쌓는 방식이라면, <나의 해방일지>는 느리게 캐릭터를 만든 다음, 그 캐릭터들이 (내 머리속에서) 헤엄치게 내버려 두는 방식이다. (물론 4화까지 본 것이니, 그 이후에는 느낌이 달라질 수 있다.) 어떤 게 더 좋다, 나쁘다고는 할 수 없다. 다만 자신의 방식을 꿋꿋이 어쩌면 정직하게 지켜가는 그 자체에 이 작품들의 매력이 있다. 아마도 우리가 우리의 인생을 사는 것도 비슷하지 않을까.