|

<실재계 사막>의 서문에서 지젝이 자주 드는 예를 만날 수 있다(다큐 영화 <지젝!>에도 인용된다). 구동독의 농담인데, 이런 것이다. 한 노동자가 시베리아에서 일자리를 얻게 되었다. 그는 친구한테 이렇게 미리 일러둔다. “모든 우편물이 검열될 테니까 암호를 정하자. 나한테 받은 편지가 파란 잉크로 쓰여 있으면 진실이고, 빨간 잉크로 쓰여 있으면 거짓이야.” 친구는 한 달 후에 파란 잉크로 쓰인 편지를 받게 된다. 시베리아의 친구는 모든 것이 풍부하고 쾌적하며 만족스럽다고 적는다. “여기서는 모든 것이 훌륭해. 가게에는 상품들이 가득하고, 음식이 풍부하며, 아파트는 크고 난방도 적절해. 영화관에서는 서양 영화를 보여주고 관심을 끌 만한 아가씨도 많고…….” 그러고는 끝에 가서 한 가지를 덧붙인다. “단 하나 빨간 잉크만 없어.”

영화 <식스 센스> 마지막 장면의 반전이 연상되지 않는지? “단 하나 빨간 잉크만 없어”라는 마지막 멘트가 앞에 나오는 모든 메시지를 무효화하고 있기 때문이다. 파란 잉크로 썼기 때문에 모든 것이 진실인 것처럼 여겨질 수 있지만, 그것이 실제로는 빨간 잉크로 쓰였어야 한다는 걸 암시함으로써 이 노동자는 자신이 처한 상황의 진실을 친구에게 성공적으로 전달한다. 설사 “빨간 잉크를 사용할 수 있었을지라도, 사용할 수 없다는 거짓말이 이런 특수한 검열 상황에서 진실한 메시지를 전달할 수 있는 유일한 방법이 된다”라고 지젝은 덧붙인다. 그리고 이러한 방법이야말로 이데올로기 비판의 효과적인 모체(matrix)이며, 전체주의가 아닌 자유주의적 검열 상황에서, 곧 우리의 현실에서 더 효과적이지 않겠느냐고 말한다. 어떤 점에서 그런가.

|

|

|

| |

우리의 부자유를 표명할 수 있는 바로 그 언어를 결여하고 있기 때문에 우리는 “자유로움을 느낀다.” 바로 이런 빨간 잉크의 결여가 의미하는 바는 오늘날 우리가 ‘테러와의 전쟁’이라든가, ‘민주주의와 자유’, ‘인권’ 등등과 같은 현금의 갈등을 지칭하는 데 사용하는 모든 주요 용어들이 거짓된 용어라는 것이다. 그것은 그 상황에 대해 사유할 수 있게끔 허용하는 대신에 우리의 상황인식을 신비화하고 있다. 바로 이런 정확한 의미에서 우리의 ‘자유’ 그 자체는 우리의 좀더 내밀한 부자유를 가려버리고 지속시켜준다.(<실재계 사막>, 25쪽)

|

|

| |

|

|

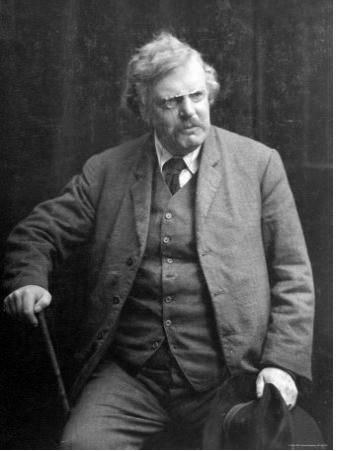

우리에게 ‘자유’란 말이 오히려 현실 인식을 오도하고 ‘내밀한 부자유’를 은폐한다는 것인데, 이러한 지적은 이미 G. K. 체스터턴(1874~1936)이 100년 전에 한 것이다. <브라운 신부> 시리즈로 유명한 영국 작가 체스터턴은 언론인이자 평론가, 그리고 기독교 변증가이기도 했다. 그는 <정통신앙(Orthodoxy)>이란 책에서 이렇게 말했다(<이단(Heretics)>이란 책과 짝을 이루고 있기에 <정통신앙>이라고 옮겼다. 우리말 번역본은 <오소독시>(이끌리오, 2003)이고, <실재계 사막>에서는 제목을 <정설>이라고 옮겼다).

|

|

|

| |

우리는 자유사상이 자유를 지켜내는 가장 안전한 보호물이라고 거리낌 없이 말할 수 있다. 현대 스타일로 말해서, 노예의 마음의 해방이 노예해방을 가로막는 가장 좋은 방법이라는 것이다. 그가 자유롭게 되길 원하는지 어떤지 그에 대해 고민하라고 가르쳐라. 그러면 그는 스스로를 해방시키지 않을 것이다.

|

|

| |

|

|

첫 문장은 “We may say broadly that free thought is the best of all safeguards against freedom”의 번역이라서 오해의 소지가 있다. “against freedom”을 옮길 때 “자유를 지켜내는”보다 “자유를 막아내는”이라고 표현해야 맞다. 번역본 <오소독시>에서는 이 대목을 “우리는 대체로 자유사상이 자유를 방지하는 안전장치 중에서 으뜸이라고 말할 수 있을 것이다”라고 제대로 옮겼다. 여기서의 역설은 물론 ‘자유사상’이 실제적인 ‘자유’의 장애물이라는 주장에 놓인다. 자유에 대해 생각하고 말하도록 하면 오히려 자신이 자유롭다는 환상을 갖게 돼 더 이상의 요구를 하지 않는다는 뜻으로 이해할 수 있겠다.

|

|

|

| |

노예로 하여금 자신이 자유로워지기를 원하는지 원하지 않는지에 관해 고민하도록 가르쳐라. 그러면 그는 스스로 자유로워질 수 없을 것이다.(<오소독시>, 204쪽)

|

|

| |

|

|

여담을 덧붙이자면, ‘역설의 대가’로도 불리는 체스터턴은 노벨문학상 수상자인 극작가 버나드 쇼(1856~1950)와 동시대인이었다. 체스터턴과 비교하자면 쇼는 ‘독설의 대가’로 명성이 높았는데, 어느 날 두 사람이 거리에서 만났다. 버나드 쇼는 말라깽이였고 체스터턴은 한 덩치 하는 뚱보여서 서로 대조적이었다. 체스터턴이 먼저 말문을 열었다. “선생님을 보면 지금 영국이 기근 상태에 있다는 사실을 알 것 같군요.” 쇼가 응수했다. “그렇지. 그러나 그 원인은 자네 때문이 아니겠나?” 두 사람이 서로 만만찮은 호적수였을 법하다. 참고로 국역본 <오소독시>는 현재 품절 상태인데, 교정해서 읽을 대목이 있어 막간에 지적해둔다. 서문에서 체스터턴이 자신의 책을 누가 읽어야 하는지를 밝히고 있는 대목이다.

|

|

|

| |

꽃밭의 꽃이나 저작집 한 권 속의 문장들, 정치적 사건과 젊은 날의 고통이 어떤 질서 체계 속에 함께 모여, 어떻게 그리스도교 정통신앙에 대한 어떤 확실한 신념을 낳았는지 알아가는 것에 즐거움을 느끼는 사람이라면 이 책을 읽어도 좋을 것이다. 그러나 모든 일에는 그에 합당한 노동이 따르기 마련이다. 나는 이 책을 썼다. 그러므로 나는 무슨 일이 있어도 이 책을 읽지 않을 것이다.(18쪽)

|

|

| |

|

|

체스터턴은 이 책에서 자신이 어떻게 하여 정통 기독교인이 되었는지를 보여주는데, 그런 과정에 관심이 있는 독자라면 읽어봐도 좋겠다는 것이다. 하지만 자신은 읽지 않겠다고? 인용문 후반부의 원문은 이렇다. “But there is in everything a reasonable division of labor. I have written the book, and nothing on earth would induce me to read it.” 번역문에서 생략된 건 ‘분업(division of labor)’이란 말이다. 모든 일에는 합당한 분업이라는 게 있고, 자신은 책을 썼으니 읽는 일에서는 면제된다는 논리가 거기에서 나온다. 체스터턴의 은근한 유머가 배여 있는 대목이다.

다시 자유의 문제로 돌아오면, 지젝은 체스터턴의 말이 우리의 ‘포스트모던’ 시대에, 스스로를 해체하고 의심하고 거리를 두려는 시대에 더없이 잘 들어맞는 게 아닌가라고 말한다. 가령 “생각하지 말고 복종하라!(Don't think, obey!)”라는 낡은 모토(이건 전형적인 군대식 모토인데)는 요즘 같으면 오히려 역효과만 낼 뿐이다(물론 아직도 이런 것이 통용되는, 강요되는 나라가 없지는 않다. 대낮에도 군대처럼 조인트 까고 까이는 나라 말이다). 이럴 때 사회적 예속 상태를 안전하게 지속시킬 수 있는 방책은 사상의 자유를 허용하는 것이다(다시 말하지만, 이런 건 언론의 자유가 뒷걸음치고 있는 한국보다는 미국 사회에 더 적합한 지적이다). 물론 그런 예속에서의 탈피, 곧 자유를 위한 투쟁을 의심하기 어려운 ‘도그마’를 참조해야 한다는 것이 체스터턴의 또 다른 역설적 주장이다. 정리하면, 체스터턴의 역설은 상호 연계적이며 양면적이다. (1) 자유사상은 진정한 자유의 장애물이다. (2) 진정한 자유는 도그마를 필요로 한다.

할리우드의 스크루볼 코미디의 고전적인 장면들을 예로 들어보자. 여자가 남자 친구에게 묻는다. “나랑 결혼하고 싶어?” “아니!” “둘러대지 마! 솔직히 말해봐!” 여기서 유일하게 수용될 수 있는 ‘솔직한 대답(straight answer)’은 “응!”이다. 그밖에 모든 대답은 이 “응!”으로부터의 회피에 불과한 것으로 간주된다. 여자는 이미 상황을 장악하고 있기 때문이다. “아니라곤 하지만, 네가 날 사랑하는 걸 다 알아.” “너에겐 나 말고 다른 여자는 상상할 수도 없어.” “어서 용기를 내, 뭘 망설이는 거야!” 남자의 우물쭈물하는 태도가 자유주의적이라면 여자의 단호한 태도는 도그마적이며 근본주의적이다. 남자는 이렇게 말한다. “글쎄, 사랑은 하지만, 어떨 땐 아닌 것 같기도 하고…….”

자유주의적 사랑법이란 혹 이런 우유부단과 책임 회피를 미화한 것에 불과하지 않을까. 그런 문제의식의 연장선상에서 ‘민주주의냐 근본주의냐’라는 선택지는 재고해볼 필요가 있다는 게 지젝의 주장이다. 오늘날 이데올로기적으로 민주주의 대신에 근본주의를 선택하는 것은 가능하지 않다(‘남한이냐 북한이냐’라는 선택지를 생각해보라). 하지만 문제는 ‘근본주의’가 아니라 ‘민주주의 그 자체’이다. 자명한 듯 보이는 ‘자유주의적 의회민주주의’야말로 재고의 대상이 되어야 한다……. 흠, 여기까지가 <실재계 사막>의 서문이다. ‘실재에 대한 열정’을 다루기로 했는데, 그건 내주로 넘겨야 할 듯하다. 이런 소리가 귓가에 들리는 듯하다. “우물쭈물 둘러대지 말고, 어서 실재에 대해 말해봐!”

|