-

-

야구하자, 이상훈 - 18.44미터의 약속

김태훈 지음 / 소동 / 2019년 10월

평점 :

품절

그 시작은 확실하지 않아도 돌이켜보면 야구는 항상 내 삶과 함께였다. 출범 당시 "어린이에겐 꿈을, 젊은이에겐 정열을, 온 국민에겐 건전한 여가선용을" 캐치프레이즈로 내걸었던 한국프로야구는 내 삶 속에서 '꿈'이었고, '정열'이었으며, '여가'였다. 어린 시절 야구는 내게 우정의 상징이었고, 학창시절에는 안식처이자 탈출구였다. 사회에 나가면서는 때로는 기쁨이었고, 때로는 위안이었다. 마치 "Always B with you (야구는 늘 여러분과 함께합니다)"라는 현재 한국프로야구의 캐치프레이즈처럼 내 삶 속에는 언제나 야구가 있었다.

"야구를 향한 나의 열정은 스피드건에 찍히지 않는다."

(You can't measure heart with a radar gun.)

메이저리그 통산 4,413이닝과 305승을 달성하고 명예의 전당에 헌액된 투수 톰 글래빈이 남긴 유명한 야구 명언이다. 글래빈은 커리어 기간 동안 다승왕 5회, 사이영상 2회, 월드시리즈 MVP를 수상했고, 애틀랜타 브레이브스는 90년대 구단의 전성기를 이끌었던 톰 글래빈의 백넘버 47번을 영구결번으로 지정했다.

메이저리그 통산 300승을 거둔 이 위대한 왼손 투수와 동일한 백넘버를 공유하는 투수가 일본 프로야구에도 있었다. 세이브 라이온즈의 레전드 쿠도 키미야스다. 통산 224승 142패 3세이브 평균 자책점 3.44를 기록하고, 11번의 일본시리즈 우승과 2번의 일본시리즈 MVP, 투수 유일의 양대리그 골든 글러브 수상한 이 대투수는 47세까지 현역으로 활약하며 야구에 대힌 열정을 불태웠다. 한국 야구팬들에게는 이승엽의 요미우리 시절 동료로 또, 이대호의 소프트뱅크 시절 감독으로 친숙하게 기억되는 이름이기도 하다.

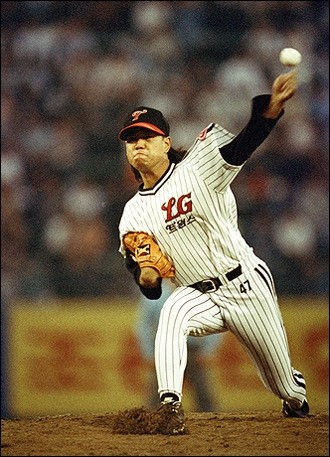

미국과 일본, 각각의 리그를 대표하는 이 두명의 선수와 동일한 백넘버를 공유했던 왼손투수가 한국프로야구에도 있었다. 이 세 명의 대투수는 왼손 투수, 47번이라는 백넘버, 자국의 야구리그에서 전설적인 기록을 남겼다는 공통점을 가지고 있다. 하지만 가장 큰 공통점은 야구에 대한 열정이었다. 한국프로야구에서 47번을 달았던 야구에 대한 불타는 열정을 가지고 있던 선수의 이름은 본서 <야구하자, 이상훈>의 주인공이기도 한 LG 트윈스의 레전드, 야생마 이상훈이다. 이상훈은 선수생활 11년 중 6년 남짓의 기간만 한국프로야구에서 뛰었지만, 선발로서 두번의 다승왕과 한번의 승률왕, 골든글러브를 수상하였고, 마무리투수로서도 구원왕을 수상하며 보직을 가리지 않고 활약하였다. 야구팬들에게는 90년대 LG 트윈스 신바람 야구의 상징 (그는 LG의 마지막 우승인 94년 우승멤버이다, 벌써 어언 25년전 일이다 ㅜㅜ)으로 한국프로야구를 대표했던 좌완 파이어볼러로 기억되고 있다.

2004년에 은퇴한 이상훈 선수에 대한 추억을 다시 떠올리게 된 계기는 본서 <야구하자, 이상훈> 이전에 2018년 스포츠 투데이를 통해 연재된 <김태훈의 불꽃 ? LG의 야생마 이상훈전(傳)>이었다. 이 칼럼은 스포츠팬들의 가슴속에 불타고 있는 지나간 불꽃들을 기억하기 위해 기획되었다고 알고 있다. 그 수많은 불꽃 중에서도 첫 번째 인물로 이상훈 선수가 선택된 이유는 그라운드의 야생마로 불리며 야구팬들의 가슴을 뜨겁게 달궜던 추억 때문이기도 하지만, 무엇보다 이상훈 선수 그 자신이 불꽃같은 열정으로 야구와 인생을 살아냈기 때문일 것이다. 총 20회로 구성된 칼럼에서 항상 시작을 장식했던 문구가 아직도 기억난다.

”불꽃 같은 존재는 어떤 면에서 보통 사람들이 쉽게 갈 수 없는 인생을 대신 살아내는 사람들이기도 하다. 보통 사람들의 시선과 꿈을 짊어지고 대신 그 길을 걸어가는 제사장 같은 존재일지도 모른다. 덕분에 우리는 꿈을 이루어 행복을 느끼기도 하고 끝내 좌절해 함께 슬퍼하기도 한다. 불꽃들 덕분에 인생의 마루와 골을 대신 체험하며 삶의 의미를 알아간다고 할까? 따라서 보통 사람들은 불꽃 인생들에게 어느 정도 빚을 지고 있다. 그 빚을 갚는 방법은 그들의 순간들을 오롯이 '기억'하고 최소한의 '경의'를 표하는 게 아닐까?“ - 김태훈의 불꽃 중에서 -

김태훈 작가는 20회의 칼럼을 마치면서 아직 못다한 이야기가 아직 많으며 혹시 다른 매체를 통해 소개할 기회가 생긴다면, 그때 더 보강하겠다고 밝혔었다. 작가의 말처럼 20회 분량의 칼럼은 야생마 이상훈과의 추억을 다시 떠올리게 해주었지만 그를 그리워하고 그에 대해 더 많은 정보를 갈급하는 야구팬들에게 좀 아쉬움이 남았던 것이 사실이다. 하지만, <야구하자, 이상훈>의 출간을 손꼽아 기다리고, 예약판매 기간에 몇 권을 구매하여 주변 지인들에게 선물한 이유는 과거 이상훈 선수와 공유한 추억과 그것을 다시 떠올리게 해준 저자 김태훈의 칼럼 덕분이었다. 저자는 칼럼에서 한 약속대로 <야구하자, 이상훈>을 칼럼의 내용을 기초로 하여 내용을 보강해서 이번 책을 펴냈다.

사실 야구는 가장 대표적인 기록경기로서 야구의 역사는 숫자를 기반으로 한 기록과 분석, 수학과 통계의 역사이기도 하다. 야구의 이러한 특징은 “야구팬은 모두 마약중독자다. 그들의 마약은 바로 통계다.”라는 야구명언이 잘 표현하고 있다. 하지만, 야구라는 종목이 숫자로 모든 것이 결정되는 스포츠라면 누가 결과가 뻔한 승부를 흥미를 가지고 볼까? “끝날 때까지 끝난게 아니다. (It ain't over till it's over.)"라는 요기 베라의 전설적인 야구명언은 마치 인생과도 같은 야구의 드라마틱한 속성을 대변하고 있다. 야구는 숫자와 우연, 그 두 시소 사이 어딘가에서 방황하는 방랑자 같은 스포츠라는 것과 성적 예측의 불완전성이 야구를 더 사랑하게 되는 이유가 될 것이라는 걸 내게 가르쳐준 사람은 바로 야생마 이상훈이었다.

“팬들은 감동을 원하지 기록은 원하지 않는다.” (311쪽)

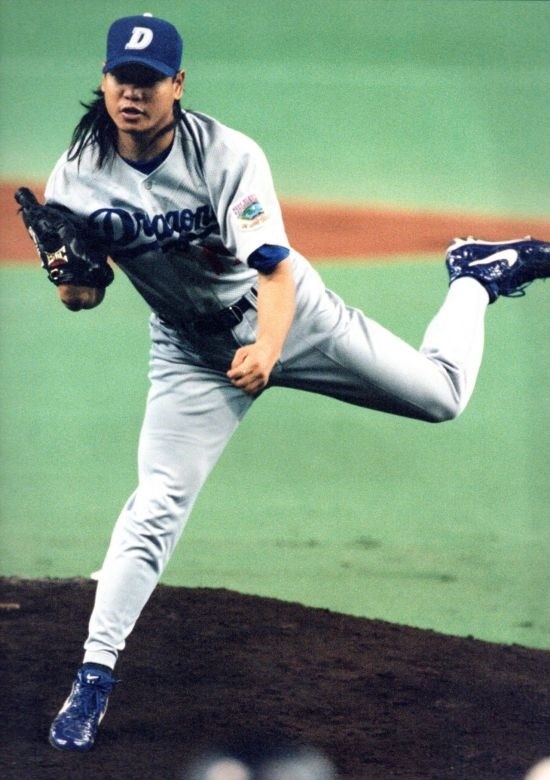

이는 이상훈이 현역시절 자신의 수첩에 써놓은 문구라고 한다. 선발 20승, 최다승, 최고 방어율, 최고 승률 같은 타이틀에 그는 큰 의미를 두지 않았다. 무엇 보다 팀이 승리하는 게 중요했고, 그 이전에 야구를 한다는 것 자체가 소중했다. 감동과 기록이 부딪히는 순간 그는 언제나 감동을 선택했다. 그는 개척자였다. 화려한 스포트라이트 속에서도 그는 항상 낮은 자세로 더 높은 곳을 향한 도전을 멈추지 않았다. 그는 한국 현역 프로야구 선수로 일본 무대를 미국 메이저리그에 진출한 최초의 선수였다. 자유계약 선수 신분도 매니지먼트사가 없을 때 혼자 힘으로 얻어낸 성과였다.

“야구하자. 18.44미터에 공을 던질 수 없는 그 날까지”

일본과 미국을 거쳐 4년 반만에 한국에 복귀할 때 그가 팬들에게 남긴 진심이 담긴 메시지가 아직도 생생하다. 그는 자신을 향한 의심의 눈초리를 잠재울 수 있는 단 한가지 방법은 그라운드에서 야구로 보여주는 것 밖에 없음을 잘 알고 있었다. 상황을 반전시키는 방법도, 위기를 극복하는 방법도 오로지 야구하는 과정에서 찾을 수 밖에 없었다. 선수시절 그는 이러한 다짐을 여러차례 팬들에게 내비쳤고, 은퇴 이후에도 투수판과 홈플레이트의 거리를 의미하는 18.44미터는 그를 상징하는 문구로 그의 사인에 빠지지 않고 등장하고 있다. (본서 <야구하자 이상훈>의 부제도 18.44미터의 약속이다.)

”빨리 옛사랑은 추억이 될 수 있게끔 만들어줄거예요. 첫사랑은 잊고 새로운 사랑을 할 수 있게 할 겁니다. - 다큐멘터리 <야생마의 로망스> 중 -

“서울은 LG, 승리는 트윈스!” LG 트윈스의 팬들은 옛사랑을 잊지 못한다. LG 트윈스는 팀 창단 첫해였던 1990년의 첫번째 우승과 1994년의 두번째 우승 모두 정규리그 1위로 한국시리즈를 직행하여 내리 4연승으로 시리즈 스코어 4연승으로 스윕 우승을 달성했다. 이 두번의 우승 경험이 너무나도 강렬하게 다가왔기에 그 후 25년이 넘는 세월 동안 우승을 못하리라곤 당시에는 상상하기 어려웠다. 추억은 추억으로서 그 자체로 소중한 것이지만, 새로운 사랑을 꿈꾸지 못하고 과거의 추억을 되새기며 위안을 얻는 다는 것은 서글픈 일이다. <야구하자 이상훈>을 읽으며 나는 어린 시절의 추억을 만났고, 새로운 사랑의 희망을 꿈꿀 수 있었다. 야구는 기록의 경기지만 진짜 감동은 기록 너머에 있다는 야구 격언처럼 선수와 팬 모두 진정으로 야구를 사랑하고 즐겼던 그 시절의 신바람이 다시 불어올 것만 같은 기분이다.