-

-

고독의 이야기들

발터 벤야민 지음, 파울 클레 그림, 김정아 옮김 / 엘리 / 2025년 4월

평점 :

그때 저 길로 가고 싶었는데

그때 저 편지를 보내고 싶었는데

그때 저 사람을 구해주고 싶었는데

그때 저 자리를 차지하고 싶었는데

그때 저 여자를 따라가고 싶었는데

그때 저 말을 듣고 싶었는데

그때 저 문을 열고 싶었는데

그때 저 옷을 입고 싶었는데

그때 저 질문을 하고 싶었는데

그때 저 호텔에 묵고 싶었는데

그때 저 책을 읽고 싶었는데

그때 저 기회를 잡고 싶었는데

발터 벤야민은 익숙한 이름이지만 그의 작품을 읽어본 것은 <고독의 이야기들>이 처음이다.

마치 카프카를 읽은 것과 비슷했지만 참 달랐다.

카프카가 자신 안에 갇힌 고독이라면 벤야민은 다양한 맛의 고독을 음미하게 했다.

툭툭 끊기는 이야기들 앞에서 답답한 느낌보다는 아련한 느낌이 든다.

마치 다 적지 못한 뒷얘기들이 어딘가에 있을 거 같아서.

떠오르는 생각들을 글로 적어 놓는다는 건 쉽게 보이지만 결코 쉽지 않다.

찰나의 생각들을 글로 잡아 놓은 이야기들이 나를 가볍게 한다.

그러면서 발터 벤야민이 나름 업계에서 이름을 알리지 못했다면 전혀 세상에 나올 일이 없을 거 같은 글이라는 생각도 든다.

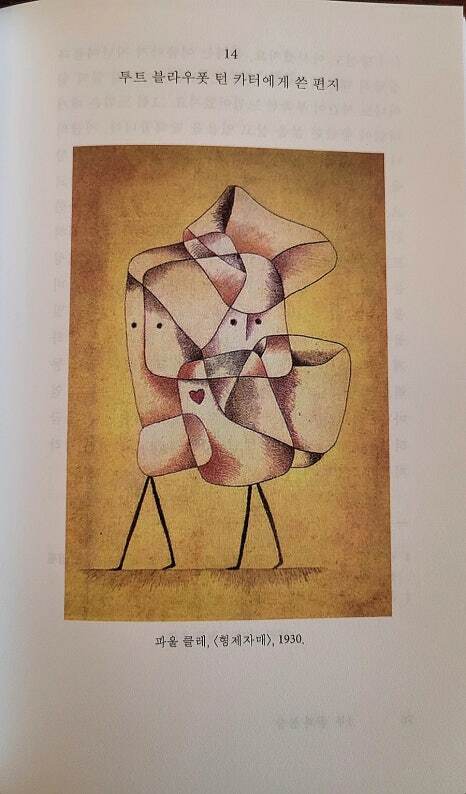

이야기들의 첫 페이지엔 제목과 함께 파울 클레의 그림이 그려져 있다.

이 피카소가 그린 거 같은 그림들을 보면서 벤야민의 글과 닮았다는 생각을 했다.

어딘가 난해하고 무엇을 얘기하는지 모르겠지만 상당히 인상적이다. 라는 느낌이 들었다.

이 책을 읽는 동안은 잡다한 생각을 하지 않아서 좋았다.

무심한 듯 적어 놓은 글을 그저 무심하게 읽었기에 줄거리를 따라가느라 머리를 쓸 필요가 없었고

이 글에서 무언가를 얻으려고 애써야 할 필요가 없었다.

그래서 그냥 읽다가 말다가, 말다가 읽다가 했다.

편집자의 해제를 읽으면 도움이 됐겠지만 그건 내게 선입견을 줄 테니 읽지 않았다.

발터 벤야민이라는 사람이 어떤지 알고 싶다면 이 책을 읽어 보면 그의 무의식과 의식을 느낄 수 있다.

나는 물었다. "어째서 두 분은 눈치를 못 채신 겁니까? 제가 한 말은 사실일 수 없었는데." 잠시 말이 없던 남자는 이렇게 답했다. "맞습니다. 저도 무슨 말인가 하려고 했어요. 하지만 이런 생각이 들더군요. 거짓말은 아니겠지. 저 사람이 나한테 뭐 하러 거짓말을 하겠어?"

어떤 부부와 산책을 하던 그는 파이프가 없어서 담배를 피우지 못하자 집에 다녀오겠다고 하고 열 걸음도 가기 전에 다른 주머니에서 파이프를 찾는다. 그는 즉시 되돌아와 그들과 헤어진 지 1분도 안 되어 연기가 피어오르는 파이프를 물고 파이프가 자기 집 탁자 위에 있었다고 말한다. 그렇게 얼버무리고 산책을 하다 그가 그들에게 자신의 거짓말에 왜 아무것도 묻지 않느냐고 물어보는 대목이다.

이 한 대목에서 발터 벤야민이라는 사람이 읽혔다.

그가 어떤 사람인지, 그를 사람들이 어떻게 생각하는지. 그의 평소의 삶이 어떤지...

어떤 글은 이해하려고 애쓸 필요가 없다.

그냥 그걸 읽었다는 느낌만으로 만족해야 한다.

발터 벤야민의 고독들이 그렇다.

내가 어느 한순간 스치듯 느꼈던 그 한 부분을 나는 잊었지만 벤야민의 글에서 향수처럼 만나게 된다.

그것만으로도 <고독의 이야기들>은 그 몫을 다했다...