-

-

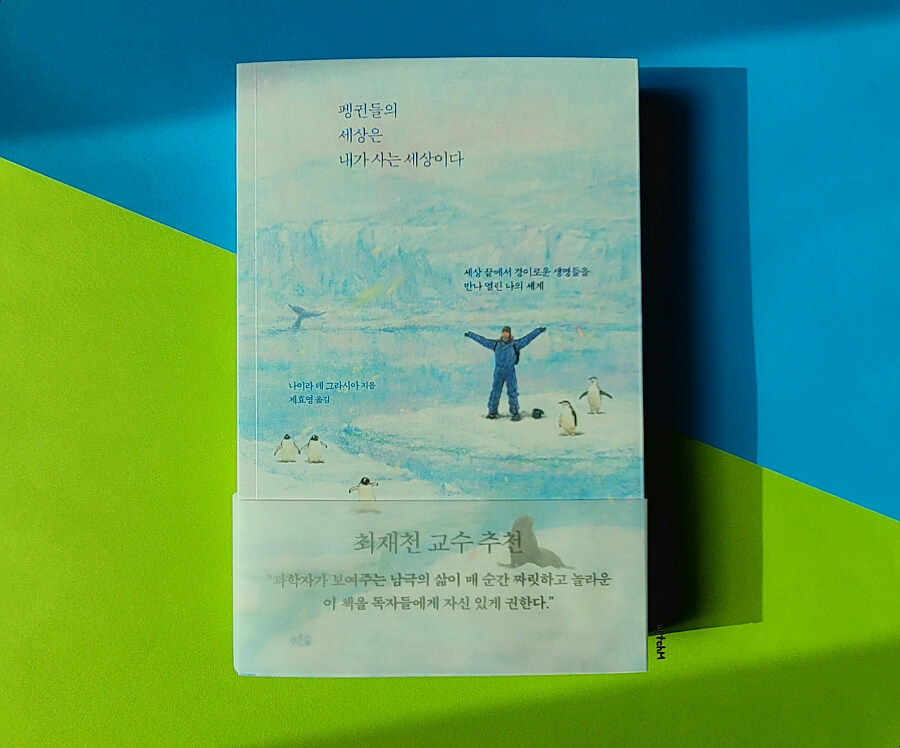

펭귄들의 세상은 내가 사는 세상이다 - 세상 끝에서 경이로운 생명들을 만나 열린 나의 세계

나이라 데 그라시아 지음, 제효영 옮김 / 푸른숲 / 2023년 10월

평점 :

남극에서 펭귄들의 생태를 조사하며 그들과 함께 성장해간 젊은 생물학자의 성찰기.

남극의 신사라는 별칭으로 친근하게 다가온 펭귄.

뒤뚱뒤뚱 거리는 걸음걸이와 두 발로 서있는 모습이 귀엽기도 하고 당당하기도 한 동물 펭귄.

최근 들어 펭수 때문에 한층 더 친근해진 펭귄의 서식지 남극에서 그들을 관찰하고, 그들의 생태를 조사했던 생물학자의 이야기가 이토록 재미있을 거라는 생각은 못 했다.

내가 느낀 재미는 겉핥기 식으로만 알고 있던 펭귄 조직(?)에 대해

남극의 자연에 대해 그 안에서 인간으로서 느낄 수 있는 모든 것에 대해

그리고 열정 가득한 젊은 생물학자의 성찰에 대한 것이다.

쉽게 읽히는 글이 일기 같기도 하고 에세이 같기도 해서 그가 들려주는 남극에서의 6개월이 내게는 마치 입동 준비 중에 하나 같았다.

겨울맞이 겨울 이야기랄까.

이야기는 총 4부로 나뉜다.

펭귄이 알을 낳고,

그 알을 깨고 나온 새끼 펭귄들을 맞이하고

무리 짓기에 들어가는 펭귄들을 살피고

성장해서 바다로 나아가는 그들의 모습을 그린다.

똑같아 보이는 펭귄의 특성을 알아보고 구분하게 되는 과정

암컷과 수컷을 알아보고, 털갈이를 하는 성체와 털갈이를 마치고 바다로 돌아가는 성체를 알아보게 된다.

펭귄을 그저 남극의 동물로만 보던 시선에 그들의 삶이 보이기 시작한다.

각성이나 인식은 그런 것이다.

무의미했던 것들이 의미를 갖게 되는 것.

펭귄도 그저 동물로 치부했을 때는 다 똑같아 보인다.

하지만 그들도 저마다의 개성이 있고, 저마다 다 다르게 생겼다.

인간 역시 그저 동물로 치부했을 때는 다 똑같은 인간이다.

하지만 인간 역시 저마다의 개성이 있고, 다 다르게 생겼으며 각자의 민족이 다르다.

간단한 것이지만 먹이사슬 최상위 포식자인 인간에게는 그저 하찮은 것일 뿐이었다.

그러나 저자처럼 그들을 동일시하는 시선을 갖게 되면 인간의 오만함이 보인다.

이 냉혹한 섬에서 야생의 존재들과 함께 살아가고, 이따금 자신의 냉혹한 본질과 마주한다.

남극의 특별한 자연환경 속에서 자신의 의무를 다하는 동안 고립된 외로움은 무엇으로도 달랠 길이 없다.

그 과정을 이겨내고 그곳에서 느꼈던 감정들과 사실, 그리고 현실을 가감 없이 보여주는 <펭귄들의 세상은 내가 사는 세상이다>

인간의 욕심이 지구를 파괴하는 줄도 모르고 파괴하는 요즘

이 책을 읽으며 정말 우리가 우려해야 하고, 미래를 위해 계획을 세워야 하는 것들이 무엇인지를 진지하게 생각했던 시간이었다.

글솜씨가 좋은 생물학자의 글은 한 편의 다큐 속으로 독자를 안내한다.

펭귄들이 조약돌로 집을 짓는다는 것도 처음 알았고, 마음에 드는 조약돌을 서로 차지하기 위해 싸운다는 것도 처음 알았다.

어린 펭귄들의 사체가 발견됐을 때의 풍경이 머릿속에 그려져서 울적했다.

부모의 보살핌으로 성체가 되어 바다로 간 그들은 물범의 먹이가 되었다.

알에서부터 성체가 되어 바다로 나갈 때까지 그 개체수를 세고 그들의 성장을 지켜봤던 연구원이 수백 마리의 사체를 마주한 장면은 내게 압도적인 슬픔으로 다가왔다.

자연의 냉정함을 또다시 느꼈던 장면이다.

다큐멘터리에서 볼 수 없었던 감정을 느낄 수 있었다.

누군가의 글이 전혀 생소했던 현실을 내 앞에 가져다 두었다.

생태계는 살아있다.

안온한 인간의 눈에나 잔인한 것이다...

인간 자체의 생태계는 그것보다 훨씬 잔인하다.

지구 안 모든 생물들이 서로 공존하며 살아갈 세상을 만들어 가야 하는 것이 바로 우리 인간의 의무이자 권리라는 걸 깨달았다...