-

-

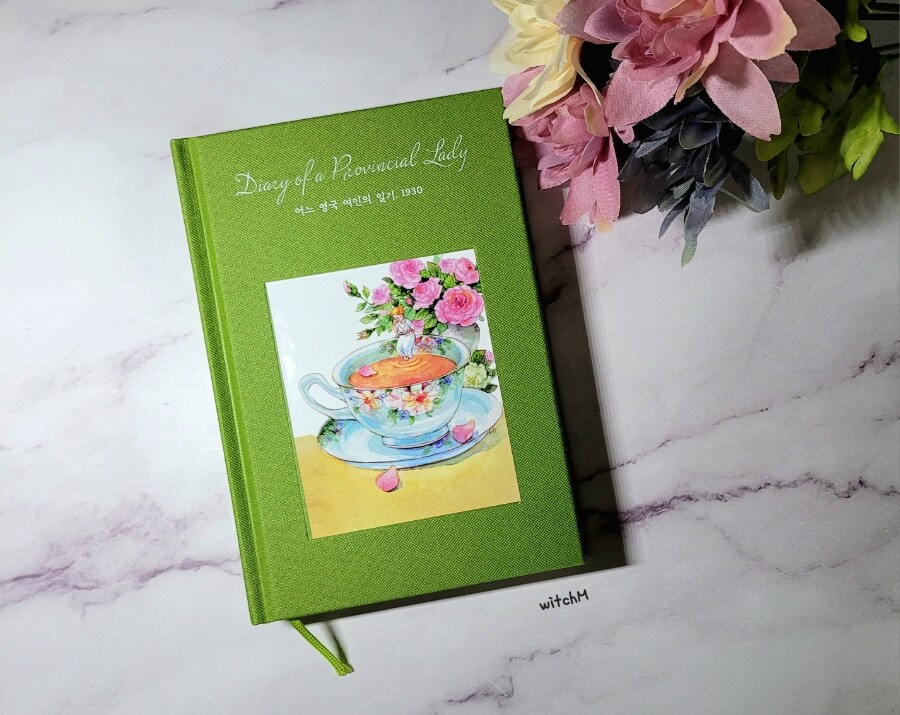

어느 영국 여인의 일기, 1930 ㅣ 어느 영국 여인의 일기

E. M. 델라필드 지음, 박아람 옮김 / 이터널북스 / 2022년 8월

평점 :

우리가 위선이라는 도덕적 일탈을 하는 이유는 주로 상대의 눈치 없는 고집 때문이 아닐까?

1930년대 소도시에 사는 중산층의 삶은 어떨까?

100년이라는 시간 동안 절판된 적 없다는 이 책에 무엇이 들어있는지 궁금했다.

소도시에 살며 귀족 집안의 토지관리인인 남편과 아이 둘을 키우며 사는 주인공은 날마다 일기를 쓴다.

하루의 일과를 일기로 마무리하는 그녀의 소소한 일상을 읽어 가다 보면 매우 분주한 한 여성의 모습이 떠오른다.

사사건건 토를 다는 요리사, 이랬다저랬다 하는 프랑스 가정교사, 우아함과는 거리가 먼 딸 비키

늘 뚱한 표정으로 신문이나 보다가 잠드는 남편 로버트, 사춘기를 겪는 듯 보이는 아들 로빈

시도 때도 없이 찾아와서 전혀 소용없는 말을 툭 던지고 가는 남편의 고용주 레이디 복스

소도시의 삶이 결코 조용하지 않다는 걸 보여주는 <어느 영국 여인의 일기, 1930>

자유분방한 사고방식을 가지고 있지만 겉으로 보이는 사회적 관습에 묶여지내는 주인공에게 일기를 쓰는 시간만큼은 가식이 없다.

그래서 하루 동안 쌓인 감정의 찌꺼기와 이런저런 생각들을 일기장에 토해낸다.

일기도 재밌지만 일기 중간중간 자신의 감정을 토해내는 그녀의 '메모'와 '의문'이 더 재밌다.

의문 : 사시사철 지방에 살면서 대화의 기술을 쌓는 게 가능할까?

의문 : 현대의 아이들은 현대인이 되기 싫은 걸까? 그렇다면 현대의 부모들은 어떻게 반응해야 할까?

의문 : 나도 희곡을 쓸 수 있은 걸까? 시간만 있으면 누구나 쓸 수 있을까?

자주 그러듯 여기서 절로 드는 의문 : 문명의 오락거리와 양심에 걸리지 않을 만큼의 솔직함을 결합하기란 불가능할까?

메모 : 가끔 <타임스>에 편지를 써서 이 논제에 관해 부모와 자식 사이에 의견 일치를 본 사례가 있는지 알아보고 싶다. 그래 봐야 생각뿐이지만 철저하게 파헤친 수많은 연구들보다 훨씬 더 공감을 끌어낼 수 있는 주제인 것 같다.

메모 : 남자는 식탁 앞에 앉는 일과 잠자리에 드는 일을 제외하곤 거의 모든 일을 미룬다는 것이 여자와의 큰 차이점이다. 싸구려 문구점에서 자주 세일하는 '지금 당장 하라'는 표지판을 사서 남편에게 내밀어 볼까 싶지만, 다시 생각해 보니 가정의 화합에 도움이 되지 않을 듯.

사소한 일 하나까지 남편의 결제를 받아야 하고, 집에서 일하는 하인들의 눈치를 보며, 풍족하지 않은 가정을 이끌어 가려는 주인공의 노력들이 지루하지 않게 재치 있으면서도 깔끔하게 표현되어 있다.

늘 아무도 모르게 신문이나 잡지에 기고를 하지만 다른 사람은 뽑히는데 주인공은 안 뽑힌다.

그 이유가 아마 사회적으로 포용되는 글의 범위를 주인공이 넘어섰기 때문이 아닐까?

일기를 이렇게 쓰는 거 보면 기고한 글들에 자신의 속 마음이 담겼을 터, 그녀의 예리하면서도 풍자적인 글들이 그 당시 사회에는 고려 대상이 아니었을 거 같다.

100년 전 영국 여인의 일상들은 낯설지만 익숙하고

답답하면서도 활기차며

은근 받은 만큼 돌려주는 모습들이 통쾌하다.

주변인들을 관찰하는 시선이 날카롭고 그것을 자기식으로 표현하는 방식이 독특해서 책을 읽는 동안 혼자 킥킥거렸다.

내가 주인공이었다면 어땠을까라는 생각을 하며 그녀의 재치와 예리함을 배운다.

100년 전 일기지만 2023년에도 배울 것이 있다.

많은 것이 변했지만 여자의 삶은 거의 변한 게 없으니까.

누군가의 속마음을 본다는 건 이런 거구나.

이 일기는 정말 일상의 소소함을 적고 그 안에서 느낀 것과 앞으로 어떻게 나아갈지를 고민하며 끝없이 자신을 연마하는 점이 가장 사랑스럽다.

일상 페미니즘.

한 영문학자가 이 책에 붙인 말이다.

정말 딱 맞는 표현이다.

이 일상 페미니즘이 그 어떤 페미니즘의 이슈보다 더 알차게 다가온다.

그러니 꾸준히 사랑받은 것일게다.

2편은 런던에서의 일상 일기다.

런던 대도시에서는 어떤 일기로 자신을 표현할지 무척 기대된다.