-

-

원 포인트 그림감상 - 원 포인트로 시작하는 초간단 그림감상

정민영 지음 / 아트북스 / 2019년 12월

평점 :

세상에 없는, 있지만 크게 주목하지 않은 부분에 확대경을 들이대고, 그만큼 작품과 자신의 생을 깊고 넓게 해주는 일, 그것이 '원 포인트 그림감상'이자 '원 포인트 글쓰기'다. 그리고 '원 포인트 그림감상'과 '원 포인트 글쓰기'는 '슬로 라이프'다.

4개의 장으로 나누어 60점의 작품들에 대한 감상 포인트를 말해주는 <원 포인트 그림 감상>

그림 앞에 서면 좋은 느낌과 함께 막막한 기분을 느끼는데 그것은 아마도 어떻게 앞에 놓인 그림을 알아가야 하는지를 몰라서 그런 거 같다.

그림은 그저 보이고 느껴지는 대로 보고 느끼면 된다고 생각하고 있지만. 그 보고 느끼는 것도 뭔가를 알아야 가능한 일이다.

빈센트 반 고흐의 <슬픔>은 어디에 포인트를 두어야 할까?

그저 벌거벗고 울고 있는 거 같은 여인을 보며 그 사정을 헤아려 보는 게 다였는데 저자는 그녀의 새끼발가락을 주목했다.

생기다 만 거 같은 작은 발가락이 그녀를 더 애처롭고 슬퍼 보이게 만든단다.

게다가 고흐가 '친일파'라서 이 그림에 전혀 필요 없을 거 같은 벚꽃나무가 그려진 풍경 때문에 더 슬프다고 했다.

아마도 한국 사람들에게만 해당되는 대목이겠지만 이런 사실을 몰랐다면 그저 생뚱맞지만 고흐니까! 하고 넘어갔을 것이다.

신윤복은 고민 끝에 묘책을 짜낸다. 신체를 분산 배치하는 전략으로, 외설성을 기막히게 피해 간다. 그러면서도 춘화처럼 그림에 표현할 것은 다 했다. 외설과 예술의 차이는 은밀한 부위를 한꺼번에 보여 주느냐, 분산해서 보여 주느냐의 문제이기도 하다. 신윤복의 뛰어난 점은 이런 연출의 묘책에서도 찾아볼 수 있다.

신윤복의 <단오풍정>

그림은 많이 보았지만 그 속에 숨은 뜻을 알지 못했기에 그저 단오의 풍경을 그린 해학적인 그림으로만 보아왔다.

그러나 '신 스틸러'라는 제목을 붙인 신윤복의 '단오풍정'의 포인트를 알고 나니 그림이 전혀 다르게 보인다.

이러니 그림은 알고 보는 것과 모르고 보는 것에서 큰 차이가 난다.

이 책의 표지에 쓰인 그림은 강형구의 <푸른색의 빈센트 반 고흐>다.

이 그림의 감상 포인트 중 하나는 얼굴의 절단 효과다.

대형 캔버스를 꽉 채운 얼굴이지만 대부분은 절단되고 얼굴의 일부만 보인다.

그리고 그 일부 중 눈빛이 보는 사람의 심장을 꿰뚫을 것처럼 푸르게 빛난다.

마치 고흐가 나를 뚫어지게 째려보는 느낌이다.

지은 죄도 없이 그림을 보는 것만으로도 주눅이 든다.

강형구 작가가 느끼는 고흐가 그 그림 안에 담겨 있다.

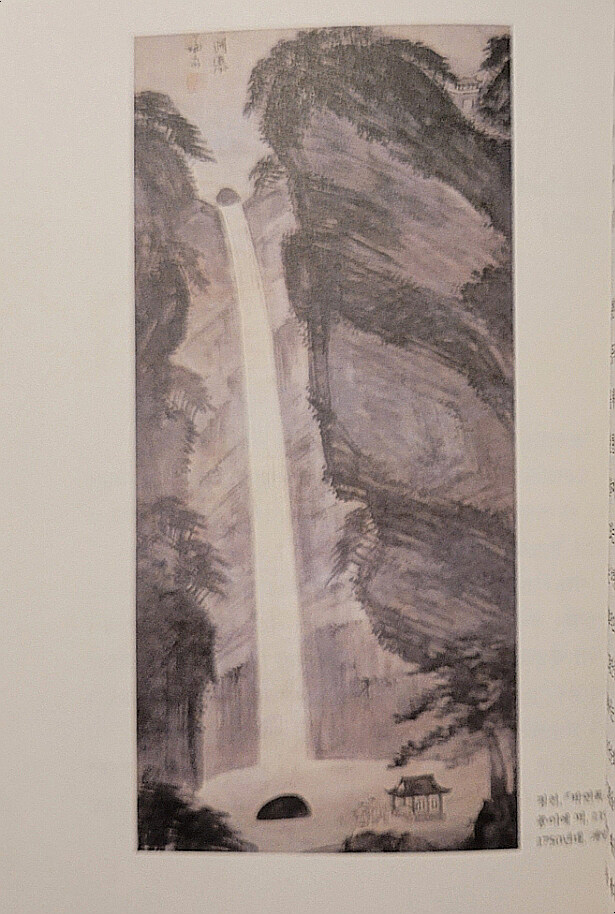

마음의 번역기를 통해, '청각의 시각화'는 자연스럽게 '시각의 청각화'로 전환된다. 이로써 감상자는 선인들이 들었던 박연폭포 소리를 그대로 들을 수 있다.

[박연폭포]는 소리를 '보여 주는' 빼어난 공감각적 그림이다.

정선의 <박연 폭포>는 직접 폭포를 보고 그린 게 아니다.

정신적 스승인 농암 김창협의 글을 토대로 그렸다.

본 적도 없는 폭포를 글을 통해 접하고 그린 그림이라 실제와 차이가 있다.

실제보다 더 우렁찬 폭포소리가 들릴 듯이 그렸다.

이렇듯 그림엔 작가의 마음이 담기고 감상자의 마음도 담긴다.

램브란트의 [작업실의 화가]

이 그림을 보면서 압도적인 캔버스의 모습이 놀라웠다.

그래서 상대적으로 작아 보이는 램브란트 본인의 모습이 그림자에 가려져 더 희미하게 보인다.

아마도 램브란트에게 작업실이란 자기 자신마저도 부속품처럼 보이게 만드는 힘이 있는 장소였나 보다.

작업실의 주인공은 램브란트가 아니라 캔버스다.

작품을 감상할 때 중점적으로 하나에 집중하면서 감상하는 방법으로 작품을 꿰뚫어 보는 눈을 갖기 위해서는 연습이 필요할 거 같다.

전시회를 다니며 이 책에서 배운 것들을 실습함과 동시에 자신만의 감상 포인트를 만들어 보는 건 어떨까?

저자는 전시회의 그림을 선입견 없이 먼저 보고 도록이나 팜플렛을 챙겨서 다시 천천히 음미한다고 한다. 그러다 다시 보고 싶은 게 있으면 전시회를 가서 또 본다고 한다.

나도 이 방법을 실천해 봐야겠다. 먼저 선입견 없이 보고 나서 팜플렛을 통해 작품에 대한 지식을 얻고 그를 통해 나만의 원 포인트 감상법으로 다시 작품을 본다면 그저 쓱~ 보고 나오는 것보다는 훨씬 풍부한 감정을 느낄 수 있을 거 같다.

가끔 전시회나 미술관을 가게 되면 그저 그림이나 작품을 훑어보고만 왔는데 이제는 방법을 배웠으니 감상 포인트를 잊지 말아야겠다.

동서양의 작품들을 모아 감상 포인트를 짚어 주어서 적어도 이 책에 담긴 60점에 대해서는 어떤 방식으로 보고, 어디에 초점을 주어야 하는지를 배웠다.

그림에 관한 책을 읽고 나면 항상 이 말이 떠오른다.

"아는 만큼 보인다."

아무런 지식 없이 보면서 스스로 뭔가를 느끼는 것도 좋지만, 작품 안에 담긴 이야기를 알고 보는 것은 다른 느낌을 준다.

이 책에 언급된 작가들의 이야기 역시 나는 모르는 것들이었다.

그러나 이제 그 작가들이 작품 속에서 무엇을 말하고자 했는지, 그들의 삶이 어땠는지, 그들이 왜 그렇게 그렸는지를 안만큼 그들의 작품을 보는 눈도 달라졌으리가 믿는다.