-

-

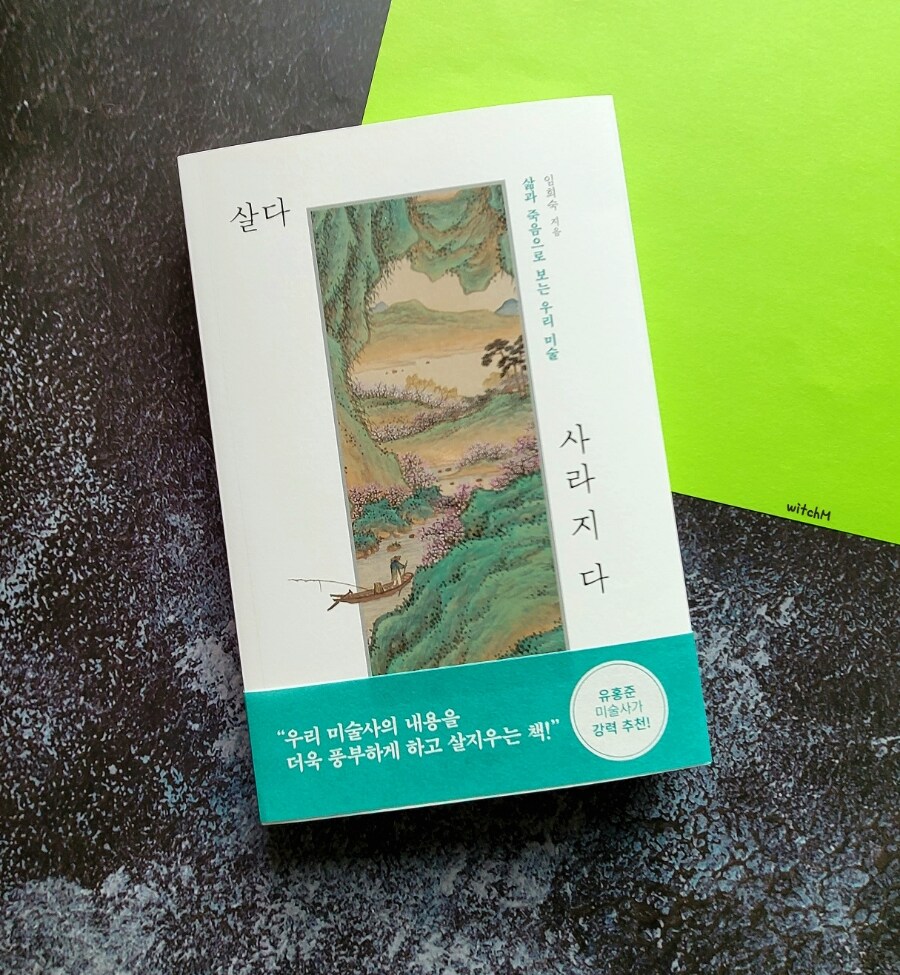

살다 사라지다 - 삶과 죽음으로 보는 우리 미술

임희숙 지음 / 아트북스 / 2022년 9월

평점 :

인류의 여러 장태 풍습 중에서도 조선 완실의 장태 풍습은 체계적으로 계승되어 500여 년 동안이나 독창적인 태실 문화를 만들었다는 점에서 매우 특별하다.

삶과 죽음으로 보는 우리 미술이라는 부제가 붙은 <살다 사라지다>

태어나고 죽는 과정 즉 삶과 죽음을 미술로 되새겨 보는 책이다.

우리에겐 태어날 때 엄마 뱃속에서 세상 밖으로 나오는 순간 끊어지는 것이 있다.

탯줄.

우리 조상들은 이 탯줄을 불에 태우거나 땅에 묻었다고 한다.

태어나는 순간 10개월 동안 생명을 지탱해 준 끈과 모체로부터의 이별이다.

아마도 이 장태 풍습은 그 10개월간의 시간이 끝났음을 애도하고 앞으로의 삶이 순탄하기를 기리는 조상들의 마음이었을 것이다.

우리가 잘 접하지 못했던 탯줄에 관한 이야기로 시작하는 <살다 사라지다>는 그 시작처럼 우리 미술을 보는 시각을 다르게 설명한다.

한 시대의 미술품에는 그 당시를 살았던 사람들의 생각과 사상이 무의식적으로 표현되기 마련이다. 그래서 미술적 표현은 그 시대를 살아가는 사람들의 삶의 내용이 새겨진 상징적인 기록이다.

2부 소멸에서 영원으로에 나오는 평양성의 의로운 기녀 계월향 편이 인상적이었다.

죽은 지 200년이 지나서 겨우 초상화가 만들어진 계월향.

상상으로 만들어진 초상화가 죽은 그녀에게 위로가 될지는 모르겠지만 그래도 구전으로 전해진 그녀의 의기가 시간이 지나서도 잊히지 않고 남았던 것은 그녀의 의기를 잊지 않은 사람들이 있었기에 가능했던 일이라 생각된다.

우리가 기억하는 의로운 기녀들이 몇 있지만 계월향은 처음 알게 되었는데 그녀는 임진왜란 당시에 평양성의 기생이었다.

그녀는 조방장 김응서와 공모해 왜장을 죽였으나 김응서에 의해 죽임을 당했다.

계월향이 김응서를 몰래 성에 잠입시켜 막사에서 잠든 왜장을 죽였으나 도망치던 중에 둘 다 목숨을 부지하기 어렵다고 생각한 김응서가 계월향을 칼로 베고 혼자 빠져나왔다고 한다.

구전으로 전해지는 이야기라서 진위를 알 수는 없지만 이긍익의 <연려실기술>에 실려 있는 이야기다.

논개는 적장을 품고 강물에 뛰어들어 그 이름을 길이 남겼는데 계월향은 적장을 죽일 수 있게 도움을 주고도 같은 편의 칼에 죽임을 당했으니 그녀가 원한 일인지 김응서의 판단인지 알 수 없지만 그 용기만큼은 잊지 말아야겠다.

그렇게 자신의 목숨을 내놓은 계월향의 안타까운 죽음은 많은 사람들의 가슴에 맺혔나 보다.

구전으로 전해져 200년 뒤에 상상으로 그린 초상화까지 남겨질 정도로 사람들에게 잊히지 않은 계월향.

그녀의 죽음은 21세기에도 이렇게 책에 담겨 그녀를 전혀 알지 못했던 나에게도 닿았다.

그녀는 세상에 없지만 기억으로 남아 21세기 이후까지도 살아갈 것이다.

시인이자 미술사 연구자인 저자의 글들은 섬세하다. 그래서인지 그림이나 미술품을 그의 시선으로 바라보는 일은 더 애달프면서도 고요하다.

전문적인 지식을 마치 역사 이야기처럼 들려주는 <살다 사라지다>

그저 보았을 때는 알지 못했던 숨겨진 이야기들을 이렇게 색다른 감성으로 알아가는 기분이 또 다른 호기심으로 연결된다.

아는 만큼 보이는 것들이 있다.

이 책에 담긴 그림, 도자기, 조각들을 그동안 무심히 보았다면 이 책을 읽고 그 안에 담긴 사라진 사람과 살아가는 사람들의 마음을 다시 음미하며 본다면 아주 다른 걸 느낄 수 있을 것이다.

전문서적이라 생각해서 좀 어려울 거 같이 느껴졌는데 마치 역사의 뒷얘기를 읽는 거 같아서 재밌었다.

우리 미술에도 더 많은 관심을 가지고 새로운 눈으로 살펴봐야겠다는 생각을 하게 하는 책이다.