-

-

너 어디로 가니 - 식민지 교실에 울려퍼지던 풍금 소리 ㅣ 한국인 이야기

이어령 지음 / 파람북 / 2022년 8월

평점 :

작은 탱자 하나가 멀새고 먼 시간을 눈뜨게 하듯이 작은 한자 하나가 천만리 멀고 먼 공간을 향한 바람이 된다. 일본의 군국주의자들이 아무리 진군나팔을 불고 총검을 높이 세워도 마음의 문틈으로 새어 들어오는 집단기억을 틀어막을 수 없었다.

이어령 선생님의 한국인 이야기 완결편 <너 어디로 가니>를 읽었다.

책을 읽다가 '만약 우리가 일제 강점기를 겪지 않고 지나왔다면 어떻게 살고 있을까?'를 생각해 보았다.

아주 많은 부분이 달라졌을 거 같다.

우리의 학교가 지금처럼 진화되지 않았을 것이고, 서로가 서로의 눈치를 보며 남의 시선을 의식하며 살지는 않았을 것이다.

남자들이 가진 여성 혐오도 없었을 것이다. 우리 조상들은 여자를 혐오하지 않았다. 잘못된 역사 인식으로 우리는 배워서는 안 될 것을 배웠고, 그것이 세뇌되어 아직도 이곳저곳에서 뿌리를 내리고 있다.

1933년에 태어나셨으니 일제의 문화 말살 정책이 한창일 때 학교를 다니셨다.

조선말을 쓰면 서로 감시하고 있던 친구들에게 선생님이 나눠둔 열 장의 딱지 중에 하나를 빼앗긴다.

많이 뺏긴 아이는 집에도 가지 못하고 벌을 받아야 한다.

남의 시선을 의식하고, 남을 감시하고, 서로가 서로를 물어뜯게 만드는 이 치졸한 방법을 아이들의 놀이처럼 학교에서 시켰으니 천진한 아이들의 머릿속에는 자연 끊임없이 감시하고, 고자질하고, 조심하는 병이 들 수밖에...

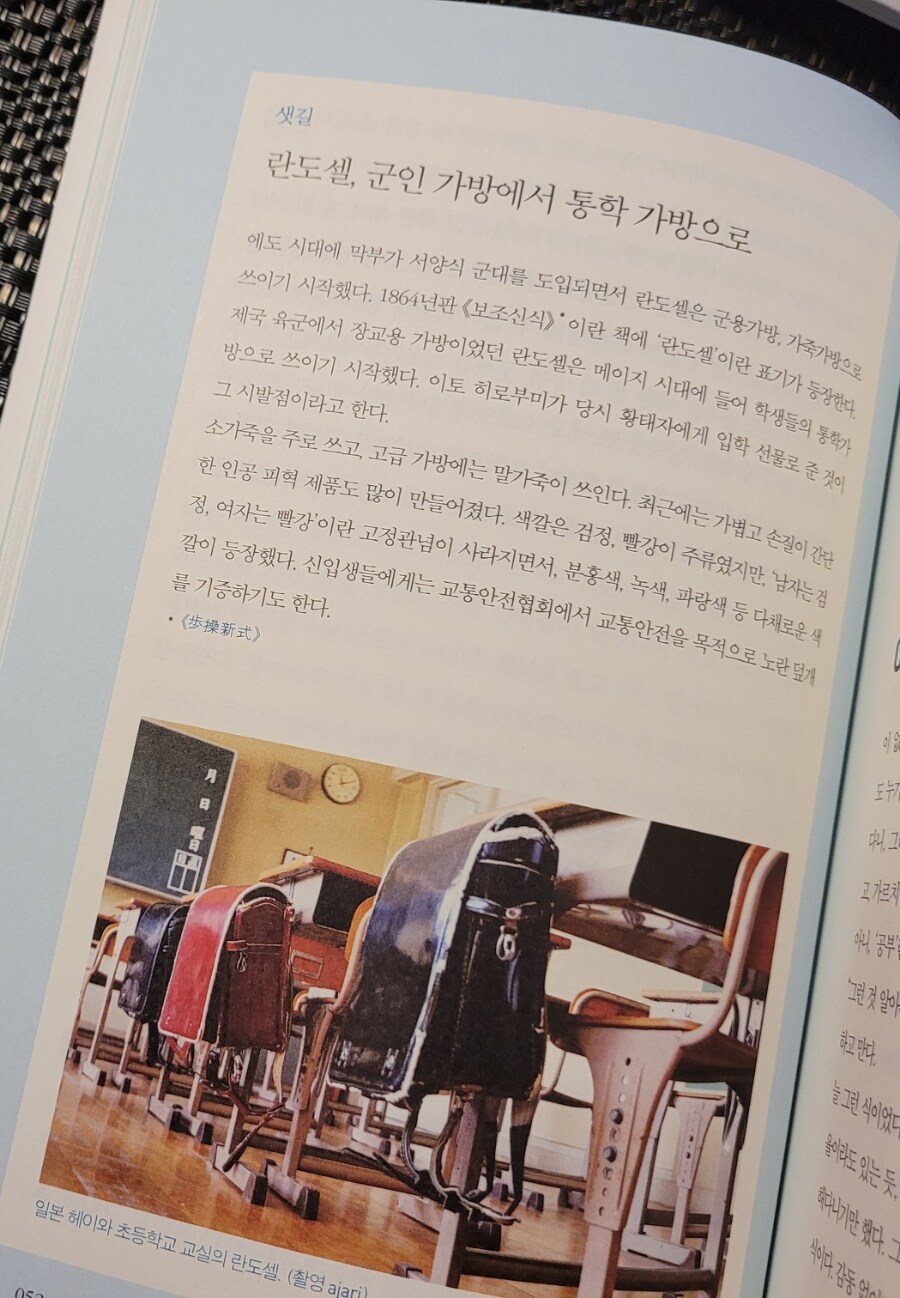

군용가방을 아이들의 책가방으로 썼던 일본.

우리의 보자기 책보가 계속 발전했다면 우리는 지금 어떤 책가방을 가지고 다닐까?

우리가 36년 동안 잃어버린 것이 너무 많고, 광복 후에서 되돌릴 생각을 아무도 하지 못했으니 이 36년이라는 시간을 겪지 않았다면 어떻게 살고 있을지를 자꾸 생각해 보는 시간이었다.

늘 그렇듯 이어령 선생님의 이야기는 자꾸 잠자고 있는 무언가를 깨우는 느낌이다.

내 안에 한국인만 가지고 있는 우리의 얼을 선생님의 글들이 알람처럼 깨우는 중이다.

<너 어디로 가니>에는 한중일을 아우르는 글들이다.

천자문으로 시작해서 온돌까지 나아가는 이야기는 지루할 틈이 없다.

샛길 이야기들도 읽는 재미를 더해 준다.

부족한 상식을 채우는 느낌이다.

일본은 어린아이들을 무작스럽게 동원했다.

고사리 같은 아이들의 손이라도 군국주의를 위해서라면 모두 동원해야 했겠지..

이제는 사라진 국민학교라는 말에 그런 엄청난 뜻이 담겼다니 국민학생으로 살았던 시절이 갑자기 끔찍해진다.

황국신민을 단련시키기 위한 연성도장 국민학교.

이 말을 해방 이후로 1996년까지 썼다니 정말 분통이 터진다.

우리가 잊고 말았던 것은 무엇이었을까?

식민지에서 당한 것도 어떻게든 거름으로 삼아 뭔가 결실을 맺을 수 있다. 고통스러웠던 역사 아래에서도 새로 써나갈 미래를 발견하는 능력이 인간에게는 존재하는 거다. 강물에 구멍 뚫어 놓고 보면 얼음장 밑에도 살아 꿈틀거리는 물고기들을 볼 수 있는 것처럼.

2차 대전에 관한 영화 중에 <독일, 창백한 어머니>가 있다.

이 영화는 그저 평범했던 독일인이 2차 세계대전이 일어나는 동안 어떻게 변했는지, 그들이 남기고 간 아내와 아이들이 어떻게 견뎌냈는지를 보여준다.

우리가 혹독하게 나치의 잔악함을 증명하는 영화들만 보면서 그들에 대한 증오를 배우는 동안 대다수의 선량한 독일인들이 그 고통을 그대로 받아내는 과정을 담담하게 그리고 있었다.

이어령 선생님은 우리가 일본을 무조건 미워하고 적대시할 것이 아니라 그 안에서도 군국주의를 비판하고 질서를 원했던 사람들을 떠올려 보게 한다.

그것이 역사의 빈틈을 보게 하는 것이다.

<한국인 이야기>를 1편만 빼고 모두 읽었다.

읽으면서 내가 알지만 전혀 모르고 있던 '사실'들 앞에서 많이 당황했었다.

이어령 선생님의 해박한 지식에는 끝도 없이 놀라울 뿐이다.

이제는 그분의 말씀을 다를 각도로 들을 수 없다고 생각하니 참 많이 아쉽다...

앞으로 이렇게 다양한 관점으로 우리 자신을 되돌아보게 해줄 '어른'을 언제 또 만나게 될까...