-

-

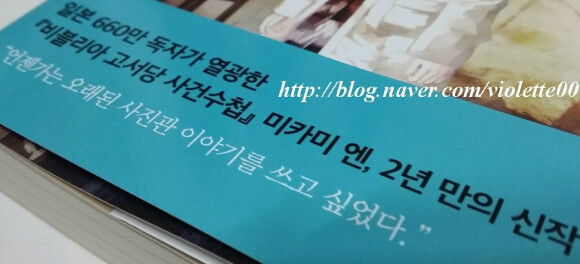

니시우라 사진관의 비밀

미카미 엔 지음, 최고은 옮김 / arte(아르테) / 2016년 6월

평점 :

절판

그 누구에게나 평등한 것, 시간_ 그리고 그것을 담아내는 곳, 사진관

시간은 늘 과거일 밖에 없다. 말하는 "지금" 의 순간도 어느새 지나가고 있게에.

시간을 잡을 수가 없어, 사람들은 기억하고 싶은 순간을 담아내고 싶어 카메라를 만들었다.

시간을 잊고 싶지 않고 담아내려는 것은 미련일지 모르지만 그럼에도 불구하고, 그렇게 담아낸

시간이 아이러니 하게도 기억하고 싶지 않는 되려 잊고 싶은 순간이 되기도 한다는 사실이다.

우리의 삶에 우연히 찾아오는 것은 없다. 그 우연, 이란 거짓말이기도 하다는 것을.

니시우라 사진관을 오랜만에 찾은 가쓰라기 마유는, 몇년 전 즐겨찍던 사진을 놓아버렸다. 그럼에도 이 곳에 발걸음을 한 이유는 할머니의 유품을 정리하기 위함이었다. 사진관, 지금은 참 보기 힘든 아날로그의 대명사가 된 할머니와 같은 단어인 이 곳을.

모든 일에는 그냥, 이란 것은 없다 우연이 없듯.

인이 있고, 그리고 과가 있다. 그건 암실과 같다. 필름이 사진으로 나오기까지, 잊지 못하는 암실.

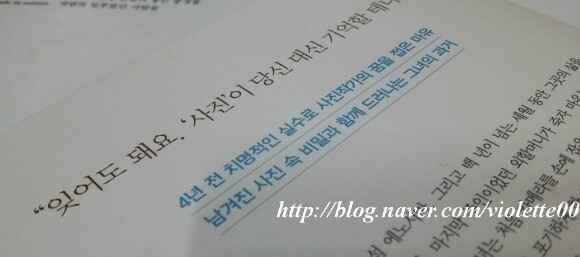

- 잊어도 돼요. 사진이 당신 대시 기억할테니,

라는 책의 뒷면의 문구처럼, 그녀가, 그리고 남겨진 사진들의 주인공들이 하나하나의 사연들은 마치 암실이 있어야만 또 사진이 존재할 수 있는 것만 같은 것이다.

그리고 한장 한장의 사진이 가지는 의미,

그리고 한장한장의 사진이 가지고 있었던 수수께끼들이 풀리기 시작한다. 그동안 풀지 않았던 것이 아니라, 풀기를 거부하고 있었는지도 모를 시간들을 가쓰라기 마유는 이젠 카메라의 렌즈를 똑바로 보면서 자신과 대면할 용기를 찾은 것이다. 사진관의 첫 미스테리했던 사진이자 그 주인공이 아카타카도 필름이 암실에서 나와 제 모습을 찾듯, 그렇게 또 사진을 똑바로 들여다 볼 수 있는 용기를 얻었다

그것이 어쩌면, 돌아가신 할머니의 니시우라 후지코 그래서 이 사진관에 숨겨져 있던 비밀이었는지도 모른다. 똑바로 볼 수 있는 용기를. 아니, 그래야만 하는 이유를. 우리는, 늘 상처에 아파한다. 하지만, 그걸 볼 용기는 나지 않는다 화상의 상처는 더더욱 그렇다 잊지 못하게 상처가 남기도 하고, 설령 남지 않는다 해도 그 자리는 늘 데인 것과 같이 상처가 남아버린 것 같이, 잊고 있다가도 그 곳을 보면 아파오는 것, 그것이 상처란 이름이기에.

그런 상처들이 사진이란 매개체를 통해서 크지 않게 작은 보폭처럼 잔잔한 듯, 그러나 또 어떤 사건이듯 크지 않은 것이 없는 것, 상처. 그것을 카메라 렌즈로 제 3자가 보듯 그렇게 그려낸 어쩌면 조금은 늘 보던 것과 같이 심심하고 익숙한 듯 하지만 실상 별 것 아닌 것처럼 보이는 것이지만 세상에 작은 상처, 아프지 않은 상처도 없지만 그들의 예전을 사진을 통해서 그 할머니의 선물로 나와 용기있게 마주보면서 아프지만 치유해 가는 오늘을 보여준다.