-

-

미술의 마음 - 심리학, 미술관에 가다

윤현희 지음 / 지와인 / 2021년 7월

평점 :

절판

제목만 보면 미술에 무슨 마음이 있을까 싶다가도 실상은 그렇지 않죠. 그 "미술, 그림"을 그리는 주체는 결국 우리, 사람이고 캔버스에 그려진 그림에 고스란히 드러나는 것도 우리의 마음인 것이죠. 물론, 그런 마음을 절제하고 그려진 그림들도 많지만 그 절제 중, 어느 한 부분쯤은 분명 그린 이의 심리가 반영돼 있다는 것을 알 수가 있습니다 아주 작은 부분일지라도요.

부유하게 자란 그 누군가는 어째서인지 우울함만을 그리고 있는지, 혹은

웃을 일 없는 그 누군가의 그림은 긍정적인가,는 어쩌면 그 사람의 내면일 수도 있고 혹은 그러길 바랄 수도 있지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 그리고, 그런 미술들에 투영된 화가들의 이야기를 저자는 시작합니다.

우리들이 잘 아는 작가 중, 카라바 조의 그 그림들은 그의 생애처럼, 천재와 광기들 다 가진 그의 그림은 그래서 또 천재성과 함께 광기도 느껴집니다. 물론, 그는 어쩌면 조헌병이었을지도 모릅니다. 그처럼 그리 상반된 생애를 산 화가가 있는가 하면, 페이메이르처럼, 자신의 이름보다 "그림, 미술"로 더 알려진 작가도 드물 것 같습니다. 그리고 그의 그림을 자세히 들여다보면, 참 섬세합니다. 개인적으로 전 이 그림 말고도 <우유를 따르는 여인> 역시, 그 부드러움 속, 명암이 살며시 숨어있었습니다. 조용함 속, 그 사적인 공간 혹은 그 시간이 어딘가 존재하는 것 같았습니다.

전, 그림을 보면서 은근히 제가 가지지 못한 것인지 혹은,

제 어딘가에 숨어있는 그 심리인지는 모르겠지만 조용한 그림에 눈길이 갔습니다. 물론, 화려한 그림들도 좋았지만, 넘겨지는 그림들 중에서

빌헬름 하메르스회의 작품입니다.

제가 보지 못했던 그림이고 무엇보다 제게는 이 화가가 생소했습니다. 그런데 이 그림을 보자마자, 아.. 하고 제 마음으로 들어오더군요. 모든 움직임이 정지된 듯한 여자의 뒷모습, 그리고 저 문 뒤에는 과연 뭐가 있을까? 상상하게 됩니다. 물론, 여자의 앞모습도 말입니다. 어쩌면, 이런 그림들에게 끌린다는 것은 조용한 것을 좋아할 수도, 혹은 제가 좋아하는 미스터리의 어느 부분일지도 모르겠습니다. 그 역시 궁금함을 유발케 하니까 말입니다. 저의 호기심인지, 혹은 제 내면의 어떤 부분인지도 모르겠습니다. 저는, 혼자 있는 시간을 즐기는 편입니다. 좋게 말해서 고독을 즐기고, 혼자의 시간을 즐기는 것이고 나쁘게는..... 그냥, 모든 것이 귀찮은 것이기도 합니다. 그래서 정지된 화면 같은, 혹은 나만의 공간을 저렇게 찾고 있는지도 모르겠다,라면서 혼자 한번 해석을 해 봤습니다.. 만..

사실, 이 책 <미술의 마음>은 읽다가 중반부가 힘들었습니다. 뭐랄까요, 뇌과학과 미술이 만난 느낌이라 제가 생각했던 것과 살짝 다른 느낌이었습니다. 아무래도, 임상심리학자 시다 보니 그런 것도 있었고 뇌과학뿐 아니라, 화가들에 대해서 깊이 들어가시는 느낌이어서 이 책은 조금은 어느 정도의 지식을 요하는구나,라는 순간, 다시 재미있어지기 시작한 것은 요 부분이었습니다. 우리가 흔히 접하는 커피요.

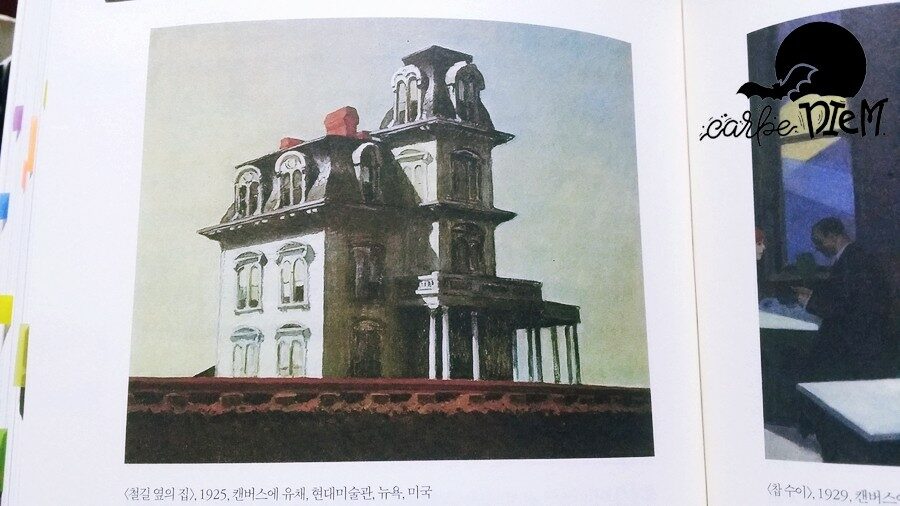

바로 위의 그림, 뭔가 고딕스러우면서도 버티고 있는, 즉 예전의 영광은 이미 지나갔는데 그럼에도 그런 척 안 하는(?!) 건물의 앞, 바로 이 그림의 중앙에 있는 것은 바로 새 시대를 알리는 "철길"이란 것이죠. 자신의 시대가 갔는데도 아닌 척, 하고 있는 그림이 바로 히치콕 감독의 그 유명한 영화 <싸이코>의 상징적 그림이라고 합니다. 게다가 구스타프 도이치 감독이 2013년 <설리에 관한 모든 것>에서 호퍼의 작품을 무려 13점을 영화 신으로 재현했다고 하니, 많은 영화감독들이 도대체 무엇을..?이라는 것도 있죠.

호퍼의 작품을 보면,

"고독"이라고 하는데, 저는 가끔 창, 빛, 그리고 외면.. 같기도 했습니다. 카페에서 다 같이 있음에도 다들 서로 따로 있는 것 같거나, <뉴욕의 방>처럼 같은 공간, 외면하듯 자신의 일만 하는 사람들이 그려져 있었습니다. 그의 작품들을 초기에서, 또 후기까지 특이하면서도 조금씩 변화하고 있었다고 합니다. 그리고, 모든 것들이 그렇듯 해석은 역시, 관객들의 몫이겠죠..? 제가 차갑다라고 느낀 어떤 작품은, 또 누군가에겐 펑펑 울 위안이 되어줄 수 있으니까요.

본다는 것은 감각적인 행위다. 그것에는 달콤한 맛이 있다"

본문 395p, 제임스 터렐.

그림은, 미술은 그 마음을 읽으려면 사실은 "본다"로 시작해야만 할 것 같습니다. 터렐의 말처럼요. 그건 정말입니다. 그저 누군가가 좋다는 그림이 왜 좋은지가 이해가 안 갈 때가 많았는데, 막상 그림과 만나고 나면, 이래서구나.. 싶었습니다. 그러니까, "실제로 본다"와 그냥 사진이나 다른 매체를 통해서 "본다"라는 건 또 굉장히 달랐습니다.

그렇게,

심리학 미술관을 나왔습니다. 저는 생소한 화가들, 가끔은 처음인 화가들과 그들의 작품을 만났습니다. 명화와 심리의 공부 두 마리를 너무 쉽게 잡으려고 했던 건 제 욕심이었던 것 같긴 합니다. 책이 의외로 깊이 들어가는 지점이 있어선 미술을 그래도 아시는 분들이라면 새로운 발견을 하실 테고, 잘 모른다면 저는 작품과 그 화가들만의 생애를 촘촘히 들여다보는 것도 괜찮을 것 같았습니다. 얕은 습자지 지식인 저로선, 좀 벅찼습니다만, 새로운 것들과의 대면은 또 나름대로의 매력이 있었습니다.