<누군가의 가난에 대해 의심하지 않기>

1. 찰스 디킨스가 쓴 <황폐한 집>에는 불쌍한 사람들이 부지기수로 등장한다. 그 중에서도 가장(?) 불쌍한 사람이 있다면, 분명 ‘조’다. 조는 고아고, 심각한 병에 걸려 있다. 어디에서도 환영받지 못하는 존재인 조, 그는 결국 천연두로 죽게 된다. 디킨스는 조의 죽음을 이렇게 묘사한다.

“‘조, 내 말을 따라 할 수 있니?”

‘선생님 말씀이라면 뭐든 따라 할 거예요. 좋은 말이라는 걸 아니까요.’

‘하늘에 계신 우리 아버지.’

‘하늘에 계신 우리 아버지!... 네, 이거 정말 좋아요, 선생님’

‘빛이 오고 있나요, 선생님?’

‘거의 다 왔어. 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며!’

‘아버지의... 이름이...’

“빛이 밤이 되어 어두워진 길로 왔다. 죽음이다! 죽었습니다, 전하 죽었습니다, 여러분. 죽었습니다, 모든 교단의 좋은 목사님과 나쁜 목사님. 죽었습니다, 가슴에 천상의 측은지심을 품은 남녀여. 죽음은 이렇게 매일 우리 곁에 있습니다.”

조가 ‘아버지’란 말을 정말 좋다고 한 데에는 그가 살면서 이 말을 한번도 써 본 적이 없기 때문이다. 그는 고아고, 병이 들었고, 이제 죽은 자가 되었다.

한마디로 말해 조는 ‘가난한 자’다.

2. 조의 죽음을 묘사하는 디킨스의 글을 읽다가 나도 가만히 주기도문 전체를 암송해 보았다. 그리고 그제야 나는 주님이 가르쳐주신 기도가 특별하고도, 배타적인 의미에서 ‘가난한 자’를 위한 기도임을 깨달았다.

‘우리에게 일용할 양식을 주옵시고’ 라는 기도는 ‘먹고 살아가는 것’이 삶의 문제가 아닌 사람들에게는 매일 같이 드려야 할 기도의 내용은 아닐 것이다. 먹고 살아가는 문제에서 ‘어느 정도’ 벗어난 사람들은 자신들이 먹고 살아가는 방법이 자녀 세대에서 대를 잇거나, 세금과 정치, 호사스런 치장, 관념에 더 몰두하는 경향이 있으니까 일용할 양식을 쌓아달라는 기도가 어울릴지언정, 매일 매일을 이용할 양식을 달라는 기도는 어울리지 않는다.

고등학교 때 내게 닥쳤던 가난은 나를 늘 움츠려들게 했다. 그리고 정말로, 나 역시 매일 같이 내게 일용할 양식이 있길 기도했다. 그리고 오늘은 걸어서 1시간 거리인 학교를 부디 버스타고 갈 수 있도록, 학교에 가져가야 할 교재를 하나님이 예비해주시도록, 그렇게 기도했다.

3. 대학을 마치고 생활이 안정되고 나서부터는 나는 내가 가난에서 벗어났다는 사실에 감사했다. 더 이상 가난하지 않다는 사실이 주는 안도감, 주기도문의 기도가 더 이상 간절한 것으로 다가오지 않게 되었다는 사실이 섭섭했다기 보다 내게 승리감을 주었다. 무슨 말이냐 하면, 노골적으로 말할 순 없었지만, 가난한 자들은 가난할만한 이유가 있다고, 가난에서 벗어난 자들은 가난에서 벗어날 만한 이유가 있었던 것이라는 식의 가치판단을 당연한 것으로 승인하고, 여기에 완전히 동의하고 있었다. 그리고 부자와 빈자와 같은 ‘위계’는 불가피하고, 가치판단을 위해 꼭 필요한 것이라는 생각이, 나는 누구에게도 말로 표현하지 않았을 뿐, 나를 지배하고 있었다. 그리고 나 자신에 대해서는 결코 잘 쓰지 않는 회의와 의심이라는 철학적 방법을 ‘가난한 자’의 존재에 대해선 철저하리만큼 적용했다. 가난한 사람은 누구일까? 얼마나 가난해야 가난하다고 할 수 있는 것일까? 그러니까, 가난은 주관적인 것이라고 생각했다. ‘진짜 가난’과 ‘가짜 가난’을 구분하는 것은 지혜라고 여겼다. 간혹 해외토픽에 나오는 백만장자 앵벌이는 ‘가난’을 이용하는 이 세상의 수많은 사기꾼을 판별해야 한다는 판단의 근거가 되었다.

가난한 사람들을 사기꾼들과 구분해야 하고, 가난한 사람들은 부자들과 구분해야 한다는 생각의 결론은 진짜 가난한 사람을 돕게 되는 결론이 아니라, 가난한 사람은 도울 수도 없고, 도와서도 안된다는 결론에 이르렀다. 좀 종교적 색채를 가미해 말하자면, 사실 나는 신앙인이니까 이렇게 말해도 된다고 생각한다, 나는 이런 회의, 의심, 구분, 분석은 (감히 말하건대) 사탄이 내게 준 생각이었음을 깨닫는다.

4. 디킨스의 작품에서도 ‘가난한 사기꾼’이 등장한다. 조와 대비되는 인물이라 할 수 있는 ‘스킴폴’이다. 그는 가난한 사람을 코스프레하고, 어린이를 흉내 내는 어른이다. 악마의 성격은 노골적이지 않고, 은밀하다는 것은 스킴폴을 보면 알 수 있다. 그는 천진난만한 것과 동시에 교활하다. 인간의 악마성에 대한 디킨스의 묘사에 놀라게 되지만 다른 한편으로 스킴폴을 친구로 받아주는 잔다이스는 내게 더 큰 놀라움을 줬다. 잔다이스의 미덕은 ‘가난한 자’를 돕는다는 것에는 ‘속을 수 있음’, ‘상처 받을 수 있음’, ‘바보가 될 수 있음’ 등을 각오한다는 것을 포함한다는 것을 알고 있었다는 점이다. 얼마나 가난해야 가난하다고 할 수 있는지, 가난한 사람은 누구인지, 저 사람은 가난한지, 가난을 이용하는 것은 아닌지 그는 묻지 않는다.

어쩌면 잔다이스도 묻지 않은 것은 아닐 것이다. 그도 회의, 의심, 분석을 했겠지만 그의 결론은 나와 달랐을 것이다. ‘가난한 사람은 도울 수 없거나 도와서 안된다’가 아니라 ‘그럼에도 불구하고, 내가 바보가 될 수 있고, 속을 수도 있고, 상처 받을 수 있지만 도와야 한다’로.

5. 이런 이야기를 파트너와 어제 밤 함께 하면서 나와 내 파트너가 가난으로 힘겨울 때 우리의 ‘가난’이 의심 받은 경험에 대해 이야기했다. 우리 둘은 모두 어려운 10대 시절을 보냈다. “저 아이는 도와 줄 필요 없어. 저 아이 아버지가 부도날 때 돈을 많은 숨겨뒀어”, 내 이모 중 한 사람이 한 말이다. 물론 아버지가 돈을 숨겨뒀을 리 없다. “저 아이는 도와 줄 필요 없어. 저 아이의 고모부가 굉장한 부자야”. 교회 장로 중에 한 사람이 한 말이다. 그 고모부는 부자이긴 했지만 나를 도와주지는 않았다. ‘가난’은 가난한 것만으로도 힘든데, 언제나 의심받고, 도전받고, 내 가난을 증명하라는 청구서 앞에서 시달린다. 우리는 그 때의 서러움을 나누면서, 비로서 바로 그 때 우리도 그 때 그 이모와 장로가 한 ‘가난에 대한 의심’을 우리도 하고 있다는 것을 깨달았다. 마치 성범죄 피해자에게 도식적인 ‘피해자상’을 강요하는 법정처럼, 나는 내가 생각하는 ‘가난한 사람의 이미지’를 기준으로 가난한 자가 누구인지 판단해왔다. 부끄럽지만 가난함에 대한 나의 엄격한 기준을 통과한 사람은 여태 없었다. 아니, 어떻게든 통과시키려고 하지 않았다. 그런 점에서 나는 가난한 사람을 돕고 싶다고 진심으로 생각한 적은 한번도 없었던 것이다. 가난한 사람을 위한 정치, 정책, 이론을 말할 때 ‘가난한 사람’은 오직 내 생각 속에만 있었다. 이런 것이 바로 관념에 치우친 것이다.

6. 성서는 많은 해석을 필요로 하지 않는다. 성서는 관념이 아니니까. 마태복음 25장에 나오는 “지극히 작은 자에게 한 것이 내게 한 것이니라”라는 구절도 해석이 필요하지 않은 말이다. ‘가난한 자’를 돕는 것이 예수에게 하는 것이라면, 가난한 자를 돕는 일은 사기를 당하고, 배신을 당하고, 상처를 받고, 바보가 된다는 것을 의미한다. 그것은 예수가 되는 일을 말하기도 한다. 예수는 제자에게 사기를 당하고, 배신을 당하고, 사람들에게 버림을 당하고, 바보가 되기를 자처했다. 가난한 자에게 하는 것이 예수에게 하는 것이라면, 복음은 ‘가난’에 대한 메시지이며, 가난이야말로 복음의 본질에 해당한다. 누가복음이 말하는 ‘가난한 자는 복이 있다’는 것을 마태복음처럼 ‘마음이 가난한 자가 복이 있다’로 교묘하게 해석하지 않는 자세는 우리를 복음의 중심에 더 가까이 가게 만든다. 물론 우리는 마태복음의 해석을 누가복음의 사실보다 더 선호하는 세계 속에 살고 있다. 교회 뿐 아니라 선량하다고 불리는 수많은 사람들에게도 ‘가난한 사람을 도우며, 속을 수도 있고, 상처받을 수 있고 바보가 될 수 있다’는 생각은 언제나 인기가 없다. 영화 <두 교황>에서 호르헤 마리오 베르골료가 콘클라베에서 교황으로 선출되자, 옆에 있던 브라질 상파울로 명예 대주교인 클라우디오 우메스 추기경이 말을 건넨다. "가난한 사람을 잊지 마십시오". 교황이 된 이에게 건네기 이보다 더 좋은 인사가 있을까.

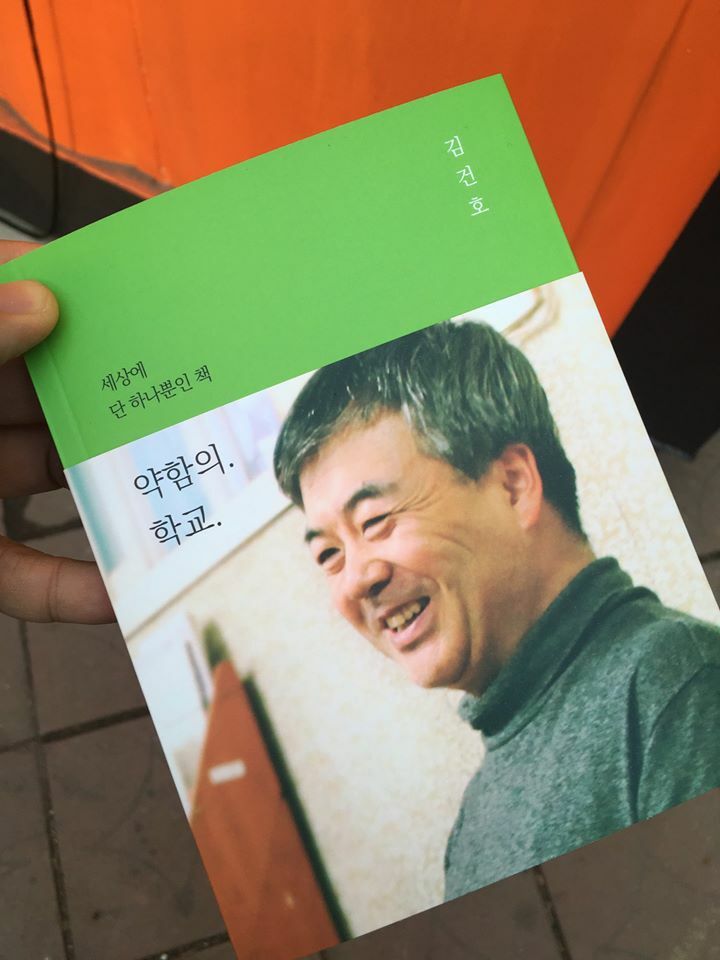

7. 디킨스의 작품을 읽다가, 가난한 자들의 친구였고, 가끔은 속기도 했고, 바보처럼 살았던 고 김건호 목사님이 보고 싶었다. 디킨스를 읽으며 떠오른 가난에 대한 생각과 김건호 목사님의 형형한 눈빛을 그냥 흘려보내지 않으려고 이토록 거친 메모를 남긴다.

“빛이 오고 있나요? 선생님?”

“거의 다 왔어. 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며!”