-

-

레이먼 킴 심플 쿠킹 4 : 감자와 토마토 ㅣ 레이먼 킴 심플 쿠킹 4

레이먼 킴 지음 / 위즈덤스타일 / 2017년 7월

평점 :

‘레이먼 킴 심플 쿠킹 4. 감자와 토마토’는, 현 최고 셰프 중 하나인 레이먼 킴의, 감자와 토마토를 주제로 한 요리책이다.

책에는 대략 5~6개 과정만으로 간단하게 만들 수 있는 레시피들을 담았다.1 메인인 감자와 토마토 레시피가 각각 10개, 8개가 있고, 다양한 채소를 이용한 레시피 16개와 샐러드 드레싱 레시피 6개가 추가로 들어있다.

각 레시피엔 거기에 얽힌 레이먼 킴 자신의 에피소드와 간략한 만드는 법이 나와 있는데, 보면 너무 단순하게 적어놔서 허전할 정도다.

예를 들어, ‘전자레인지 감자 가니쉬(Microwave Potatoes)’의 레시피는 이렇다:

1. 마늘을 으깨서 버터와 함께 전자레인지에 들어갈 수 있는 큰 용기에 담아둔다.

2. 40초 정도 전자레인지에 돌려서 버터를 녹이고 마늘을 익힌다.

3. 버터에 허브들과 소금, 후추를 넣고 잘 섞어 허브버터를 만들어둔다.

4. 알감자를 반으로 잘라서 허브버터에 잘 섞은 뒤 뚜껑을 덮어서 전자레인지에서 15분 정도 익히고 덜 익었으면 다시 3분 정도 더 익힌다.

5. 쪽파를 잘게 잘라서 뿌려준다.

책에 나와 있는 건 정말로 이게 다다. 어떻게 자르라던가 하는 것도, 만드는 과정을 찍은 사진이라던가도 없다. 한쪽엔 완성 모습, 간단히 적은 레시피만 있을 뿐이다. 추가로 더 있는 거래 봤자 몇몇 레시피에 붙은 팁(Tip) 정도다. 그래도 충분하다는 얘기다.

‘전자레인지 감자칩’은 어떤가. 썰고 기름을 묻혀 전자레인지에 돌리면 끝이다.

전자레인지로 감자칩을 만드는 것은 전에 나도 생각해본 적이 있었다. 하지만, 그리 성공적이진 않았는데 내가 생각한 건 ‘얇게 썬다’까지였기 때문이다. 레이먼 킴의 레시피는 ‘기름에 버무린다’가 더해진 것이다. 간단한 차이지만 결과는 크게 다른, 이런 게 레이먼 킴의 심플 쿠킹이 뭔지 잘 보여주는 것이 아닐까 싶다.

물론, 이렇게 쉽고 별 특별한 재료 없이 만들 수 있는 것만 있는 건 아니다. 로즈마리, 오레가노 같은 (어쩌면 대부분은 한 번도 보지 못했을) 재료들도 쓰고, 핸드 블렌더나 푸드 프로세서 같은 (어쩌면 대다수는 요리 프로에서나 구경했을) 도구들도 사용한다.

그렇다. 이 책은 요리를 조금 할 줄 아는 사람이 약간 더 신경 쓰면 훌륭한 요리를 만들 수 있게 해주는 그런 책이다. 도구나 재료를 아끼면서(안 쓰면서)도 뭔가 그럴듯한 걸 만들어낼 수 있게 해주는 마법 같은 책은 아니다.

레시피는 분명 쉽고 간단하지만, 당장 냉장고를 열어 뭔가를 만들 수 있는 건 아니다. ‘초간단 요리’인 건 분명하나 ‘쉽게 만들 수 있는 요리’는 아니라는 말이다. 기존 요리책들이 갖고 있던 단점이 이 책에도 있는 셈이다.

일반 가정집에서 이런 걸 기대할 순 없는 법.

그렇다고 평소 사용하던 재료로 어설프게 따라 하려고 하면 평소 같은 실패작 밖에 나오지 않을 것이다. 집에 있는 것도 아니고, 마트에서 보아왔던 것도 아니며, 한번 샀다간 언제 다시 먹게 될지 몰라 썩힐까 두려워 사기 망설여지는 것들이지만, 책에서 봤던 것 같은 결과와 경험을 얻으려면 반드시 추가 식재료를 구매해야만 한다. 새로운 재료를 썼으니, 시행착오가 따라오는 것은 물론이다.

그런 점은 ‘심플 쿠킹’도 다르지 않다.

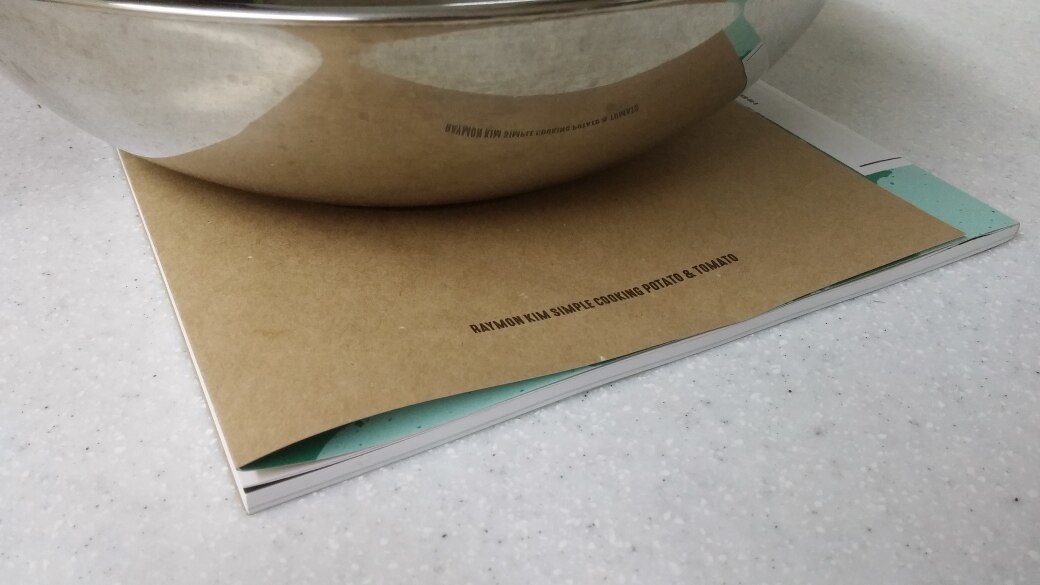

레시피 얘길 떠나 마지막으로 책 얘기를 하나 더 하자면: 뒤표지는 (앞표지와 달리) 뒤집을 수 있게 되어있고 거기엔 마치 냄비 받침 같은 그림이 그려져 있는데, 이런 그림 하나와 ‘그렇게 쓰세요’ 하는 문구 하나로 이 책을 냄비 받침으로 변신시킬 수 있도록 한 건 좋았다.

꽤 훌륭한 냄비 받침이다.

사실 책은 대부분 냄비 받침이 될 수 있다. 표지에 열에 녹거나 타는 코딩이 되어있지만 않다면 말이다. 그리고 실제로도 많은 사람이 다 보고 난 (또는 보다 만) 책을 그렇게 쓴다.

그런데도 이 냄비 받침 아이디어가 좋았던 것은, 주방에 던져두고 받침으로 쓰다가 필요할 땐 집어서 레시피도 보고 하며, 책장이 아닌 주방에서 쓰이길 바라는 마음이 좋아서다. 이 책이 정말로 주방에 도움이 되길 바라는 마음이 느껴지지 않는가.