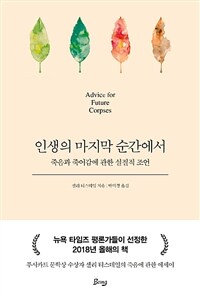

샐리 티스데일의 『인생의 마지막 순간에서』 1장을 읽었다. 잠깐 책 바깥 얘기부터 해야겠다. ‘죽음’을 다룬 책들은 여러 세부 주제로 나뉜다. 분류 기준도 다양하다. 죽음 이전, 죽음의 순간, 죽음 그 이후 등 시기별로 구분하거나 상실, 웰다잉, 애도 등 죽음을 둘러싼 주제별로 구분하거나.

가령, 필립 로스의 소설 『에브리맨』은 죽음을 앞둔 한 노인의 육체적 정신적 쇠락을 고통스럽게 묘사한다. 죽어간다는 것의 고통스러운 실제를 구체적으로 그려낸 것이다. 죽음의 실제가 어떠한지 손에 잡히게 만드는 이야기다.

덴도 아라타의 소설 『애도하는 사람』은 소중한 사람의 사망으로 비탄에 잠긴 이들을 위로하는 이야기다. 작가는 이 세상에 꼭 있었으면 하는 사람을 제목으로 지었다. 죽음 이후에 벌어지는 일들을 애도하는 주제로 풀어낸 이야기다.

죽음을 다룬 논픽션 역시 여러 세부 주제로 나뉘어질 것이다. 내 서재에는 웰다잉, 애도, (죽음에 대한) 철학적 사유에서부터 안락사와 자살까지 다양한 책들이 꽂혀 있다. 스물 다섯 살 무렵부터 종종 죽음 관련서를 읽어왔다.

『인생의 마지막 순간에서』의 주제는 웰다잉이다. 1장은 긴 에필로그에 해당되는 내용이었다. 저자는 분명히 밝혀 두었다. 죽음에 대한 멋들어진 얘기나 명상에 관한 얘기는 없다고.

“이 책은 오로지 죽음을 대비할 수 있는 방법을 다룬다.”(p.32)

“이 책은 당신 자신의 죽음은 물론이요 당신과 가까운 사람들의 죽음을 준비하기 위한 책이다.”(p.28)

죽음 이전의 문제들이 아니라 사별 이후의 힘겨움을 완화시키고자 하는 나로서는 번지수를 잘못 찾은 셈이다. 그렇지만 계속 읽어갈 생각이다. 문장이 뛰어나거나 기막힌 표현은 없는데(저자의 문장력이 빈약한 탓인지 번역자의 실력 탓인지는 모를 일이다) 1장을 읽고 나니 작가에게 호감이 생겼다. 예상치 못한 길에서 진정한 해방구를 찾기도 하니까.

나의 호감은 작가가 효과적으로 1장을 써낸 덕분이리라. 그녀는 덤덤하게 자신의 이력을 밝혀 두었다. 그녀는 대학 때 해부생리학을 수강하면서 수많은 죽음(정확하게는 사체들)을 만졌고, 간호사이자 임종 지도사로서 죽음을 가까이에서 목격했다. 『숨결이 바람될 때』에 나오는 일화를 소개하기도 했다. 배움과 직업 그리고 독서를 통해 죽음을 탐구해 왔음을 넌지시(그래서 믿음직스럽게) 알렸다. 호들갑스러움은 종종 빈약함의 표지가 아니던가.

1장에서 가장 인상적인 구절을 옮겨 둔다.

“그때는 죽는 게 무척 두려웠다. 끔찍하리만치 무서웠다. 하지만 지금은 그렇지 않다. 오랜 시간에 걸쳐서 죽음을 똑바로 바라보고, 만져보고, 죽음에 대해 생각해봤기 때문이다. 경험이 중요하다. 직접 경험해보는 것 말고는 다른 방도가 없다. 죽음 자체에, 당신의 죽음과 타인의 죽음에 좀 더 편해지고 싶으면, 그 근처에서 시간을 보내야 한다.”

저자처럼 되고 싶다는 도전의식을 불러일으킨 문장이다. 동시에 죽음이 편안해지는 경지(?)를 꿈꾸어 보자고 생각했다. 회의감도 들었다. 죽음 근처에서 시간을 보내면 편해지기도 하겠지만 트라우마를 남기는 경우도 있지 않을까, 하는.

- 2019. 9. 18