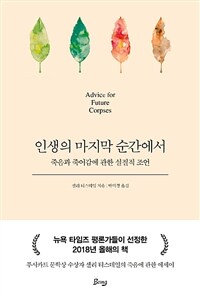

교보문고 합정점에서 『인생의 마지막 순간에서』라는 책을 구입했습니다. "죽음과 죽어감에 관한 실질적 조언." 내용을 어렴풋이 짐작하게 만드는 책의 부제입니다. 이 딱딱한 문구에 이끌려 선택했네요. 나에게 죽음이란 단어는 머릿속 관념이 아니라 일상 곳곳을 점령하고 있는 실체거든요. 정의나 용기 같은 ‘개념어’가 아니라 어제 만난 친구처럼 또렷한 ‘기억’이고 창밖의 밤나무처럼 눈에 보이는 구체적 ‘형상’에 가깝습니다.

아, 삶의 소중함을 깨닫거나 현재에 몰입하기 위한 예비 단계로써 죽음을 사유하는 거라면 얼마나 좋을까요? (메멘토 모리라는 라틴어 금언을 곱씹거나 알랭 드 보통의 『프루스트를 좋아하세요』의 첫 번째 장을 읽는 것처럼 말이죠. 저의 애장 도서인, 그래서 기억하고 있는 이 책의 표현 하나는 적어 두고 싶네요. “죽음이 임박할 때에서야 갑자기 찾아드는 삶에 대한 애착”)

소중한 분들의 죽음을 여러 차례 경험했습니다(아버지와 어머니, 두 분의 선생님 그리고 두 명의 친구). 어떤 임종은 마지막 표정이 뇌리에 깊이 박혔고, 어떤 죽음은 수년 동안 힘들고 슬펐습니다. 요즘도 사별의 아픔과 허전함을 일상 곳곳에서 불쑥 불쑥 느끼며 살고요. 사별이야 누구에게나 벌어지는 일이지만 이 모든 사별을 젊은 나이에 경험해서일까요? ‘내가 잘 이별하지 못했구나’ 하는 생각이 들고, 충분히 애도하는 것의 중요성을 뒤늦게야 깨닫습니다.

죽음을 다룬 훌륭한 책을 발견하면 구입하게 되는 이유입니다. 당장 읽지 못하는 상황일 때에도(직면이 두렵거나, 바쁜 시기이거나) 지나칠 수가 없네요. 그렇다고 해서 죽음을 다룬 명저들을 일별하면서 신중히 장서를 구비해온 것은 아닙니다. 서점 나들이를 하면서 만나거나 인터넷 서점을 노닐다가 발견하면 그냥 지나치지 않은 수준이죠. 마음먹고 저의 사별들과 대면할 작정은 아직도 하지 못한 겁니다.

제 인생에 벌어진 죽음에 직면하는 일이 구체적이고 절실한 문제라 생각하면서도 실제로 어떤 행동을 취하지는 못했습니다. 여러 차례 시도했지만 슬픔이 몰려와 일상이 멈춰 버리더군요. 며칠에 걸쳐(어쩌면 몇 주 동안) 애도할 여유와 자신도 없었습니다. 지혜로운 용기가 필요한 일인데 지혜는 머나먼 메아리처럼 들리고 용기 앞에서는 작아지고 마네요. 사실 지혜까지는 바라지도 않죠. 삶의 희열과 생의 에너지를 조금이라도 회복하고 싶을 뿐입니다.

『인생의 마지막 순간에서』는 죽음에 관한 에세이집입니다. 에세이 읽기는 이론서와는 다른 종류의 유익을 주더군요. 이론서들이 명쾌하게 따를 지침이나 조언을 안긴다면 에세이는 어깨를 다독이는 느낌입니다. '여기 또 한 사람이 있구나' 하는 동료의식과 '내 문제와 씨름해야겠다'는 (창조적 의미에서의) 투쟁심이 생겨요. 어떤 싸움은 승패의 결과보다 샅바를 놓지 않는 과정이 중요할 텐데, 그런 투지를 발휘하고 싶어지더군요.

서점에서 이 책을 발견하는 순간, 제목과 부제뿐만 아니라 띠지까지 시선을 끌더군요. “뉴욕 타임즈 평론가들이 선정한 2018년 올해의 책”이란 문구가 구입을 한몫 거들었습니다. (띠지에 관심이 가는 일도 있긴 하네요.) 저는 교보문고 베스트셀러보다 스테디셀러나 언론사가 선정한 올해의 책을 더 즐기는 편이더라고요. (2004년을 전후로 수년 동안 베스트셀러와 올해의 책이 얼마나 일치하는지 조사한 적이 있는데 15~30% 선이었습니다.) 죽음에 대한 검증된 책이라는 다소 성급한 판단으로 책을 펼쳐보지도 않고 구입했습니다.

삶의 문제를 뒤로하고서 책 속으로 도망갈 생각은 없습니다. 종종 그러고 싶어서 새로운 분야의 책을 찾기도 있지만 그런 와중에도 외면을 시도하는 저를 인식하곤 했습니다. 인식한 대로 행동을 바꾸는가, 하는 질문 앞에서는 부끄럽지만 말이죠. 어떻게든 살아있다는 생동감을 되찾고 싶은 마음으로 또 한 권의 책을 서재에 꽂았습니다. 마음속의 저항을 몰아내고, 절실한 순서대로 책을 읽는다면 이 책을 가장 먼저 읽어야 하는지도 모르겠네요.