-

-

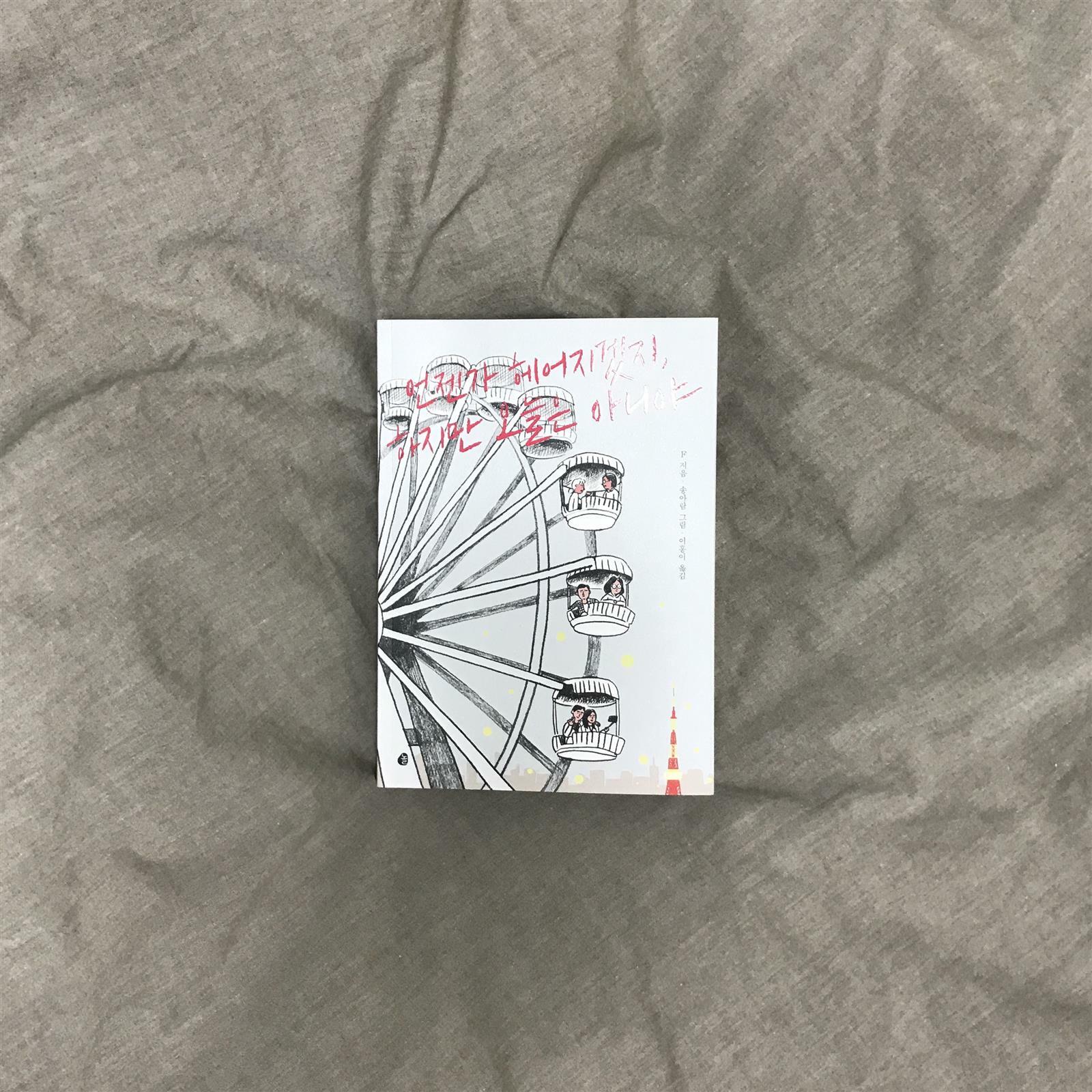

언젠가 헤어지겠지, 하지만 오늘은 아니야

F 지음, 송아람 그림, 이홍이 옮김 / 놀 / 2018년 10월

평점 :

절판

출퇴근 길에 읽기 위해 얇은 책과 전자책을 챙기는 습관을 들이고 있다. 매번 그 책들을 읽는 건 아니지만, ‘갖고 다니면 한 번쯤은 펴보지 않을까’라는 생각에 가방에 넣고 있다. 무겁지 않은 책을 둘러보면 대부분 에세이뿐이다. 에세이보다 인문교양 도서를 선호하지만, 어깨를 위해서 어쩔 수 없이 들고 나선다. 에세이를 선호하지 않는 이유는 특별하지 않다. 처음 보는 작가의 삶을 내가 온전히 이해할 자신이 없기 때문이고, 책 속 문장에 나타나는 작가는 늘 좋은 말을 해주는 사람이기 때문이다. 주위에 좋은 말을 수백 페이지에 빼곡하게 적어줄 수 있는 사람은 없어 송구함과 동시에 그들이 말하는 삶대로 살지 못하는 내 삶이 괜히 미련해 보이는 것 같아 덮을 때가 많았다. 물론 이런 경우, 그 책을 읽는 삐뚤어진 내 마음가짐 때문인 것을 잘 알고 있다. 그럼에도 좀처럼 집중해서 읽을 수 없던 에세이 홍수 속에 눈길이 가는 하나의 책이 있었다.

작가의 이름도 범상치 않다. ‘F’라고 소개하는 그는 일본에서 꽤 유명한 작가인 듯싶다. 낯선 마음으로 연 첫 번째 글에 이렇게 적혀 있었다.

무얼 좋아하는지 물어보는 게 실례가 되는 일일지도 모른다는 생각을 최근에서야 했다. 그것은 시험 전날 같은 반 성실한 친구한테 노트를 빌리는 행위와 닮았다. 그 사람이 온갖 노력을 다해 찾아낸 것을 아무렇지도 않게 가르쳐달라고 하는 건 옳지 않다.

고개가 끄덕여지는 말이다. 왠지 이 작가와 마음이 잘 통할 것 같은 설렘으로 책장을 넘겼다. 그러나 설렘은 실망으로 이어졌다. 작가가 말하는 내용에 공감이 전혀 되지 않고 깊게 생각하기는커녕 빨리 넘기고 싶은 내용으로 가득한 책장은 더욱 빠르게 넘어갔다. (아무래도 일본인 작가라서 그럴 수 있다) 그렇게 책장을 넘기다 다시금 눈길을 사로잡는 반가운 문장들에 절로 밑줄을 그어가며 읽어 내려갔다.

이 과정은 계속 반복됐다. 그렇게 읽어가던 중, 이런 생각이 들었다. ‘이 작가, 요즘 내가 고민하는 ‘인간관계’와 참 닮았다.’ 사회생활을 하며 다양한 사람들을 만나고, 그들과 대화를 하면 ‘참 나와 다르다’라는 생각을 한다. 그들을 이해하려고, 최대한 대화에 집중하고 귀를 기울이지만 좀처럼 간격이 좁혀지지 않는 경우가 있다. 그렇다고 해서 해결하려고 애쓸 필요 없다는 것을 누구보다 잘 안다. 대신, 타인과의 차이를 받아들이고 나와 다름을 인정하는 자세는 필요하다. 그 생각을 하니 에세이에 관한 생각이 변하게 됐다. 작가의 말은 모두 받아들일 필요는 없으며, 그와의 다른 점을 통해 나를 알아가는 것. 에세이를 읽는 재미를 또 하나 얻게 된 것이다.

그렇게 마음을 먹으며 작가 F의 글은 더욱 술술 읽혔다. 공감되지 않는 글이라도 눈살 찌푸릴 필요 없이 여유롭게 책장을 넘기면 되고, 마음에 와닿는 글은 밑줄과 함께 담아두면 된다. 그러자 작가 F가 아닌 친구의 일기장을 보는 기분이 들며 미소가 지어졌다. 모든 글에 자신의 색을 담은 작가의 필력 덕분 일수도 있다. 이 책의 띠지에는 이렇게 적혀 있다.

우리는 서로를 잘 몰라도 된다. “그래서” 좋아진 게 아니라 문득 좋아진 거라서.

대부분의 사람들은 인간관계를 생각하며 저 글을 읽었을 것이다. 하지만 나는 달랐다. 띠지 뒤편에 적힌 이 글을 책을 다 읽고 나서 접했기 때문에, 나와 에세이의 ‘관계’, 혹은 내가 수없이 지나쳐 온 멋진 수필 글을 적은 작가와의 ‘관계’가 떠오를 수밖에 없었다. 이미 읽었지만 책장 깊숙하게 꽂아 둔 에세이를 다시금 펼쳐보려 한다. 그리고 에세이와 관계를 회복시킨 이 책은 가장 손이 잘 닿는 곳에 꽂아 둘 것이다.