-

-

생활명품 - 옛사람들의 일상과 예술에서 명품을 만나다

최웅철 지음 / Storyblossom(스토리블라썸) / 2011년 4월

평점 :

품절

‘아름답다’ 라는 말의 어원이 ‘내가 아는 것에 가까운 것이다’라니!

작가의 인트로에 매료되지 않을 수가 없었다.

사실, 책을 읽기 전의 편견과 선입견이 고조되어 그렇게 큰 기대는 되지 않았지만, 점점 뒤로 가면서 느껴지는 알지 못했던 사실의 향연에 지극히 몰입되기 시작했고, 그 느낌은 책을 덮을 때까지 끊임없이 지속되었다. 전혀 어색하지 않아, 흐르듯 넘겨지는 속도의 깊이는 생각했던 것과는 다른 느낌으로 다가왔으며, 잊고 있었던, 잊을 수밖에 없었던 것들에 대한 찬사를 보낸다.

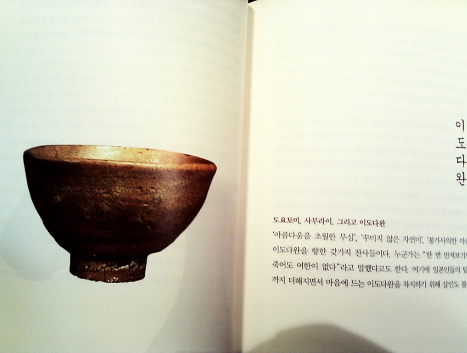

가끔은 주변에 널려진 사물을 둘러보며, 어떻게 만들어졌는지, 누구에 의해 어떤 생각으로 생겨났는지에 대해 생각해볼 때가 있는데 대부분은 흔한 것들이었다. 공장에서 갓 찍어내 거리를 돌아다니며 볼 수 있는 복제품의 열거에 싫증이 났었다. 조금은 독특한 것을 추구하고, 남들과는 다른 것에 목말라 할 때쯤 다시 눈을 되돌리게 되는 건 아마도 가장 한국적인 것, 작가가 말하는 우리의 ‘생활명품’이라 불리어도 아깝지 않을 그러한 전통적인 것들이었다. 한껏 부풀려진 마케팅에 속아 외국의 제품을 써보기도 하지만, 이내 정이 가고 마음이 쓰이는 옛것을 바라보고 있자면 단순히 우리나라의 것이라는 사실을 인지하고 있지 않아도 느낄 수 있는 그 매력, 말로 표현해내기는 어렵기만 하다.

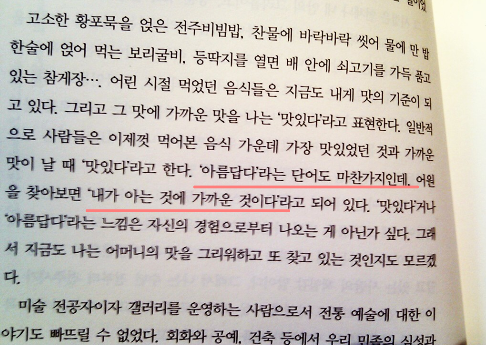

하지만 이 책은 단순히 우리나라의 것에 대한 찬사만 늘어놓지는 않는다. 좋지 않은 점을 말한다는 것이 아니라, 이 속에서 찾을 수 있는 또 다른 깊이는 아마 ‘어머니에 대한 그리움’이 책 전반에 깔려 있다는 것이다. 솜씨 좋은 음식을 만들어내셨던 어머니에 대한 향수, 그 속에서 느낄 수 있는 그녀에 대한 그리움과 조금은 절제되어 있는 슬픔의 미학이 더 와닿았다. 아마, 음식이라는 것이 가장 큰 묘미를 자극함과 동시에 끝에 둠으로써 점점 완성해나가는 느낌이 들었던 것은 그 때문이었던 듯 하다. 그래서 조금은 아련하고, 더 아우러지는 느낌에 기분 좋은 울림을 간직할 수 있었을지도 모르겠다.

책의 소개 중, 가장 눈에 띄었던 것은 아무래도 외국인들이 보았으면 싶다, 라는 것이었는데 그 말은 정말 적절하다. 여러 나라의 언어로 번역되어져 읽혀진다면 우리나라 사람들도 제대로 알지 못했던 숨어있는 진실 정도를 조금은 손쉽게 얻어갈 수 있을 것이라는 기대가 충만해진다. 읽혀져, 조금은 우리가 잊고 살았던 것에 대해 알 수 있는 기회가 되면 좋을 것이라는 그런 기대. 헛되지 않을 것이라는 것만은 정말 확실한 그러한 기대.

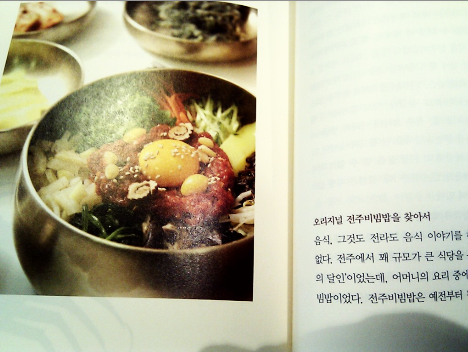

전반에 걸쳐 공예, 회화, 건축, 음식에 대해 학교 때 배울 수 있었을 법한 역사에 대한 이야기. 초반에도 말했듯이 별다른 기대를 하지 않았다. 하지만 추사 김정희의 ‘세한도’가 그렇게 드라마틱한 이야기를 가지고 지금에 이르기까지의 과정, 옹기의 표면을 통해서 숨을 쉬어 그로 인해 우리나라의 발효음식이 발전할 수 있었다는 이야기. 또, 지나치게 미니멀한 사방탁자를 본 순간 탄성을 내질렀다, 믿을 수 없게도. 기회가 되어 가보았던 ‘소쇄원’ 대나무의 향기에 취해 그 내음만 느끼며 걸어돌아온 그 장소가 은둔해 살았던 양산보의 이상향의 꿈을 이루고자 했었던 곳인지도, 아주 흔해 궁금하지 않았던 ‘전주비빔밥’이 왜 전주여야 하는지 등, 이제껏 몰랐던 것에 대한 것을 알아갈 때마다 조금씩 마음속 안으로 얕게 흩어져 나오는 탄성은 누구든 이 책을 꼭 한 번은 읽어봤으면 하는 욕심이 들게 만들었다. 아주 일각에 불과한 이 단어의 나열으로는 이 책을 느끼기에 충분하지 않기 때문이다.

한번쯤은 옛것에 기대어, 이제껏 그 장인정신을 가지고 지켜져 나가는 것에 대해 무관심했었고, 아마 이 책을 접하지 못했다면 한동안은 그러했을 지도 모른다. 왜 영화나 다큐멘터리에서 장인들이 사라져가는 옛것에 그렇게 목메어, 짙은 고집을 가지고 이어나가려 하는지에 대해서, 너무나 큰 공감이 일었다. 그래서 그게 누구든, 얼마나 지나쳐가고 있는지, 잊혀져 가는 것들에 대한 아쉬움을 이 책을 읽음으로써 달랠 수 있으면 한다.