주말에 책장을 뒤지다 보니 오래 전에 사다 놓은 랭보 전집이 보이기에 꺼내 봐야지 생각만 하고 깜박해 버리고 말았다. 그냥 넘겨버릴까 생각하다가 마침 여름도 끝나고 9월도 시작이니 지금이 아니면 또 언제 꺼내보랴 싶어서, 다시 책더미를 이리저리 옮기고 치우고 해서 결국 꺼내고 말았다.

나귀님이 말하는 랭보 전집은 똑같은 번역자가 훗날 재간행한 <랭보 시선>이나 <랭보 시 전집>과는 다른 책으로, 제목 그대로 시와 산문과 서한까지 망라한 "진짜 전집"이라 할 만하다. 바로 1990년에 범우사에서 나온 <아르뛰르 랭보 전집>이다.(유명 출판사 汎友社가 아니라 汎宇社라는 곳이다).

1990년대 중반에 종로서적 건너편 대로변에 작은 헌책방이 들어서서 수년간 운영한 적이 있었는데, 나름 시내 프리미엄 때문인지 책값을 높게 불러서 자주 가지는 않았지만, 어느 날인가 들러보았더니 나귀님으로서는 처음 보는 이 책이 십여 권이나 놓여 있기에 선뜻 한 권 구입했던 기억이 난다.

하얀색 케이스에 투명 비닐로 포장된 갈색 하드커버로 된 책이 들어 있는 형태인데, 650쪽에 달하는 본문 가운데 3분의 1쯤 되는 200쪽이 랭보의 서한이다. 그 본문 가운데 시 부분만 일부 추려서 재간행한 것이 1991년 책세상의 <랭보 시선>과 1996년 숭실대학교출판부의 <A. 랭보 시 전집>이다.

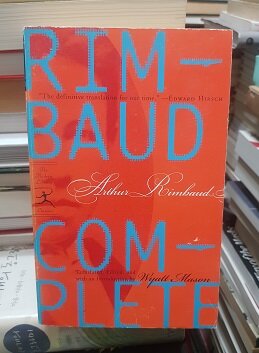

그렇잖아도 수년 전에 신촌 헌책방 글벗서점에 들렀다가 사다 놓은 모던라이브러리 영불대역 랭보 전집도 있었는데, 나귀님이 그간 시집을 모아 놓은 책장 앞에 책더미가 자리한 지 오래이다 보니, 이미 갖고 있던 몇 가지 전집이며 선집과 구체적으로 비교하지는 못한 채로 쌓아만 두고 있었다.

모던라이브러리는 고전 리프린트 전문 출판사이지만, 내가 구입한 책은 비교적 최근인 2002년에 간행된 번역본이어서 흥미가 동했다. 600쪽이나 되는 부피만 보아도 기존 우리말 번역본보다 훨씬 더 분량이 많은 듯하니, 이쯤 되면 십중팔구 시와 산문과 서한까지 망라한 진짜 전집이 아닐까 싶었다.

그런데 집에 와서 자세히 살펴보니 600쪽 가운데 영역문은 3분의 2뿐이고, 나머지 3분의 1은 불어 원문을 작은 활자로 인쇄한 것이었다. 목차를 살펴보니 서한도 몇 편만 수록하고 말았기 때문에, 영불대역본이라는 장점은 있을망정 그 제목만큼 진정한 의미의 "랭보 전집"까지는 아닌 듯 보였다.

그래도 1990년대에 나온 우리말 번역본에는 생략되었던 작품의 해설까지도 접할 수 있다는 것은 장점이다. 예를 들어 "배설물"이라는 표제 하에 수록된 외설시 세 편의 경우, 번역본은 별다른 해설 없이 넘어갔지만 영역본은 랭보의 사후 지인의 회고를 통해 재구성된 작품이라는 점을 밝혀두었다.

역자의 설명을 종합해 보면 1990년의 랭보 전집은 1972년의 불어판 전집을 대본으로 사용했지만, 1996년의 랭보 시 전집은 1991년의 불어판 전집 신판을 대본으로 사용했기 때문에 작품 분류와 순서가 바뀌었다. 그 영향인지 전자에 수록되었던 <지옥의 계절> 초고본(삭제 부분 표시)도 빠져 버렸다.

이처럼 랭보 번역서를 꾸준히 내놓은 숭실대 교수 이준오는 전기와 연구서도 여러 종 내놓았던 것으로 기억하는데, 지금에 와서는 대부분 절판되어서 구할 수 없게 되고 말았다. 랭보 번역서가 꾸준히 간행되는 와중에도 최초의 전집에 수록되었던 서한 등의 자료가 재간행되지 않는 것은 아쉽다.

랭보를 언제 무엇으로 처음 접했는지 기억은 나지 않지만, 여하간 나귀님의 기억에 랭보는 일찌감치 명성을 떨치고 사망했다는 점에서 젊음을 연상시키는 시인인 동시에, <착색판화집>에 수록된 "새벽"이란 시에서 인상적으로 묘사된 내용마냥 여름날 이른 아침을 연상시키는 시인으로 남은 듯하다.

그래서인지 수년 전 영불대역본을 구입하면서도 새삼 이제 와서 무슨 랭보냐 싶어 우스운 생각이 들었는데, 그나마도 오래 방치했던 책들을 주섬주섬 모아 놓고 보니 열대야도 가시고 새벽에는 쌀쌀한 바람까지 불어오는 초가을이다 보니, 이래저래 지금 와서 읽기에는 너무 늦은 건가 싶기도 하다.

[*] 글을 쓰고 나서 확인해 보니 읻다 출판사에서 간행하는 서한집 시리즈 가운데 한 권으로 다른 번역자의 랭보 서한 완역본이 나와 있었다. 랭보 외에도 횔덜린과 야콥슨/레비스트로스 서한집 등이 번역되어 있으니 참으로 놀라운 기획물이다. 서한은 작가 연구에서 필수적인 재료 가운데 하나이지만, 연락의 도구라는 특성상 정작 일반 독자가 읽어서 재미있는 내용은 없다시피하게 마련이다. 굳이 넣자면 전집에나 넣을 수 있을 법한 자료인데, 출판사마다 경제적 이유로 문자 그대로의 "전집"보다는 "선집"을 선호하는 상황이다 보니, 랭보나 횔덜린의 경우처럼 기껏 나와도 이빨 빠진 전집에 불과한 것이 대부분이다. 그나저나 읻다라는 곳은 책 고르는 눈썰미만 보면 제법 괜찮은 출판사인 것은 같은데, 아무래도 지난번 셀린과 비트겐슈타인 책이 포함된 시리즈 디자인을 이상하게 한 것 때문에 살짝 경계심이 들기도 한다. 뭐라고 하는지 정확한 이름은 모르겠지만, 손으로 만지면 마치 고무 같은 싶은 느낌이 드는 재질의 종이로 표지를 만들었기 때문인데, 이거, 정말 고약한 물건이 아닐 수 없다. 만질 때마다 끈적끈적 힘들어요 싶은 느낌이 드는 것은 물론이고, 지문이 찍힌다는 것 때문에도 역시나 짜증스러운 물건인데, 지금은 그나마 절판된 모양이니 다행이라 할지 뭐라 할지... 여하간 새로운 시도도 좋지만 돈 받고 파는 물건 가지고 장난을 치면 곤란하지 않나 싶은 것이 구태의연한 나귀님의 솔직한 마음인지라...