-

-

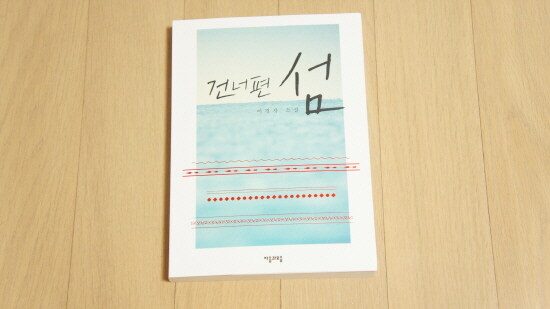

건너편 섬

이경자 지음 / 자음과모음 / 2014년 7월

평점 :

여덟 편의 단편소설이 담긴 ‘건너편 섬’. 평소에 단편소설을 즐겨 읽지 않는다. 글이 짧아 뚝뚝 끊기는 감정이 낯설어서 말이다. 하지만 ‘건너편 섬’은 하나의 연작 소설처럼 느껴졌다. 덕분에 처음의 걱정과는 달리 편한 마음으로 읽었다. 주인공들이 대부분 나이 든 여자, 이를 악물고 험난한 시대를 살았던 여자들이다. 줄거리를 짧게 요약하자면 얼마든지 하겠지만 별로 하고 싶어지지 않는다. 이런 이야기는 직접 눈으로 보고 느껴야한다고 생각하니까.

‘콩쥐 마리아’에서 미국으로 이민을 간 마리아는 자기희생으로 가족들을 먹여 살렸고, ‘언니를 놓치다’에서의 세희는 사상이 달랐던 언니 명희와 분단 후 이산가족으로 만났고, ‘세상의 모든 순영 아빠’에서의 순영 엄마는 경찰이었던 동네 사람에게 겁탈당한 후 죄책감으로 자살로 생을 마감했다.

암울한 시대를 살았던 여자들의 이야기는 마주하는 게 좀 힘들다. 역사의 한 귀퉁이에 작게 쓰인 이들의 아픔은 크기만 작을 뿐 느껴지는 체감의 크기는 커다래서 들썩이는 마음이 좀처럼 가라앉지 않는다. 내 주위에 누군가가 겪었을 법한 진짜 같은 가짜 이야기. 이웃집 할머니가 해주는 이야기처럼 따뜻한 이야기면 좋으련만, 코끝이 시큰해지는 이야기에 마음이 무거워진다.

단편마다 뚝뚝 묻어나는 시큰함이 싫어질 법도 한데 작게나마 위로하고 싶은 마음에 책장은 자꾸 넘어간다. 시대가 지났고, 시간이 흘렀고, 그 시절의 애틋한 감정만이 흐릿하게 남아있는 우리가 그녀들에게 작은 위로가 되려면 어떻게 해야 할까. 아픔만을 이야기하는 책이 아니라서 따로 위로가 필요한 것인지 아닌지도 잘 모르겠다. 제목처럼 외롭게 떠 있는 섬 같기도 하다. 외로움이 독해지면 고독이 된다고 생각했는데 그것도 아닌가 보다. 든든한 어깨가 되어 따뜻하게 안아주기라도 하면 좋을 텐데. 그냥 이대로 꾹꾹 눌러 담아 이런 이야기도 있었다고 가슴 한 구석에 담아두련다.