-

-

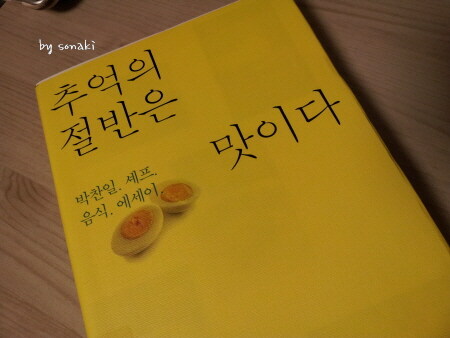

추억의 절반은 맛이다 - 박찬일 셰프 음식 에세이

박찬일 지음 / 푸른숲 / 2012년 7월

평점 :

기자들이 쓴 글을 좋아한다. 기자가 쓰는 기사가 아닌 기자가 쓰는 에세이나 여행기 뭐 그런 것들 말이다. 기자였던 셰프가 쓰는 푸드 에세이. 그래서 읽었다. 작가의 이력이 전직 기자였으니까. 책은 총 3부로 나누어져 있다. 1부에서는 작가의 많은 추억들 중 맛으로 기억되는 여러 가지 먹을거리들의 이야기, 2부에서는 작가가 요리를 배웠던 이탈리아와 여행중에 만났던 음식들에 대한 이야기, 3부에서는 작가가 읽었던 책들 중 그 속에 담겨 있던 음식에 관한 이야기. 가장 흔한 라면에서 귀하고 비싼 캐비어까지 두루두루 맛을 생각하며 적은 글귀들은 정말이지 입안에 침을 열 두번도 더 고이게 만든다. 그게 푸드에세이의 단점이지만...

작가가 표현하는 맛은 뜬금없기도 하다가 시처럼 소설처럼 다가오기도 했다. 먹어보진 못했지만 솜사탕 맛 같다는 병어처럼 말이다. 회를 제외하곤 제대로 익히지 않으면 비릿한 생선 요리에서 솜사탕 맛이라니. 뜬금없기도 하다가 맛을 이런 식으로 표현을 하니까 나도 모르게 그 맛을 상상하게 되었다. 맛이란 직접 느껴보지 않고 상상만 하기란 힘들지만 솜사탕 맛이라고 하니 한번쯤 먹어보고 싶다는 생각도 들게 한다.

누구에게나 추억은 있기 마련이고 생각해보니 나에게도 절반까지는 아니더라도 추억 중의 많은 부분은 맛에 대한 추억들이 많다. 제목이 왜 추억의 절반은 맛이라고 지었는지 알 것 같다. 태어난 시기와 자란 시기가 틀리더라도 그때나 지금이나 맛에 대한 기억, 음식에 대한 추억들은 별반 다르지 않을 것이다. 누구나 추억으로 기억되는 맛은 분명 있을테고, 그 추억을 가끔 떠올리며 그때 먹었던 먹을거리들을 찾게 되는 건 불변의 법칙일테니까 말이다.

page. 57

식구들은 닭을 뜯고, 뼈를 씹었다. 칼슘도 부족한 시절이었다. 닭뼈를 씹으면 고소한 선지 맛이 났다. 그러다가 젖니가 훌렁 빠져버리기도 했다. 그 가난한 카니발의 마지막은 국물이었다. 어머니는 닭껍질이 들어 있는 뜨거운 국물을 분배했다. 소금을 치고 한 그릇씩, 원하면 두 그릇씩이라도 훌훌 마셨다. 누이들이 양을 걱정하지 않고 맘껏 먹을 수 있는 건 국물뿐이었다. 입천장이 벗겨지도록 뜨거운, 누런 닭기름이 둥둥 뜬 비릿한 그 국물을 마셨다. 들이켰다. 닭 먹은 태가 났다. 백숙은 젠장, 서러운 음식이었다.