이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

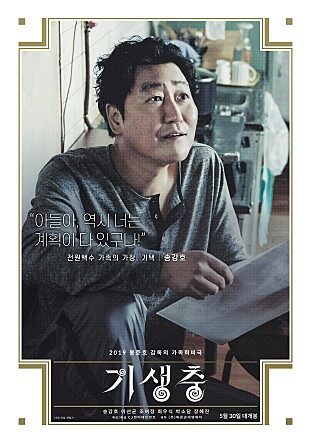

별 논쟁의 대상이 되지 않는 듯하지만, 사실 영화 <기생충>의 '난제'는 그 결말 부분에서 드러난다. 기택의 아들 기우는 반지하집에서 저택의 기생충으로 갇힌 기택에게 "아버지! 저는 오늘 계획을 세웠습니다"라며 '환상'적인 편지를 쓴다. 그 편지의 요지는 이렇다.

"돈을 벌겠습니다. 아주 많이. … 돈을 벌면 이 집부터 사겠습니다. … 아버지는 그냥 계단만 올라오시면 됩니다."

그것은 기우에게 '근본적인 계획'이었다. 자, 그러니 이제 우리는 그 '근본적인 계획'에 대해 물어야 한다. 기우의 근본적인 계획이 '돈을 아주 많이 벌어 그 집을 사는 것'이라면 그 계획이 이뤄졌을 때 세상은 뭐가 달라졌을까? 크게 달라진 건 없을 것이다. 기생충이 성공해 숙주가 됐을 뿐이고, 그 숙주에겐 새로운 기생충이 들어와 살 것이다. 한 가지 소소한 희망이 있다면, 기우가 숙주가 된 세상은 조금 더 좋은 세상이기를, 즉 숙주인 기우가 조금 더 좋은 숙주이기를 바랄 수 있을 뿐이다.

이것은 세상에 대한 절망일까, 희망일까? 혁명을 원한다면 나쁜 절망일 것이고, 혁명을 두려워한다면 좋은 희망일 것이다. 봉준호는 무슨 얘기를 하고 싶었던 것일까? 그는 자신의 의도를 분명히 말한다.

"오히려 혁명으로부터 점점 거리가 멀어지는 것 같아요, 세상이. 혁명의 시대가 많이 지나가고, 혁명이라는 것은 뭔가 부숴뜨려야 될 대상이 있어야 되는 것인데, 그게 뭔지 혁명을 통해 깨트려야 되는 게 뭔지 파악하기가 되게 힘들고 복잡한 세상이 되고 있는 것 같아요. 그런 복잡한 상항을 표현하는 것 같아요, <Parasite>(<기생충>)는 오히려."

-Santa Barbara Film Festival(산타바바라 영화제), Award for Outstanding Director(감독상) 수상 직후 인터뷰, Jan 23, 2020. 중에서-

봉준호는 혁명의 희망도, 반혁명의 절망도 아닌, 있는 그대로의 세상을 보여주고 싶어 했다. 영화 곳곳에서 그랬다. 가난한 자가 곧 착한 자도 아니고, 부자가 곧 악한 자도 아니다. 다만 상층 선 안의 사람들은 안전한 곳에서 하층 선 밖의 사람들에게 관대할 수 있을 뿐이다. '기생충'이란 제목부터 하층에 대한 익숙한 우호적 은유라기보다는 대담한 역설적 은유다. 있는 그대로의 세상에서 벌어지는 투쟁은 계급투쟁으로만 일어나지 않고, 계급 내 갈등이 더 사나울 수 있다. 주인공 기택은 달관한 듯한 철학으로 세상을 향해 냉소한다.

"계획을 하면 반드시 계획대로 안 되거든, 인생이. … 그러니까 계획이 없어야 돼, 사람은. 계획이 없으니까 뭐가 잘못될 일도 없고, 또 애초부터 아무 계획이 없으니까 뭐가 터져도 다 상관없는 거야, 사람을 죽이건, 나라를 팔아먹건."

상층일수록 인생을 계획대로 살 수 있겠지만, 하층일수록 계획대로 살기는커녕 위에서 부르면 부르는 대로, 시키면 시키는 대로, 나라가 흥하면 흥하는 대로, 망하면 망하는 대로, 즉 닥치는 대로 살 수밖에 없다. 차라리 아무 계획이 없는 편이 부질없는 꿈을 꾸며 계획에 얽매이는 것보다 마음이라도 편할 수 있다.

하지만 단지 꿈(환상)이라 해도 계획 없이 살기에는 너무 젊은 기우는 부자, 즉 숙주가 되는 '근본적인 계획'을 세웠다. 기태의 말처럼 그 계획은 "반드시 계획대로 안" 될 가능성이 거의 확실하지만, 설령 그 계획이 이루어진다 해도 세상이 혁명적으로 바뀌는 것은 아닐 것이다.

기억도 가물가물하지만, 과거엔 '공산주의라는 근본적인 계획'을 가진 사람들도 많았다. 하지만 현재 우리는 자본주의라는 세상에 갇혀 계획 없이 출구 없는 삶을 살고 있다. 봉준호의 전작 <설국열차>에서 과감하게 열차 밖 세상으로 걸어 나가 본 이념적 장면을 상기한다면, <기생충>은 그보단 훨씬 더 뒤로 움츠러든 현실적 모습이다. 아마도, 그래서! 세상을 향해 날 선 경고를 날린 <조커>에 비해 이른바 주류사회가 덜 불편하게 받아들일 수도 있었을 거란 생각이 든다.

어쨌거나 "혁명으로부터 점점 거리가 멀어지는" 세상은 봉준호의 잘못이 아니다. 그는 단지 우리에게 숙제를 남겼을 뿐이다. 혁명이 아니더라도 뭔가를 해야만 한다. 그게 '더 착한 숙주'가 지배하는 세상을 향한 '익숙한 틀 안에서의 쩨쩨한 전진'이라 할지라도 뭔가를 해야만 한다. 그것이 공생이라면 공생을 해야 한다. 봉준호는 우리에게 그 해묵은 숙제를 참신한 방식으로 절실하게 상기시켰고, 그것이 그를 거장의 반열에 올렸다.

*사족: 나는 프랑스 칸영화제가 2019년에 '이미' 평가한 <기생충>을 미국 아카데미가 2020년에 재평가한 것을 미디어와 대중이 훨씬 큰 이슈로 받아들이는 것에 대해 조금 어리둥절했다. 이해되는 측면은 있지만, 프랑스인들에겐 조금 서운한 현상일 수도 있겠다 싶었다.

김욱, https://twitter.com/GhimWook, 2020. 02. 17.