[여울물소리]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[여울물소리]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

여울물 소리

황석영 지음 / 자음과모음 / 2012년 11월

평점 :

구판절판

황석영의 여울물 소리

여인의 입을 통해 모자이크 벽화처럼 드러나는 구한말 신통방통 이야기꾼, 이신통의 일생

*

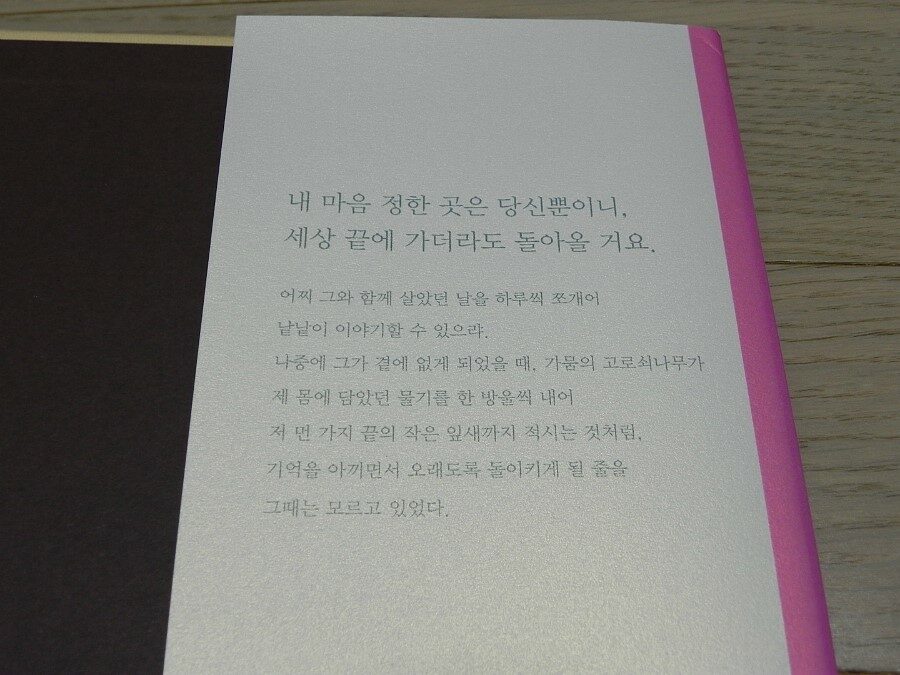

책의 처음 도반 부입은 굉장히 좋았다. 연옥의 이야기가 자연스럽게 머릿속에 그려지면서 격변의 시대 속에 한 여성의 한과 슬픔이 너무 깊지도 않고 얕지도 않게 다가왔다. 그리고 그녀가 우연하게 이신통을 만나고, 다른 사람에게 시집을 가고, 다시 친정으로 돌아오고, 또 다시 이신통을 만나고, 그를 간호하고, 이신통이 떠나가고, 임신을 하고, 유산을 하고, 이신통을 찾아 떠나고, 그에 대해서 자세히 알게되고, 이렇게 이야기가 한단계씩 점점 더 나아갈수록 나는 이신통에 대해서 궁금증이 생기기는 커녕 점점 더 관심이 식어가는 것을 느낄 수 있었다. 결국 중간까지 읽다가 나중에는 아주 기계적으로 책장을 넘기고 있는 나 자신을 발견할 수 있었다. 도대체 이신통이 어떤 점이 특별한지 모르겠다. 오히려 나에게는 평범함 이하였다. 그는 그냥 조선 후기의 흐름 속에서 방황하다간 수많은 사람들 중의 하나였다.

이 책의 작가는 황석영으로 굉장히 많은 작품을 쓴 한국의 대표적인 소설가 중의 한사람이다. 그래서 그런지 그의 이름은 꽤나 유명하다. 나는 황석영 작가를 잘 모르지만, 몇개의 작품은 알고 있다. 고등학교 문학 교과서에는 황석영 작가의 삼포 가는 길이 수록되어 있다. 그리고 영화로도 제작된 오래된 정원. 그리고 바리데기. 나는 서점에 갈때마다 계산대 근처에 비치된 책갈피를 몇개를 가지고 오는게 버릇이 있는데, 막 바리데기가 출시되었을 때 가져온 책갈피가 아직도 집에 있다. 그리고 그 책갈피가 아주 독특한데, 바리데기의 표지에 등장하는 무표정한 여인의 모습을 하고 있다. 그 표정이 정말 무표정한데도 묘한 느낌이 있다. 그래서 기억하고 있는 것 같다.

겨우 3개의 작품 정도가 내가 황석영 작가의 작품으로 인식하고 있는 것들이었다. 그것도 그 작품들을 전부 읽어본 것도 아니고, 작품의 이름 정도만 익숙할 뿐이다. 그나마 어느 정도 줄거리를 아는 것은 고등학교 문학 시간에 접한 삼포 가는 길, 그리고 영화를 통해 알게 된 오래된 정원. 임상수 감독의 오래된 정원은 지진희와 염정아가 주연으로 출연한 작품으로 아련한 느낌이 일품인 영화다. 특히 나는 이 영화 예고편 속의 마지막 한 대사에서 반해버렸다. 아마도 그래서 이 영화를 본 것일 것이다.

숨겨줘. 재워줘. 먹여줘. 몸 줘. 왜 가니, 니가. 잘가라. 이 바보야.

다시 한번 네이버에서 예고편을 찾아보니 그때의 뭉클함이 다시 떠오른다. 그리고 다시 생각해보니 느낌이 여울물소리와 비슷하다는 느낌이 들었다. 오래된 정원의 오현우는 여울물소리의 이신통과 닮아있다. 그런데 나는 왜 이렇게 감흥이 없는지 모르겠다. 책 속에서 우리 역사 속의 수많은 사건들이 파도치듯 출렁이는데, 왜 이렇게 내 마음이 고요한 것일까. 어떤 분노도, 슬픔도, 괴로움도, 전율도, 탄식도 없다. 무슨 강 건너 불구경하는 기분이다. 이에 대해서 난 부끄러움과 죄책감을 느껴야 하는 것일까?

어쩌면 이신통이라는 인물에 대한 반감이 있었을 수도 있다. 강담사이자, 광대물주이자, 연희 대본가이자, 천지도인인, 이미 삶이 복잡할대로 복잡한 이신통이라는 인물이 왜 그의 삶 속으로 연옥을 끌어들였는지 그것이 난 의아했다. 연옥의 이신통에 대한 끊임없는 연정도 못마땅한 것은 마찬가지였다. 자신의 남편은 그렇게 쉽게 떠나오고, 잊었으면서 왜 그 오랜세월 동안 한 남자를 잊지못하고 그리워하는지. 그래서 이신통이 더 미웠다. 그는 자신의 연인을 버려두고 소홀히 한, 이기적이고, 무책임한 나쁜 남자일 뿐인다.

이신통이 연옥을 처음 품었던 그 날부터 연옥의 인생도 이신통과 같이 뒤틀려버렸다. 연옥은 이신통의 발자취를 쫓아가며 그와 같은 길을 걸어갔지만, 이신통과 결코 가까워질 수가 없었다. 그리고 끝내 이신통은 죽어버렸고, 그녀에겐 그의 유골만 남아있다. 연옥이 그를 이해했을지는 몰라도, 나는 이해를 못하겠다. 그리고 그간의 여옥의 세월이 훨씬 더 아득하게 느껴졌다.