-

-

호떡과 초콜릿, 경성에 오다 - 식민지 조선을 위로한 8가지 디저트

박현수 지음 / 한겨레출판 / 2025년 3월

평점 :

『호떡과 초콜릿, 경성에 오다』라니. 제목부터 시선을 끈다. 호떡하면 길거리에서 달콤하면서 기름기가 느껴지는 맛있는 냄새와 어머니가 구워주시던 호떡 믹스가 생각이 나는데, 일제강점기 시절부터 있던 유서 깊은 디저트라니 신기하면서 호기심이 생겼다.

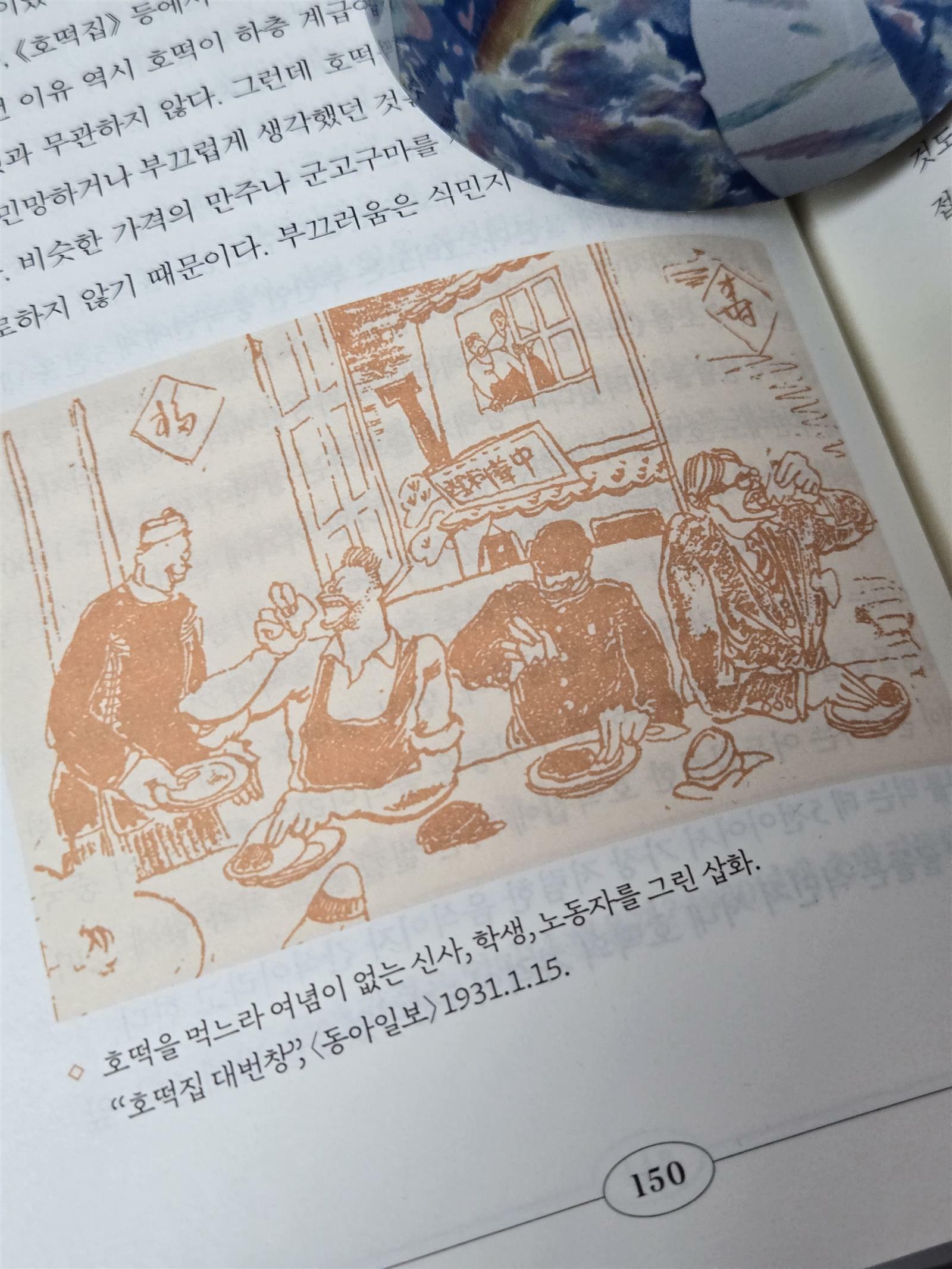

이 책은 제목에서 언급된 호떡과 초콜릿, 커피, 만주, 멜론, 라무네, 군고구마, 빙수까지 여덟 가지 디저트를 소개하고 있다. 그 시대에 창작된 소설이나 신문 기사를 직접 인용하고 여러 사진 자료 등을 함께 첨부하고 있어 신뢰도와 구체성이 잘 갖추어져 있다. 한 챕터 말미에는 더 읽을거리를 배치해 재미있는 이야기까지 읽을 수 있어 구성이 매우 좋았다.

고등학생 시절, 나는 시인 이상에 빠져있었다. 그랬기에 '다방'하면 역시 제비다방이 제일 먼저 떠오르는데, 첫 번째 챕터 '커피'에서도 커피와 다방 이야기를 꽤 기대하고 있었다.

챕터는 100여 년 전 여러 매체에 등장한 정보를 모으는 것부터 시작한다. 소설은 시대를 반영하기 마련이라 하지 않는가. 그렇기에 그 시대 사람들의 인식과 그들이 본 풍경을 글을 통해 알 수 있었다. 조선에서 가장 유명한 다방부터 최초의 다방을 찾는 여정은 흥미진진하면서 그때의 경성을 걷는 기분이었다. 더불어 '최초의 다방 찾기가 과연 중요할까'라는 소제목을 함께 배치해 역사적 정보를 현대에 어떤 의미로 해석하면 좋을지 독자에게 고민의 여지를 준 점에서 좋았다.

책을 읽으며 몇 년 전에 인터넷에서 봤던 글이 생각이 났다. 지금의 우리니까 웃으며 넘어가지만 이 책에 등장하는 다방의 역사를 알고나면 할머니의 반응이 이해가 간다. "술과 함께 여급들의 에로틱한 서비스를 제공하는 곳이 되면서 가족 손님이 더 이상 카페를 찾지 않게 되었다는 점"을 생각하면, 그 인식에서 이어진 1900년대 다방은 어땠을지 상상이 된다.

이 외에도, 호떡을 먹으면서 드는 부끄러움도 흥미로운 지점이었다. "식민지 시대 조선인이 지니고 있던 중국이나 중국인에 대한 인식과 관련이 있"다는 사실도 신기하면서, 2025년 현재와 다를 바가 없어 보인다. 이주노동자가 많은 지역에 중국이나 동남아 음식점들이 운영되곤 하는데 맛이나 가격 등이 아니라 요리사나 사장의 국적을 들먹이는 경우가 아직도 있다. 그리고 "학생들의 경우 호떡을 먹거나 호떡집에 가는 것이 부끄럽다는 언급을 하지 않는" 것도 지금의 마라탕과 비슷한 위치라고 생각했다.

일제강점기의 이야기를 보는 것도 재밌지만, 현재의 디저트나 모습과 연결시켜 보는 것도 이 책을 읽는 재미 중 하나였다. 사담이지만 100년 뒤에는 『탕후루와 두바이 초콜릿, 2020년에 오다』라는 이름의 책이 출간될 수도 있지 않을까?

📗하니포터 10기로서 한겨레출판에서 책을 제공받아 솔직한 서평을 작성하였습니다📘