앙상하다는 표현, 밖에 없는 것일까.

저들은 사람들의 그 표현에 동의하고 있을까.

카메라는 돌풍에 흔들리는 그들의 모습을 온전히 담아내진 못한다.

저들은 돌풍에 순응하는 것일까, 아니면 버티고 있는 것일까, 궁금하다.

획일적이고, 몰개성적인 아파트가 아닌,

예쁜 집에 눈길 한 번 주면서.

아, 비싸고 큰 집 아닌, 핸드 빌트 하우스에 살고 싶다.

두 갈래로 뻗은 나무야, 나무야,

너의 목생(木生)에서 어떤 균열을 거쳤기에, 그리 되었니.

물론, 그것이 나쁘다거나 옳지 않아서가 아니고, 나는 그저 궁금하구나.

느닷없는 기시감처럼 떠오르는 영화, <카모메 식당>.

그 숲의 정경도 다르며, 맥락도 다르건만, <카모메 식당>의 숲이 다가온다.

핀란드인들도 슬픔이 있는데, 어찌해 고요하고 편안하며 자유스러운가 묻자,

핀란드 청년은 답하지. "숲이 있어서!"

나는 아직, 야생멧돼지를 만난 적이 없다.

야생멧돼지의 출몰이 잦아 정부가 대책을 마련했다는 최근의 뉴스.

원인과 이유를 설명했지만, 나는 왠지 그것이 어떤 '징후'같다고 생각했다.

그 징후에 대해 당신에게 단편을 부탁하고 싶었던, 미처 전하지 못한 바람.

눈 밝은 당신이라면 가능할 거라고 생각했으니까.

백사실 계곡에 당도하고,

부암동 주민, 김남희 작가의 동네 사랑이 뚝뚝 떨어진다.

장장 6개월여에 걸쳐 복덕방 할아버지를 들들 볶고 귀찮게 하면서,

마침내 부암동을 서식지로 삼고야 말았던 사람, 김남희. 참으로 부럽도다.

"당신이 사는 곳이 당신을 말해줍니다."

이렇게 시부렁거린 '내먄(잘 살면 돼)' 아파트 광고의 천박함과 역겨움은 '어떻게 사느냐'가 아닌, '어디(의 얼마짜리에) 사느냐'에 방점을 뒀기 때문.

내 보기에, 부암동은 서울에서 흔치 않게 '어떻게 사느냐'를 고민하고 사유할 수 있게 하는 동네다.

영국 BBC가 로컬 라디오방송을 시작하면서, 이런 카피를 내보냈다.

"If you love where you live, Be part of It(당신이 사는 곳을 사랑한다면, 그 일부가 되세요)." 백사실 계곡에, 부암동에 탐닉한 김남희는 그래 보인다.

가만, 눈을 감는다.

계곡 사이를 유영하는 바람이 거세긴 해도, 나는 어떤 '흐름'을 느낀다.

구름이 흐른다. 저기 하늘에서.

바람도 흐른다. 나의 두 빰에서.

낙엽이 흐른다. 나의 발 밑에서.

말들도 흐른다. 우리네 입가에서.

사람이 흐르고, 시간이 흐른다.

모든 것이 흐르는 이곳, 부암동 백사실 계곡.

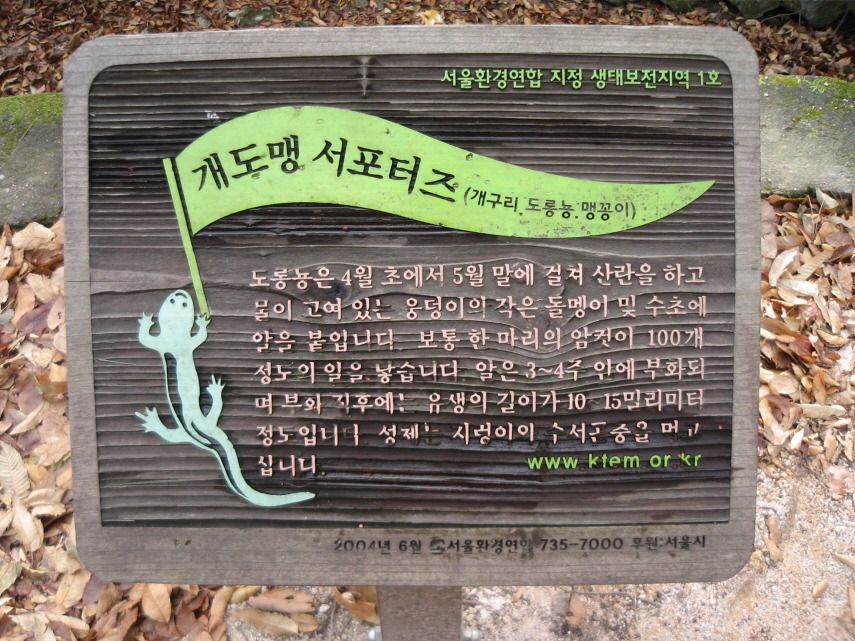

아울러, 개도맹이 지금은 자취를 감춘 그 겨울, 부암동.

할머니가 뭔가 줍고 계신다.

아마도 은행열매가 아닌가 싶지만, 그와 함께 할머니의 어떤 생도 함께 줍고 계신 것이 아닐까. 뭘, 줍고 계신가 여쭙고도 싶지만, 방해하지 않기로 한다.

백사실 계곡을 나오는 길, 할머니는 여전히 생을 줍고 계신다.

나도 1인분의 생을 온전히 줍고 싶다...

《외로움이 외로움에게》의 김남희도, 그러니까,

자발적 자기파괴자, 자발적 주변인, 자발적 시스템 낙오자 되시겠다.

그녀는 '다른 삶'을 살아보라고 권한다. 시스템에서 벗어나보라고 촉구한다.

강고한 시스템이라지만, 그것은 내 마음속의 노예가 만들어놓은 철창이다.

낙오되면 어쩌나, 싶지만, 죽지 않는다. 차츰 독을 빼고 있는 나는 그것에 적극 찬성표를 던진다.

'길을 떠난' 여자들이 있다.

세간의 이른바 '안정'된 직장과 마약 같은 월급에서 스스로 벗어난 여자들.

과감히 '이기적'이 되기로, 내가 행복해하는 길을 걷기로 작정한 여자들.

그런 여자들을 몇몇 안다.

길 떠난, 길을 걷는 여자들의 '힘'.

그리고 나는 (여자로서) 어떤 여자들을 사랑하거나 좋아했으며,

(사람으로서) 어떤 여자들의 삶을 존경하고 좋아한다. 김남희도 그런 경우다.

물론, 그들은 약하고, 완전하지 않(았)다.

하지만 그들은 그런 자신을 인정하고, 세상이 요구하는 강자적 태도에 눈길 주지 않았다. 세상이 요구하는 가치와 기준이 아닌 자신만의 가치와 기준을 준거점으로 삼는다.

자신을 성찰하고 뒤돌아보며 자신과 이야기하고, 그속에서 즐거움도 찾을 줄 아는 그들이다. 나는 당신도 그렇다고 생각한다. '길'은 발걸음이 닿는 물리적인 길만을 의미하지 않는다. 명사가 아닌 동사인 길. 뚜벅뚜벅 당신이 걷는 그 길을 나는 지지하고, 옆에서 함께 흐르고 싶다.

지난 7월, 김남희의 이야기가 펼쳐졌던 여름.

다른 삶, 다른 길이 있음을 명시해달라고 부탁했었지.

독을 빼고 있는 나는, 해독제 제조를 위해 다른 사람들 도움이 필요했으니까.

당신도 그래서 김남희보다 더 존재 자체로 고마운 사람.

그리고 4개월, 겨울의 시작, 부암동.

부암동 주민인 그녀에게 일본의 '베델의 집'에 대한 인상 깊은 이야기.

좀 더 부연할 기회가 있기를 바라면서,

나는 다시 흐른다.

그리고 부암동에서의 중요한 미팅.

<카모메 식당> 같은 연대적 커피하우스를 꿈꾸는 내게,

어떻게 살 것인지, 사유할 수 있는 부암동 로망을 품은 내게,

얼떨결에 닥쳐온 어쩌면, 기회.

소셜 커피, 소셜 푸드 연대기, 부암동이 제격이건만, 고민이다.

현실적 여건의 불비함과 리스크를 짊어진 로망을 향한 도전 사이.

저기를 응시하던 이 녀석, 아마 어떤 고민들 틈에서 오도카니 있으려니.

겨울, 부암동은 그렇게 모든 것이 흐르는 공간.

나는 어디로 흘러갈 것인가.

당신에게 길을 묻고 싶다. 당신에게 걸어가고 싶다. 어느 날인가 이 사랑을...

참고로, 제목 '어느 날인가 이 사랑을'은,

주윤발, 종초홍 주연의 홍콩 영화 <반아틈천애>

(1989, 국내 개봉 제목 <타이거맨>)의 일본 개봉 제목이다.

주성철 기자(《홍콩에 두 번째 가게 된다면》저자)를 통해 알았다.

그리고, 당신...

아무렇지도 않게 맑은 날

가슴속을 누가 걸어가고 있다

우연에 기댈 때도 있었다

나의 침울한, 소중한 이여

너는 잘못 날아왔다