|

2. 부랑자들, 혹은 비정한 도시의 산책자들 (2)

|

|

|

| |

아이의 책상 서랍은 무기이자 동물원, 범죄 박물관이자 납골당이다. (……) 아이의 삶에서는 끔찍하고 기괴하고 암울한 측면이 보인다. 교육자들은 아직 루소의 꿈에 매달려 있지만 링겔네츠 같은 작가나 클레 같은 작가는 아이들의 포악하고 비인간적인 측면을 포착했다.

-발터 벤야민, <오래된 장난감들> 중에서 |

|

| |

|

|

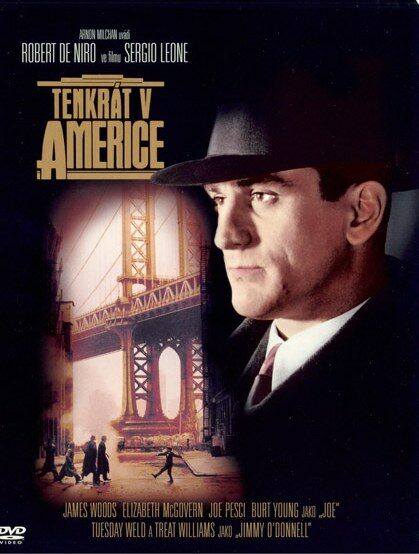

시궁창 밑바닥에서 인생을 시작한 주인공이 최고의 자리를 꿈꾸다가, 최고의 기회가 바로 눈앞에 있을때, 혹은 최고가 되자마자 처절하게 몰락하는 스토리는 갱스터 무비의 전형이다. 실제로 미국 영화에서 갱스터 무비의 원형이 확립된 시기는 1930년대, 대공황의 광기가 휩쓸던 암흑기였다고 한다. 1930년대 하면 떠오르는 대공황과 금주법을 배경으로 하면서 갱스터 무비의 전형적 문법을 미묘하게 비튼 <원스 어폰 어 타임 인 아메리카>(1984). 이제는 어느새 고전의 반열을 넘보는 이 영화는 단지 주인공 누들스(로버트 드니로)의 개인적 실패담으로 보이지 않는다. 이 영화는 자본주의 혹은 아메리카니즘으로 대변되는 현대인의 ‘성공신화’를 해체하는 비극적 알레고리로 다가온다.

이 영화는 <대부>, <칼리토>, <스카페이스>, <저수지의 개들> 등의 갱스터 무비들과 비슷한 혈통이면서도 또 다른 매력을 뿜어낸다. 저마다 마음속에 갱스터 무비의 서로 다른 원형이 존재하는데, 내 마음속에서는 <원스 어폰 어 타임 인 아메리카>가 수많은 갱스터 무비의 심정적 원본으로 느껴진다. 무려 229분의 상영시간 동안, 이 영화는 한 인물과 그를 둘러싼 주변 인물들의 인생을 뒤바꾼 결정적 순간들을 빼곡하게 담아낸다. 타인의 인생을 너무 속속들이 엿본 듯한 알 수 없는 죄책감을 유발할 정도로, 이 영화의 ‘묘사’는 가혹하리만치 생생하다.

그런데 수많은 갱스터 무비와 <원스 어폰 어 타임 인 어메리카>의 결정적 차이는 주인공이 어린 시절과 맺는 관계, 즉 ‘기억’과 ‘현실’ 사이의 관계 맺기 방식인 것 같다. 이 영화에서 관객의 뇌리에 가장 강렬한 인상으로 남는 장면들은 어른이 된 후의 누들스가 아니라 어린 시절 누들스가 보고 듣고 만졌던 기억의 편린들이다. 가장 친한 친구로부터 철저히 배신당한 전형적인 비극의 주인공 누들스를 괴롭히는 것은 친구의 배신 그 자체라기보다는 그의 뇌리를 시도 때도 없이 강타하는 어린 시절의 기억들이다. 정말 아픈 것은 친구의 배신이 아니라 자신의 모든 것을 앗아간 친구가 어린 시절 속에서는 여전히 선량하고 아름답게 웃고 있다는 것이다. 이제는 아무 것도 어린 시절의 추억을 보상할 만한 대체제가 남아 있지 않은데, 고통스럽고 무자비했지만 여전히 아련한 아름다움의 잔상으로 남아 있는 어린 시절은 틈날 때마다 주인공의 뒤통수를 가격한다.

어린 시절 그대로 남아 있는 것은 아무것도 없는데, 되찾을 수 있는 아름다운 기억은 아무것도 없는데, 누들스는 바보처럼 어린 시절의 기억에 고착되어 있다. 아니, ‘기억’을 지배하는 주인공이 누들스가 아니라 오히려 누들스의 삶을 몸소 지휘하는 주체가 ‘기억’이 아닐까. 어린 시절의 누들스가 아직도 뉴욕의 뒷골목 어딘가를 배회하고 있을 것처럼 생생하게 묘사된 것에 비해, 어른이 되어 여전히 이 도시의 폐허를 떠도는 누들스는 유령처럼 비현실적이다. 지금은 죽어버리거나 돌이킬 수 없이 망가진 친구들, 성공했지만 본래의 얼굴을 알아볼 수 없는 친구들. 어른이 된 그들의 모습은 한없이 낯설고 삭막하지만, 한때는 ‘그들도 우리처럼’ 골목길을 후비며 까르르 웃던, 영락없는 개구쟁이 소년들이었다.

|

|

|

| |

아이는 이미 집 안의 숨는 곳을 전부 알고 있으며 마치 모든 것이 옛날 그대로라고 확신하고 있는 집으로 들어갈 때처럼 그곳에 몸을 숨긴다. 그러면 가슴이 쿵쾅거린다. 아이는 숨을 멈춘다. 거기서 아이는 사물의 세계 속에 둘러싸인다. (……) 출입문의 커튼 뒤에 서 있는 아이는 그 자체로 바람에 흔들리는 흰 것이, 유령이 된다. 식탁 밑에 웅크리면 아이는 조각이 새겨진 식탁 다리를 네 개의 기둥으로 한 신전의 목조 신상(神像)으로 바뀐다. 그리고 문 뒤에 숨으면 아이 자신이 문이 되며, 문 안에서 무거운 가면처럼 꾸민 채 마법사가 되어 아무것도 모르고 방에 들어오는 사람 모두에게 마법을 걸 것이다.

- 발터 벤야민, 조형준 옮김, <일방통행로>, 새물결, 2007, 91~92쪽.

|

|

| |

|

|

|