|

17. 타인의 추억을 앓는 산책자를 위하여

|

|

|

| |

내가 보고 있는 사물들은, 내가 그 사물들을 바라보고 있는 것처럼 나를 바라보고 있는 것이다.

- 폴 발레리

|

|

| |

|

|

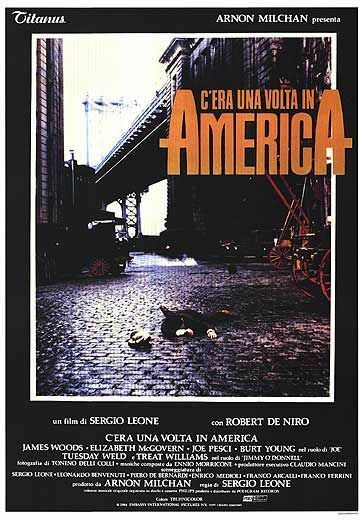

우리는 왜 우리가 알지 못하는 것까지 그리워하는 것일까. 뚜렷한 그리움의 대상이 없이도 무언가 아득히 멀리 있는 것을 향한 그리움이 강렬하게 솟구칠 때, 그 그리움의 정체는 무엇일까. 세상 어디에도 없지만 소설 속에서만은 생생하게 묘사된 도시, ‘무진’을 그리워하듯이, 우리는 경험하지 못했지만 ‘이야기’를 통해 각인된 머나먼 타인의 체험을 그리워할 수 있다. <원스 어폰 어 타임 인 아메리카Once upon a tome in America>의 시대 또한 ‘체험하지 못했지만 얼마든지 그리워할 수 있는’, 현대인의 노스탤지어를 아프게 건드린다. 100년 후에도 1000년 후에도 변함없이 ‘머나먼 옛날 옛적 미국에서’ 일어난 것으로 상상된 어떤 삶. 우리는 그 삶의 흔적을, 영화라는 매체를 통해 얼마든지 ‘내 삶처럼’ 그리워할 수 있다. 마치 어딘가에 살아있지만 결코 만날 수 없는 첫사랑을 그리워하듯, 우리는 영화 속의 인물을, 사건을, 도시를, 그리워한다. 그것이 바로 영화의 힘이다. 그리움의 대상을 발명해내는 힘. 사라져간 삶, 지워져 간 삶을 향한 집단적 노스탤지어를 불러일으키는 마력 말이다.

도시는 고향이 되기엔 너무 척박한 공간이 아닐까. 하지만 도시가 고향일 수밖에 없는 수많은 현대인들에게, 도시는 또 하나의 고향이 되었다. 어릴 적 뛰놀던 아파트 놀이터가 고향의 향수를 자아낼 수도 있고, 정들었던 건물이 철거된 후 뼈만 남은 철골과 콘크리트가 나뒹구는 폐허조차도 그리움의 대상이 될 수 있다. 누군가의 폐허가 또 다른 누군가에게는 고향이 될 수도 있다. ‘재개발’은 현대인이 추억의 증거로 삼을 만한 모든 흔적들을 말살한다. ‘리뉴얼’이라는 명목으로, ‘리모델링’이라는 목적으로, 모든 것이 너무 쉽게 사라지는 세상에서 우리의 그리움은 손쉽게 억압된다.

그러나 어떤 사물의 아우라가 뒤늦게 발견되는 순간도 바로 그 사물이 사라질 위협에 처했을 때다. 철거 대상이 되었음에도 불구하고 사람들의 머릿속에라도 희미하게 남아 있는 아주 작은 흔적, 그 폐허의 흔적만으로도 우리는 과거를 향한 쾌속 타임머신을 탄다. 누들스가 데보라의 춤을 훔쳐보던, 옛날 옛적 뚱보네 집 화장실의 벽돌 하나를 들어내는 그 순간, 그 사소한 촉감만으로도 사라져 간 모든 세월을 되찾았듯이.

예술작품의 본래적 아우라를 앗아간 ‘주범’으로 복제예술의 대표주자인 사진과 영화가 지목되곤 했다. 그런데 그 예술작품의 아우라가 사라진 자리에서 사람들은 더욱 아우라 그 자체를 열망하기 시작했다. 인류는 아우라 파괴의 주범으로 내몰린 복제예술 속에서도 거침없이 아우라를 찾고, 우리가 경험하는 모든 ‘의미 있는’ 존재들에게서 아우라를 찾는 방향으로 진화하는 것 같다. 우리는 이제 아우라 삭제의 원흉으로 불리던 영화에서조차 절실한 아우라를 느끼는 인간으로 진화해 간다. 영화가 뿜어내는 아우라의 존재는 ‘오마주’를 통해 증명된다. 어떤 영화만이 지닌 감동을‘되살이’하고 싶은 욕망이 오마주가 아닌가. 복제하고 싶지만 결코 100퍼센트 복제할 수 없는 감동의 원천, 즉 아우라가 있기에 가능한 것이 오마주가 아닐까.

맥스는 누들스에게 물었다. 언제까지 이 냄새나는 거리에서 살아갈 거냐고. 이 더러운 거리의 넝마주이 같은 삶에서 탈출해야 한다고 믿었던 맥스는 뉴욕의 화려한 스카이뷰에 감춰진 뒷골목의 기억, 그 거리를 지나간 모든 사람들의 흔적을 담고 있는 더러운 땅바닥의 냄새로부터 탈출하고 싶어했다. 그러나 그 더럽고 시끄럽고 정신없는 뒷골목의 분위기야말로 누들스가 그 거리에서 느꼈던 소중한 아우라의 일부였다. 마약에 흠뻑 취해서라도, 그 허망한 환각과 도취 속에서라도 되찾고 싶은 세계의 아우라는 <섹스 앤 더 시티>식의 화려함이 아니었던 것이다. 그 거리에 단지 흥미로운 볼거리가 많거나 소매치기 대상이 많아서가 아니라 그 거리의 부산스러움 자체를 사랑하고, 그 거리만이 지닌 아우라 속에서 아늑하게 기거할 수 있는 것은 누들스의 재능이기도 했다. 누들스에게는 있지만 맥스에게는 없는 것은, 그 잡다하고 번잡스러운 브루클린의 빈민가에서도 사랑을 보고 희망을 보고 미래를 볼 수 있었던 순수한 혜안이었다.

아무리 고통스러운 일이라도 누군가에게 ‘이야기’를 할 수 있다면 우리는 다시 희망을 가질 수 있을 것이다. 생생한 현재를 아득한 옛날이야기로 만드는 마법, 그것은 바로 영화의 힘이고 소설의 힘이고 할머니가 들려주던 옛이야기의 힘일 것이다. 1000년 쯤 지나면 누들스와 맥스의 고통스러운 복수와 회한의 이야기가 100살 쯤 먹은 총명한 할머니의 입술에서 이렇게 구술될지도 모른다.“옛날 옛적에, 미국이라 불리는 커다란 나라에 한 소년이 살고 있었는데 말이다. 그 소년은 한 소녀를 짝사랑했어. 춤을 추는 소녀였지. 누구든 그 소녀가 춤추는 모습을 봤다면 도저히 사랑하지 않을 방도가 없었단다…….”우리가 아직도 이야기를 읽고 쓰고 말할 수 있다면, 누군가 이야기로 만들어 우리의 아픔을 이야기할 수 있다면, 구원의 발걸음은 이미 시작된 것이다.

|

|

|

| |

소설이 의미를 갖는 것은, 소설이 이를테면 제 3자의 운명을 우리들에게 제시해주기 때문에 그런 것이 아니라, 이러한 제 3자의 운명이, 그 운명을 불태우는 불꽃을 통해서 우리들 스스로의 운명으로부터는 결코 얻을 수 없는 따뜻함을 우리들에게 안겨주기 때문이다. 독자가 소설에 흥미를 갖게 되는 것은, 한기에 떨고 있는 삶을, 그가 읽고 있는 죽음을 통해 따뜻하게 할 수 있다는 희망인 것이다

- 벤야민, 반성완 옮김, <발터 벤야민의 문예이론>, 민음사, 1992, 185~6쪽.

|

|

| |

|

|

|