-

-

에블린 하드캐슬의 일곱 번의 죽음

스튜어트 터튼 지음, 최필원 옮김 / 책세상 / 2020년 10월

평점 :

절판

저자 스튜어트 터튼

이야기는 한 남자가 기억을 잃은 채, 숲 속을

걸으며 시작된다. 에이드 비숍은 방황 중에도

자신이 '애나'라는 이름을 부르고 있고,

어째서 그 이름만큼은 잊혀지지 않는지 알 길이

없다. 그 때 어디선가 도와달라는 여자의

외침이 들려오고, 그녀를 추격하는 자가 튀어나온다.

추격에 나서보지만 그들은 이미 시야에서

사라진다. 그 때 주머니 안에서 나침반을

발견하곤 동쪽으로 향하게 된다.

나침반의 바늘이 안내한 곳은 블랙히스라는

저택으로 비숍은 이 곳에서 일어난 살인사건을

해결해야만 한다.

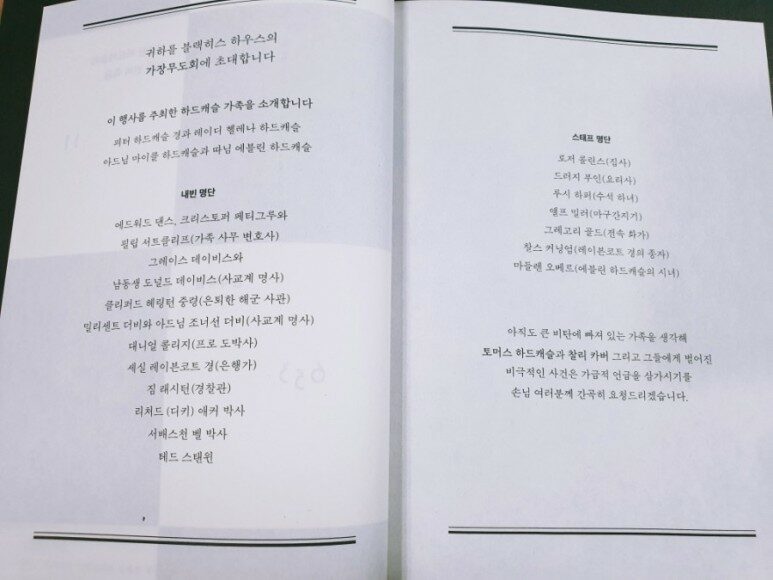

비숍에겐 블랙히스의 소유주인 피터 하드

캐슬의 딸인 에블린이 죽는 당일 아침이

반복되는 일이 벌어지는데, 그것도 매번 다른

인물의 몸으로 눈을 뜨며 하루를 시작한다.

마약상, 집사, 의사, 은행가, 경찰을 비롯해

사건 당시 저택에 있었던 8명의 몸으로

이 사건을 각각의 시선에서 바라보고

해석하게 된다. 비숍이 다른 인물로 눈을

뜰 때마다 그 인물로 정보를 얻고, 기존 알던

정보와 맞춰가며 사건을 풀어나가는 방식이다.

숨겨진 이야기들이 수면 위로 떠오르고,

점점 블랙히스에 관한 진실이 드러난다...

2018년코스타 북어워즈 최우수 신인소설상을

수상한 <에블린 하드캐슬의 일곱 번의 죽음>은

영국에서만 20만 부 이상 팔리고 28개국에서

출간되어 전 세계적인 팬덤을 형성하고 있고,

곧 드라마로도 제작된다고 한다. 처음에는

700여 페이지나 되는 방대한 분량이 부담스럽기도

했고, 어쩌다 며칠이 지나 책을 펼쳤을 때엔

몇 번이고, 다시 앞으로 돌아가 인물간 관계와

사건을 파악해야 했지만 금세 몰입하게끔 하는

흡입력을 가진 소설이다.

이 인물에서 저 인물, 그리고 또 다른 인물이 되어

깨어나는 주인공 덕에 메모지를 끼고서 책을

읽어야했지만 한한 작가의 상상력과 기발한

설정으로 지루할 틈이 없었다. 장르소설의 매력을

제대로 보여주는 책이랄까. <에블린 하드캐슬의

일곱 번의 죽음>은 마지막 이야기 마저도

읽는 이로 하여금 심심치 않게 반전을 선사하는

매력을 지니고 있는 책이다.

작성한 리뷰입니다.