-

-

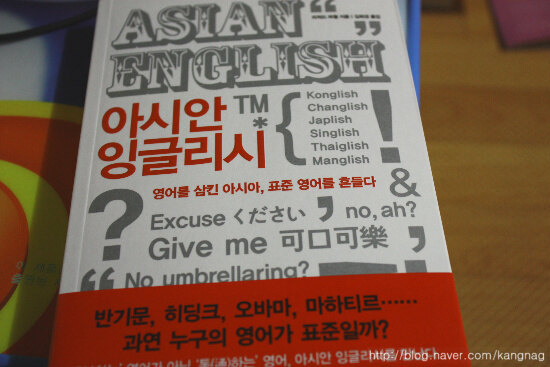

아시안 잉글리시 - 영어를 삼킨 아시아, 표준 영어를 흔들다

리처드 파월 지음, 김희경 옮김 / 아시아네트워크(asia network) / 2010년 10월

평점 :

중학교에 들어가 알파벳을 배우며 영어를 처음 접했다. 중학교, 고등학교, 대학교까지 근 10년을 공부했지만 영어에는 여전히 자신이 없다. 쓰지 않는 언어는 잊기 마련이고 신경써서 들여다보지 않으면 해석도 버벅거리기일쑤다. 그나마 학생이 아닌 사회인으로 영어에 대한 스트레스는 덜한 편이다. 여전히 시험, 진학 때문에 영어에 목매는 청춘이 많을테니 말이다. 대기업에서는 승진을 위해 영어가 필수라고 하니 그들의 스트레스 또한 만만치 않을 거라 짐작만 한다.

리처드 파월은 영국 출신의 법학자 겸 언어학자로 25년째 아시아에 살고 있다.(고 한다) 그래서 아시아에서 가장 빠르게 성장하고 있는 언어인 영어의 역할에 대해 관심을 가지게 되었다.(고 한다) 그 결과물이 <아시안 잉글리시>다. 지금부터 '어떻게 하면 영어를 잘 할 수 있을까' 내지는 '원어민 영어는 어떤건지 알려주세요'가 궁금했다면 바로 '뒤로' 버튼을 눌러주길 바란다. '영어를 공부하는 법'에 대해 쓴 책이 아니다. 영어가 아시아에서 어떤 역할을 하고 있으며, 아시아에서 어떻게 쓰여지고 있는 지를 각 국의 사례를 들며 비교한 책이다.' 현재 아시아에서 영어는 어떤 역할을 하고 있는가?'가 저자가 말하고자 하는 이야기다.

아이를 키우는 엄마에게는 수만가지 일이 존재한다. 어떻게든 남들보다 잘난 아이로 만들어야 하기에 어렸을 적부터 책도 많이 읽어줘야 하고, 여기저기 여행도 많이 다녀줘야 하고, 유치원도 좋은 곳에 보내야 하고, 좋은 친구를 만들어 주기 위해서는 좋은 동네에 살아야 하고, 건강한 육체를 위해서는 유기농식단에 엄마표음식을 해줘야 하는 등등등 한국에서 엄마로 산다는 건 수만가지 해줘야 할 것들에 둘러싸인다는 의미다. 그 중 요즘 들어 부각된 것이 '내 아이의 영어'다. (요즘은 태교도 영어로 한다는 이야기를 들었지만) 나는 백일부터 영어 비디오를 보여주면 돌쯤엔 아이가 'hello' 라고 말할 수 있다며 영어 비디오 구매 권유를 받은 적이 있다. hello라고 말하지 못해도 되니 필요없다고 일축했지만 이런 건 정말 빙산의 일각에 불과하다. 유아부터 어린이, 초등학교에 입학하는 순간 말 그대로 '영어 전쟁'이 시작된다.

그렇다면 정리를 해보자. 왜 영어를 그렇게 어릴 때부터 공부해야 하는가? 영어를 왜 그렇게 잘해야 하는가? 영어를 잘한다는 기준은 무엇인가? 그렇게 배운 영어로 과연 무엇을 할 것인가? 라는 질문에 대해 생각해보았는가 하는 문제다. 남들이 하니까 불안해서라든지 초등학교에서 배우니까 먼저 알고 들어가는 게 유리하다 라는 대답은 무책임하다. 오히려 외국계 회사에 들어가길 바라거나 해외 이민을 고려하고 있다는 게 현실적인 대답이라 생각한다.

저자는 우리가 오랜시간 사로잡혀 있었던 '영어의 망령들'에 대해 하나씩 의문을 제기한다. 원어민의 개념에서부터 외국어는 어릴 때 배워야 좋다는 오랜 명제에 대해, 완벽한 문장과 문법으로 말하는 것만이 잘한다는 의미인지에 대해서 말이다.아시아 각 국에 깊숙이 스며든 영어는 어떤 게 진짜 영어인지에 대한 기준조차 흔들었다. 언어의 속성은 계속 변한다는 점이다. 입말과 글말이 변하는 속도의 차이는 있지만(세종대왕이 만들었을 당시의 한글로 쓴 글을 현대 한국인이 그대로 읽기도 힘들뿐더러 이해조차 힘들다) 언어는 계속 변한다. 아시아에 상륙한 영어는 변화를 거듭하고 있고 지금도 변하고 있다. 흔히 말하는 '콩글리시'도 한국에 들어와 변한 '영어들' 중 하나다.

아시아에 들어온 영어는 신분 상승, 취업을 위한 무기로 활용되고 있다. 영어로 유연하게 대화할 수 있는 사람을 대우하는 사회적인 분위기도 무시할 수 없다. 국제 회의에서 쓰는 국제어로서 영어의 위치와 영어와 자국어로 쓴 논문 중 어떤 게 더 널리 알려질 수 있을 것인가 하는 문제를 생각한다면 영어는 무시할 수 없는 존재다. 이는 문학에서도 동일하게 적용된다. 그만큼 영어를 자유자재로 구사할 수 있다면 자신이 휘두를 수 있는 든든한 무기를 확보했다는 의미다.

하지만 잊지 말아야 할 것이 하나 있다. 러시아 동시통역사이자 작가였던 일본인 요네하라 마리는 <미녀냐 추녀냐>에서 "언어에는 민족성과 문화가 스며들어 있기에 각각의 국민이 평등하게 자신의 모국어로 자유롭게 발언할 수 있는 기회를 주는 것이 중요하다"고 주장한다. 언어에는 간과할 수 없는 그 나라 고유의 무언가가 들어있다는 사실이다. 그래서 저자는 개인이 여러 언어를 구사할 수 있는 문제와는 별개로 사회에서 통용하는 언어를 어떤 언어를 쓰느냐에 주목한다. 개인의 영어 구사력과 별도로 영어를 배우며 알게 모르게 영어권에 치우친 사고는 자국 문화를 죽일 수도 있기 때문이다.

저자가 하고 싶은 말은 이렇다. 다른 문화와 언어를 모두 포섭해버리는 단 하나의 '세계 영어'보다 다양한 문화와 의견들을 반영할 수 있는 '세계 영어들'을 인정해야 한다는 것이다.(259p) '세계 영어들'에 영향을 끼친 공로자는 바로 아시아인이다. 아시아에 들어온 영어가 다양하게 활용되면서 '세계 영어들'의 길을 넓혔다. 앞으로도 이 길이 더욱 넓어지길 바란다.