-

-

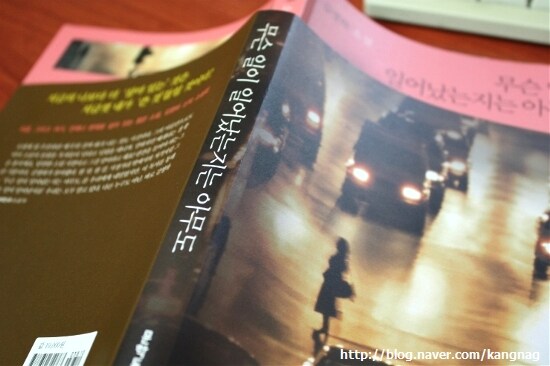

무슨 일이 일어났는지는 아무도

김영하 지음 / 문학동네 / 2010년 7월

평점 :

구판절판

신문에는 '바다로 간 연인 처지를 비관해 동반자살', '6년 간의 불륜, 00때문에 들통나다', '경찰인 줄 알았는데 알고보니 도둑?'과 같은 자극적인 단어가 난무하는 사건, 사고 기사로 가득하다. 어떤 일이 일어났는지 궁금해 기사를 들여다봐도 도대체 무슨 일이 일어났는 지 알 수가 없다. '~라고 생각한다'는 기자의 사견과 '~때문에 그랬을 것이다'라는 주변인의 추측만 가득하기 때문이다. 그들에게 무슨 일이 일어났는지는 아무도 모른다. 김영하 작가의 신간인 <무슨 일이 일어났는지는 아무도>처럼 말이다.

<무슨 일이 일어났는지는 아무도>는 김영하라는 유명작가가 6년 만에 들고 온 단편집이라는 사실 하나로 매우 높은 관심을 받고 있다. 얼마나 관심이 높은 지는 포털 사이트에 작가 이름만 쳐봐도 알 수 있다. 한 달 이내 이뤄진 작가 인터뷰만 해도 여러 건이고 신간을 알리는 신문 기사와 올라오는 책 리뷰만 해도 셀 수가 없을 정도다. 지금껏 김영하가 쓴 책 중 에세이만 읽은 독자로서 궁금증이 일었다. 왜 김영하의 책이 이토록 화제일까? 그의 소설에는 대체 어떤 내용이 있는 것일까? 하는 단순한 물음표가 책을 구매하고 읽는 행위를 이끌었다.

<무슨 일이 일어났는지는 아무도>라는 제목은 여운을 남기고 물음표를 불러온다. 어떤 문장으로 마침표를 찍어야 하는 지가 궁금했다. 그럼 책을 읽어보면 어떤 문장으로 마칠 지 알 수 있을까? 하지만 책을 덮은 뒤에도 뒷문장은 어떤 게 적절한 지 알 수가 없다. 읽기 전에는 '모른다'로 끝내야 한다고 생각했는데, 읽은 뒤에는 '궁금해하지 않는다'가 어울린다는 생각이다. 작가의 의도는 독자가 알아서 자신의 느낌을 넣으라는 게 아니었을까 싶다. 직접 확인할 수 있는 방법은 없지만 말이다.

13개의 단편이 한 권을 이뤘다. 청탁을 받은 원고가 아니라 내킬 때 아무 때나 펜을 들고(실은 컴퓨터를 켜고) 쓴 단편들이다. 그래서인지 형식이나 내용이 자유롭다. 그런데 일련의 공통점이 있다. 저 위에 쓴 자극적인 단어가 난무하는 신문 기사의 속사정처럼 그런 이야기 같다는 느낌을 받았기 때문이다. <로봇>의 수경은 자신을 로봇이라고 말하고 다니는 사기꾼에게 당한 여성이고, <여행>의 한선은 결혼을 앞둔 신부를 납치한 무뢰한으로 신문에 실렸을 지 모를 일이다. <조>는 비리 경찰로 결국 꼬리가 길어 잡혔고, <바다 이야기1>의 나는 어려움에 처한 남자를 외면한 무정한 시민으로 신문에 나왔을 법 하다.

하지만 이렇게 요란하게 어떤 일이 일어났더라도 누구도 그들에게 무슨 일이 일어났는지는 아무도 모른다. 그리고 시간이 흐르면 결국 그들에게 무슨 일이 일어났는지는 아무도 궁금해하지 않는다. 나만은 타인에게 그렇지 않을 거라고, 나만은 타인에게 관심이 많다고 나는 그렇게 생각하지만, 그건 나만의 생각일 뿐이다. 나뿐 아니라 타인도 그렇게 생각하지만 누구나 자신을 벗어난 타인에게 관심이 없다. <무슨 일이 일어났는지는 아무도>는 그런 사람들의 오만과 오류를 꼬집는 거울처럼 느꼈다. 실은 무심하고 자신밖에 모르지만 '관심'이라는 가면을 쓴 나에게 '가면을 벗으라'고 말하는 듯 하다. 원래 인간은 고독하고 불안하며 불완전한 존재라는 걸 인정하라고 재촉하는 듯 하다.

김영하 작가의 인터뷰 중에 "책을 쓰는 동안 작가는 즐거웠다"라는 구절이 있다. 작가는 이야기를 만드는 순간이 가장 즐겁고 독자는 이야기를 읽는 순간이 가장 즐겁다. 각자의 영역에서 즐거웠다면 이야기에 대해 '이렇다, 저렇다'라고 말하는 행위는 그저 그런 일에 지나지 않는다. 그래도 이 순간 '김영하의 신간이 이렇고 저렇다'라고 말하는 이들이 많다는 건 아마도 그들에게 무슨 일이 일어났기 때문이 아닐까.