-

-

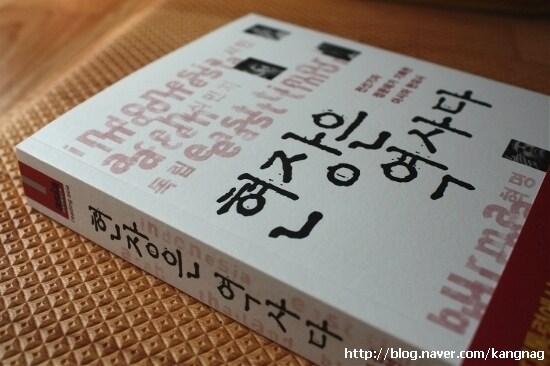

현장은 역사다 - 전선기자 정문태가 기록한 아시아 현대사

정문태 지음 / 아시아네트워크(asia network) / 2010년 2월

평점 :

'전선기자 정문태가 기록한 아시아 현대사의 최전선'이라는 홍보문구가 한 눈에 들어오는 <현장은 역사다>는 표지에 새겨진 각 나라 영문명이 옅은 핏자국으로 보일 정도로 스산하고 비장한 느낌이 가득하다. 국내 언론에서는 드물게 20년 동안 국제 뉴스 현장을 뛰고 있는 전선기자 정문태가 이 책의 저자다. 사실 전선기자가 무엇인지, 정문태가 어떤 사람인지 알지 못한다. 하지만 외신기자로 정치판을 취재하다가 전쟁터를 취재하는 전선기자가 되었다는 저자의 인터뷰(출처 : 아시아에서는 500명쯤 죽어야 기사가 된다 - 오마이뉴스)를 읽어보니 국내 언론에서 그가 지닌 무게가 어느 정도인지 가늠케 했다.

책의 구성은 인도네시아, 아쩨, 동티모르, 버마, 캄보디아, 말레이시아, 타이 순으로 저자가 쓴 기사와 인터뷰가 시간순으로 배치된 형태다. 책에서 가장 많은 부분을 할애한 인도네시아는 자까르타 중심에서 벌어지는 각 정치 세력간의 권력 다툼을 비롯해 인도네시아로부터 독립하고자 하는 아쩨, 그리고 인도네시아로부터 독립했지만 여전히 어지러운 동티모르를 담았다. '아웅산 수찌'로 대변하는 버마는 길 잃은 혁명이 아직도 진행 중이다. '킬링 필드'로 알려진 캄보디아는 국제사회와 전범재판으로 한껏 흥정판만 키우고 결과는 흐지부지된 상태며, 말레이시아와 타이는 개혁을 하고자 그리고 자본과 공생하는 정치의 현주소를 적나라하게 보여준다.

지명, 이름을 표기하는 것부터 새롭다. 자카르타가 아닌 '자까르타', 아체가 아닌 '아쩨'는 이 책이 아니고서야 아니 정문태 기자가 아닌 다음에야 보기 힘든 단어가 아닐런지. 아시아에 관심을 가지고 읽게 된 책이 림 하다드의 <아이들아, 평화를 믿어라>였다. 이 책으로 '아시아의 눈으로 아시아를 읽는' 아시아 네트워크를 알게 됐고, 이 곳에서 나온 책 중 <현장은 역사다>는 네번째로 읽은 책이다. 어떻게 보면 '비슷한 시선으로 비슷한 내용을 담지 않았을까'하는 일종의 불신이 피어오를 찰나였다. 하지만 '시민사회를 이롭게 할 것인가, 아닌가'라는 질문으로 자신의 중립을 되새긴다는 저자의 말에서 엿볼 수 있듯 그의 인터뷰에는 현 대통령부터 투옥 중인 수감자, 전선의 게릴라를 가리지 않는다. 이는 저자가 사건의 본질을 최대한 가까이 그리고 숨김없이 보여주고자 하는 노력이라 생각한다. 그리고 이런 노력이 다른 시선으로 아시아를 담은 책을 만들었다.

비슷한 독재의 기억과 경제 발전, 민주화 투쟁과 여전히 진행 중인 민족, 종교, 이념, 자본, 세계화 등의 화두는 여전히 아시아를 떠도는 악령과도 같다. 이런 화두가 각 나라에서 어떻게 해소되고 갈등을 빚고 있는가는 각 나라의 시민사회 성숙도가 가름하지 않았나 싶다. 세상에서 가장 느린 속도로 변하는 것이 '정치'라 말한다. 이런 정치를 조금 빠르게 움직일 수 있게 만드는 게 '시민사회의 힘'이라 생각한다. 지난 해 먼저 간 김대중 전 대통령은 "‘행동하는 양심’이 됩시다. 행동하지 않는 양심은 악의 편입니다."라고 말했다. 그리고 그보다 앞서 간 노무현 전 대통령은 “깨어 있는 시민의 조직된 힘이 민주주의 최후의 보루.”라고 말했다. 한 권의 책을 덮고 많은 생각이 떠도는 그런 저녁이다.