-

-

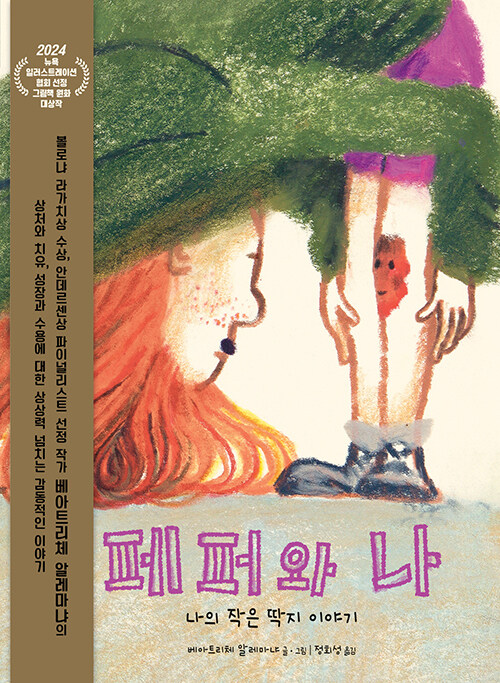

페퍼와 나 - 나의 작은 딱지 이야기 ㅣ 비룡소의 그림동화 332

베아트리체 알레마냐 지음, 정회성 옮김 / 비룡소 / 2024년 10월

평점 :

한 그림책 작가의 인터뷰 책에서 '베아트리체 알라마냐' 라는 작가를 알게 되었습니다. 여덟 살 때 이미 그림책 작가가 되겠다는 꿈을 품고, 그 뒤로 한 번도 꿈이 바뀐 적이 없다는 그녀. 그저 내 안에서 들려오는 목소리를 따라 가다보니 자연스레 그림 작가가 되었다는데~

그녀의 인터뷰 챕터의 제목 또한 '자기 믿음'입니다.

창의성이 최초로 태어나는 순간은 우리가 보고 듣고 느끼고 경험할 때 입니다. 그 느낌과 생각,

충동, 자기 안의 목소리를

믿고 그리로 자신을 던지는 것. 저에겐 그게 창의성입니다.

자기 믿음 없이 무언가를 만들어내는 일은 불가능해요.

인터뷰 글을 읽은 이후로 작가님 책의 매력적인 일러스트와 메세지에 끌려 그녀의 이름으로 출판된 책들을 구입하거나 도서관에서 빌려 읽고 자연스레 내 맘속 즐겨찾는 작가님 목록에 그녀를 추가해두었죠.

어느 날, 작가님의 인스타그램 피드에 한 그림이 올라왔을 때~ '오 뭐지? 너무 좋잖아' 했는데 아직 발매된 책이 아니어서 아쉬웠거든요. '페퍼와 나' 표지 그림과 소개가 나오자, 바로 그때 그 그림이 떠오르면서 '드디어 나왔구나' 했죠.

작가님 책에는 늘 '있는 그대로 자신을 받아들이고 사랑하라' 는 응원이 담겨 있다고해요 . 이번 책에서는 어떻게 그녀의 철학이 드러났을지 궁금했습니다. 표지만 봐도 작가님의 책이구나 알 수 있는 일러스트. 전체적으로 화려한 색감은 아니지만 포인트처럼 사용되는 형광 분홍, 주홍빛이 작가님의 정체성을 말해주는 듯도 하구요.

면지 열자마자 꽉 채운 구불구불한 형광주황빛 선들. 아이의 머리카락인듯한데 도대체 왜 이 머리카락일까 이상하게 궁금해지더라구요.

넘어졌을 때 흩날리는 머리카락 같지는 않고.

분명, 그림의 대부분을 차지하는 정지된 상태에서 축 늘어뜨린 머리카락.

이야기는 어느날 예상치 못한 사고로 무릎에 상처를 얻은 아이가 상처를 덮는 딱지를 만나고 헤어지는 과정이 담겨 있습니다. 한마디로 '갑작스레 찾아온 딱지와의 만남 그리고 이별 후의 이야기'라고나 할까요. 이렇게 써 놓으니 상처가 친한 친구나 연인 같다구요? 제목의 페퍼도 바로 그 딱지에 붙여준 이름이니 친구나 연인 같은 존재일지도 모르지요.

암튼 그 딱지, 페퍼를 바라보느라 그림책에 그려진 아이의 모습 대부분은 머리카락을 늘어뜨리고 딱지를 바라보는 모습입니다.

처음에 딱지를 만나기 전엔 피가 흘러 공포스러웠다가

무릎 위에 붙어있는 햄버거처럼 어색하다가

언제 사라지려나 영영 내게 붙어 있을까 겁이 나다가

세상에서 제일 흉한 것 같다가

의식적으로 피하고 싶다가

드디어 이름을 붙여줍니다.

아이가 그 딱지의 이름을 불러주었을 때

딱지는 아이에게로 가 '페퍼'가 되는 거죠.

그랬더니 신기하게 아이는 페퍼의 소리가 들립니다.

왜 이런 이름을 지어준거냐는 투정^^

아이의 곁에서 함께 상처를 마주하는 어른들의 반응도 재미있어요.

예쁜 딱지가 될 거라고도 하는 아빠의 자상함.

곧 사라질 거라고 별거 아니라고 위로를 건네는 엄마.

아에 페퍼를 알아보지 못하는 할머니와 할아버지

이 모든 보살핌 아래서 아이는 페페와의 불편한 동거가 익숙해집니다.

이 책을 만나기 전 작가님의 피드에서 끌렸던 그림이 나와요.

줄곧 페퍼씨를 내려다보다가 찬찬히 올려다보는 이 장면. 아이도 이제 여유가 생긴걸까요?

치렁치렁 머리를 내리고 불편한 자세로 내려보지 않고

느긋하게 누워서 페퍼씨를 마주합니다.

이젠 페퍼씨가 날 미워할까 고민할 정도로

제가 가장 끌렸던 장면은 이 장면이에요

페퍼씨와 헤어진 뒤. 흔적으로 거리에서 엉엉 울던 기억 뿐 아니라

할머니 할아버지와 함께 보낸 시간을 떠올리는 이 장면

어쩐지 딱 기분 좋을 만큼의 바람과 온도.

평화로운 시간들

어느덧 상처에 의연해진 아이.

그러고보니 '딱지'는 상처 없이는 얻을 수 없는 것이네요.

상처를 보호해주는 것이기도 하구요.

도대체 왜 내게만 상처가 생긴거야?

어쩌다가 이런 상처가 내게 생긴거야

도대체 언제 사라지는 거야. 라고 하면 들리지 않았을 목소리, 느끼지 못했을 순간들.

딱지가 여전히 단단히 붙어있다면 상처 치료가 끝나지 않은 것일테니

억지로 떼지 말아요,

그저 몸이 스스로 상처를 치료할 시간을 주면 어떨까요?

따뜻한 사람들의 조언과 보살핌을 받으면서

무엇보다 스스로 상처를 마주하고 내 목소리를 들으면서

지금껏 고통스러웠던 순간보다

찰나의 기쁨의 순간을 더 많이 간직하고 있는 건

수많은 딱지가 있어서가 아닐까요?

* 이 글은 제이포럼 서평단으로 도서를 제공받아 작성한 후기입니다.