-

-

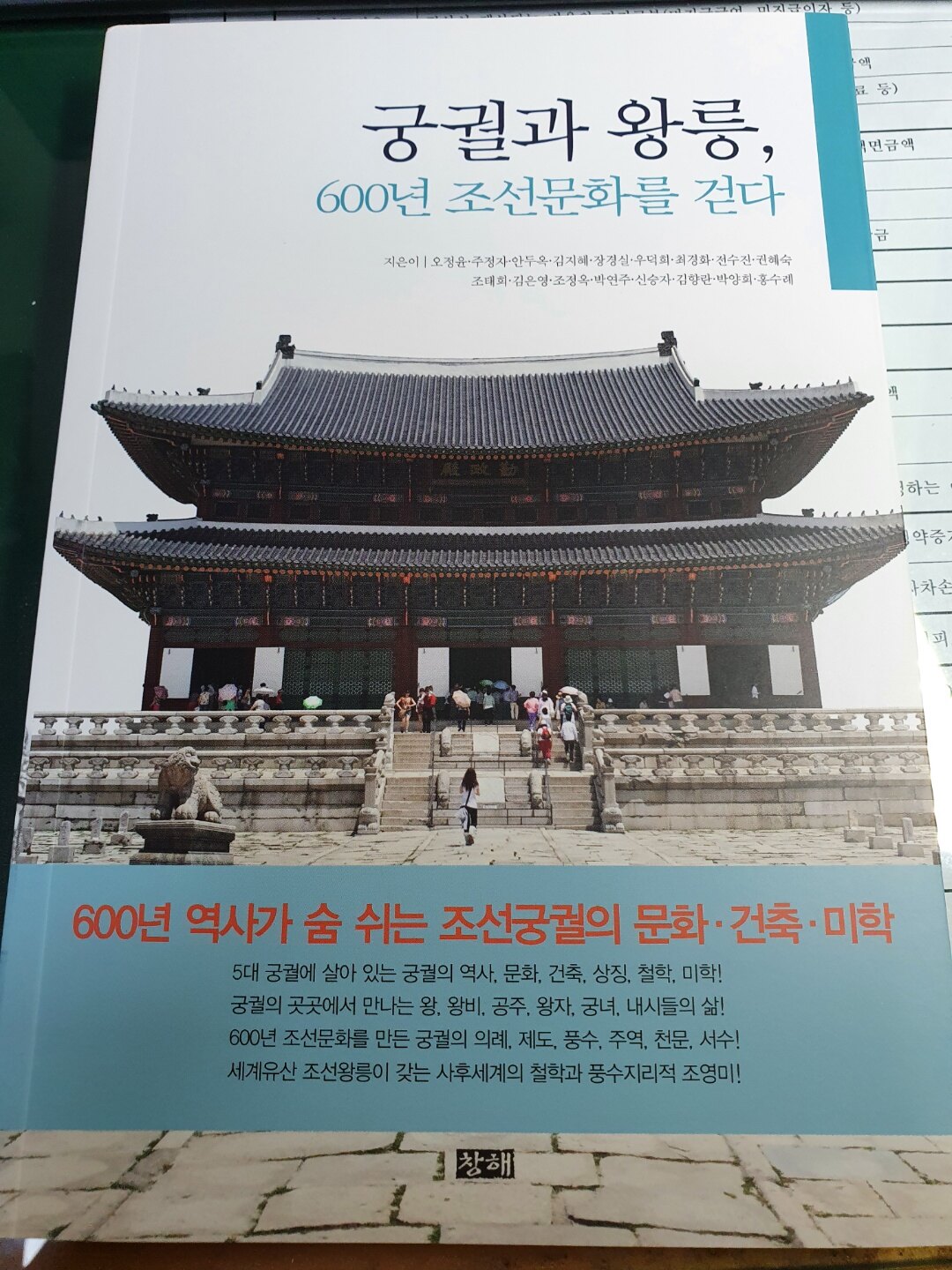

궁궐과 왕릉, 600년 조선문화를 걷다

한국역사인문교육원(미래학교) 지음 / 창해 / 2021년 2월

평점 :

구판절판

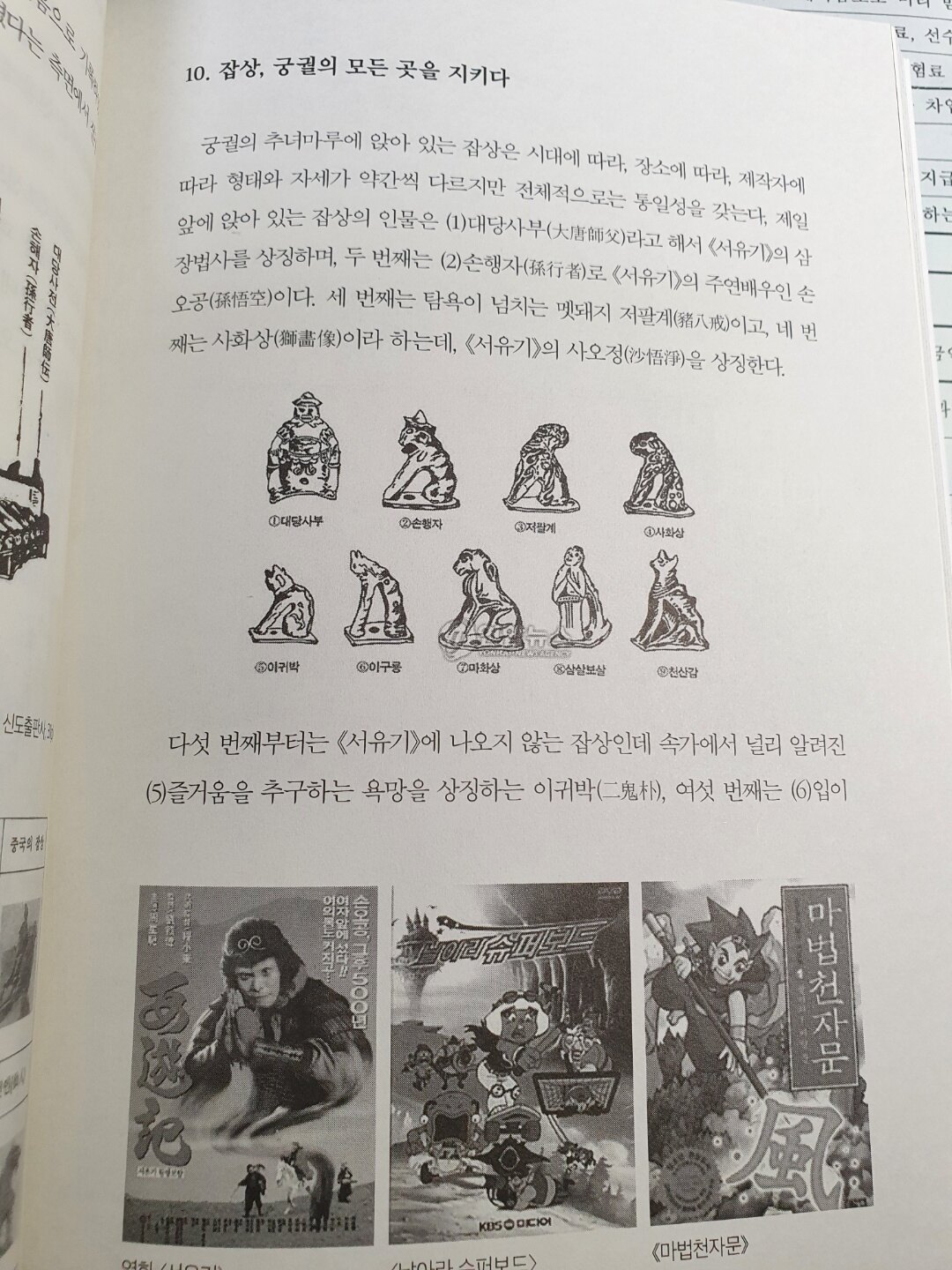

역사를 다른 관점에서 이해할 수 있는 책, 그 시대를 살았던 사람들의 모습에서 우리는 문화에 대한 이해도도 높이며 당시의 시대상이나 사회 분위기 등을 유추할 수 있다. 이 책도 궁궐과 왕릉을 통해 조선문화를 바라보고 있고 조상들의 앞서 갔던 인식이나 문화적 결과물을 답습하며 우리가 오해했던 유교문화, 성리학적 가치의 구현이 무엇인지, 그 편견을 조금은 씻을 수 있을 것이다. 책에서는 다양한 형태로 조선왕조와 문화를 표현하고 있는데 사람에 주목한 왕과 왕비, 왕자와 공주, 궁녀, 내시 등의 가치, 그리고 상징성을 부여하는 용에 대한 의미, 잡상과 궁궐에 대한 소개 등이 그것이다.

그리고 왕의 오례와 품계훈작, 정전, 한성부, 왕에 대한 호칭, 왕릉, 종묘 옥새 등으로 이어지는 과정에 대해 소개하며 조선왕실의 문화적 위상이나 가치, 우리가 왜 이런 것들을 지키며 계승해 나가야 하는지 확실한 메시지를 전해주고 있는 것이 특징이다. 특히 예법을 중시했고 조상숭배 및 사회질서의 혼란을 막고 다소 신앙적인 부분이 강하지만 나라의 안녕과 백성의 평안을 중시했다는 의미를 알 수 있다. 물론 고려의 예법이나 그 전 시대의 가치들과는 다른 점이 많지만 오히려 발전한 느낌이 드는 분야도 존재하며 지금의 관점에서 모든 것을 해석하기에는 무리가 따른다는 한계점도 짚을 수 있다.

조선문화가 갖는 상징성, 그리고 확실한 의미는 자신들의 문화력에 대단한 자부심을 가졌고 기록문화를 중시했다는 점을 알 수 있다. 또한 국가적 차원에서 과학이나 기술에 대해서도 받아들이는 시기가 있었으며 이는 보통적인 차원에서의 접근이라기보단 철저히 왕실을 위한 하나의 수단이자 도구로 활용했다는 점에서 아쉬운 점도 존재한다. 또한 당시의 시대상이나 지정학적인 위치를 고려할 때 중국의 영향력을 상당히 받았고 벗어날 수 없는 그런 느낌을 받지만 그래도 민족과 나라의 주체성, 독립성 등을 굉장히 강조했다는 느낌을 받는 책이다.

상대적으로 정치사나 인물에 치중한 역사적 의미해석이 아니라는 점에서 문화력, 문화유산을 통해 조선문화를 알아볼 수 있다는 점이 가장 큰 장점인 책이며 어떤 분야에서는 매우 전문적인 요소가 강해 역사를 처음 접하는 분들에게는 다소 어려운 책이 될 것이다. 하지만 드라마나 영화 등의 소재로 사용될 경우 어떻게 활용되는지, 더 대중적인 차원에서 접근하는 느낌도 드는 만큼 왜 궁궐과 왕릉, 그리고 그 시대를 지배했던 사람들, 보조했던 사람들에게 초점을 맞췄는지, 책을 통해 충분히 이해할 수 있을 것이다. 보수적인듯 변화를 추구했고 자신들의 문화를 계속해서 남기려고 했던 조선왕조, 책을 통해 가볍게 읽으며 알아보는 시간을 가져 보자.