-

-

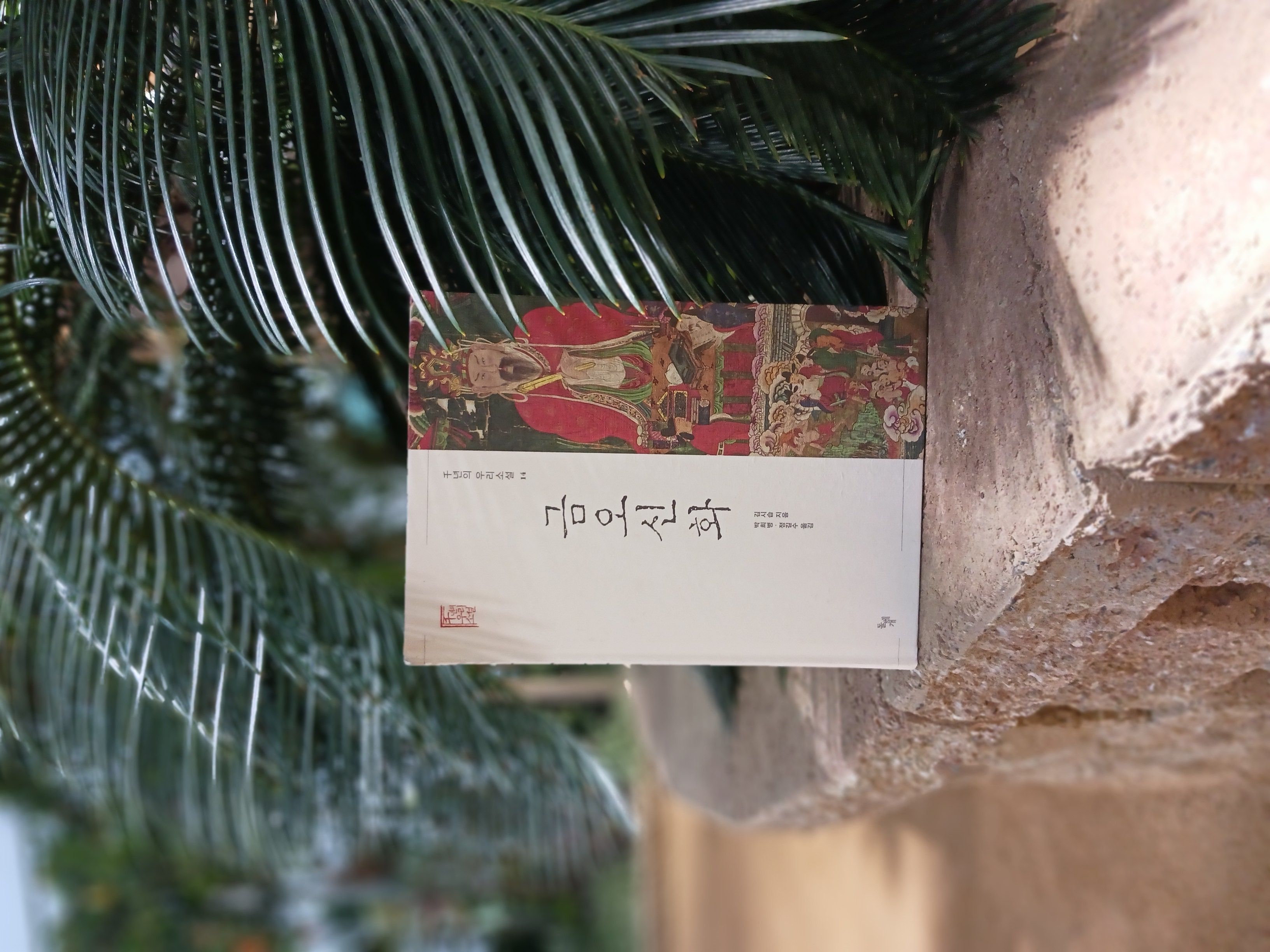

금오신화 ㅣ 千년의 우리소설 14

김시습 지음, 박희병.정길수 옮김 / 돌베개 / 2024년 12월

평점 :

김시습 지음/ 돌베개 (펴냄)

양장본의 촉감, 표지의 그림이 마음에 들었다. 산신도 혹은 옥황상제도, 국립 중앙박물관 소장 중인 작품과 비슷한 것 같은데 정확히 작품명을 모르겠다. 필자미상불화로 검색된다. 이런 색감을 좋아한다. 우리 지역 박물관에서 무속이라는 이름으로 작품 전시를 했을 때, 저런 느낌의 불화들, 불교를 배척하던 유교 사회 조선시대에 그린 그림이라고 하니 더 의미가 있겠다.

새로운 번역으로 다시 읽는 김시습의 금오신화, 이 책에는 《만복사저포기》 《이생규장전》 《취유부벽정기》 《남염부주지》 《용궁부연록》 등 다섯 작품이 수록되어 있다. 한자 잘 모르는 나로서는 제목만 봐도 어질....

15세기 후반 조선시대 전기 작품이다. 수능 문학에서 달달 외웠던 경험.

어려서 부모를 잃고 홀로 외롭게 살아가던 양생이 아름다운 여인을 만나는데, 그 사랑이 이루어졌으면 얼마나 좋았을까? 그가 읊조린 시는 복선이었을까? 이승과 저승 사이를 오가며 슬픈 이별을 하게 된 여인, 산 자와 죽은 자의 사랑이 이렇게 애틋할 수가!!

죽음을 초월하는 여인의 절개, 사랑을 통해 세조를 비판하려던 김시습의 결연한 의지가 보인다. 소설 속 장치인 시는 소설의 주제의식을 더욱 또렷하게 드러내 준다.

성균관 유생 이생과 최 씨 처녀의 사랑, 서로 시를 주고 받으며 사랑을 이야기하는데...

매파를 통해 혼담을 주고받지만 이 씨 집안에서는 끝내 거절한다. 에구 사람 죽게 생겼는데 ㅠㅠ

홍건적의 침입으로 죽음 앞에 놓이게 된 최 씨의 선택은?

한시가 섞여있어 거리감이 있지만, 쉽게 의미가 전달되는 소설이다. 그 어떤 모습이건 사랑 이야기는 시대를 초월하는 힘이 있다.

여인과 정다운 시를 주고받는 홍생.

다섯 편의 소설은 주로 이승의 훈남과 저승의 선녀의 사랑을 다룬다. 삶과 죽음이 하나였다. 조선 초기 김시습의 세계관에서 사랑은 믿음이자 절개를 지키는 일, 이 분이 타임 슬립하여 2025년에 잠시 오신다면? 오늘날 현대인들의 일회용적인 사랑을 보고 뭐라 말씀하실지 ㅠㅠ

사랑이라는 소재는 인류가 탄생한 그 순간부터 영원히 작품의 소재였다는 것을 새삼 깨닫게 된다.

역자 후기에 보면, 문학은 문학이요, 문학을 사상으로 환원하지 말라!는 문장이 반가웠다. 어떤 현상에 의미 붙이기를 좋아하는 우리 현대인들! 과도한 해석은 금물! 수능 문학 강의를 보면 일타강사들이 이 작품을 치밀하게 해석하고 학생들은 달달 외운다. 느낌 없는 암기란.... 우리 문학 본질의 의미와 교육제도에 대해 떠올리게 된다.