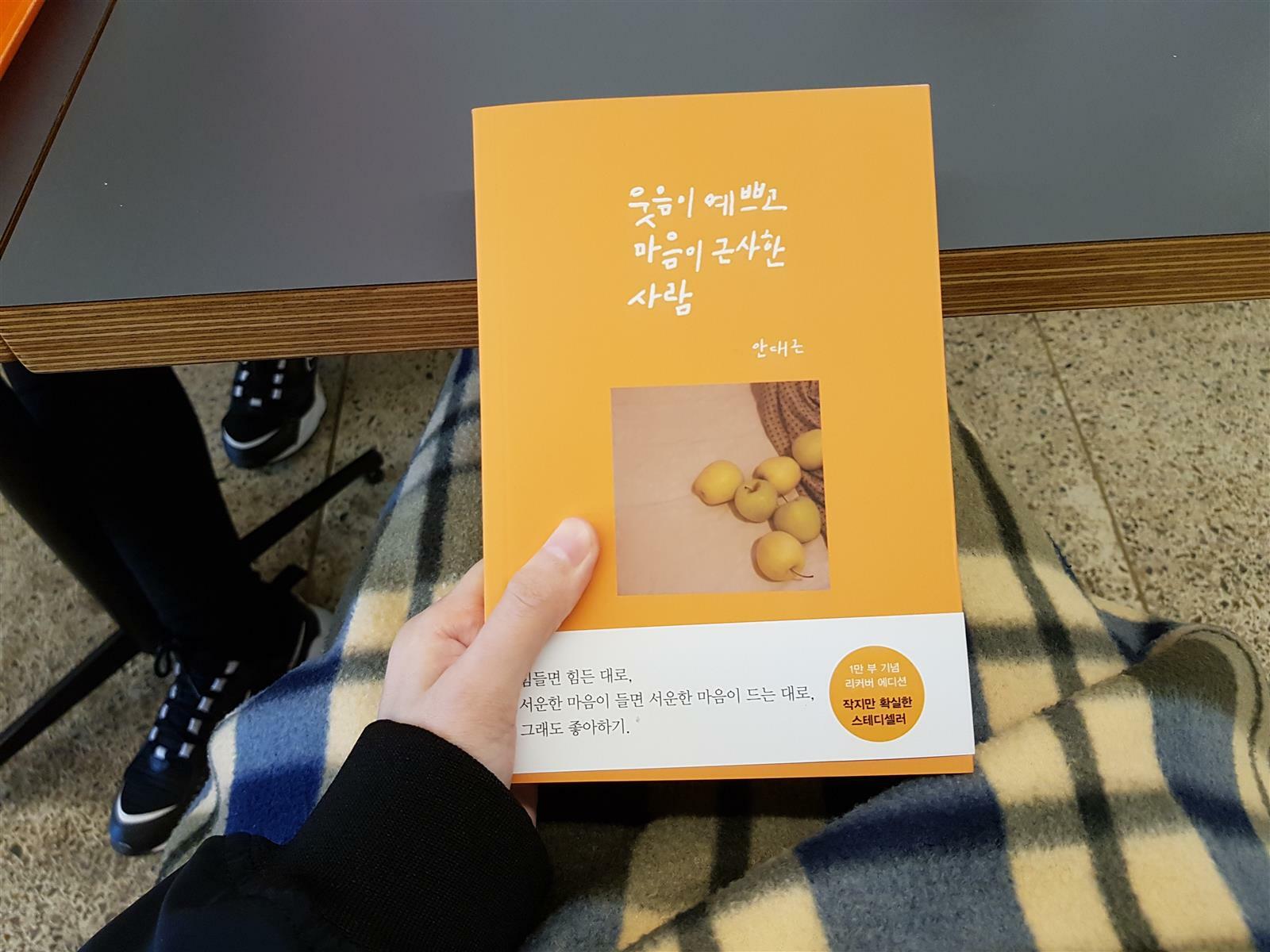

<웃예마근>이 1주년을 맞아 노란색 표지로 돌아왔다. 처음 초록색 표지였을 때 읽고 썼던 리뷰를 보니 작년의 나는 '타인의 시선'에 마음이 쓰였나 보다. 남들의 인정을 받고 싶기도, 그 굴레에서 벗어나고 싶기도, 불편함을 티 내면 알아봐 주길 바라는 마음이 보였다. 다시 읽은 올해의 나는 '나 자체'에 관심이 많은가 보다. 어떤 사람이 되고 싶은지, 지금의 상태에서 유지하고 싶은 것과 빼고 싶은 것을 구분한다. 애써서 될 것과 아닌 것에 감을 잡게 됐달까?

나는 당신이 당신보다 더 힘든 사람의 수를 세느라 시간을 보내지 않았으면 좋겠다.

당신보다 더 행복한 사람의 수를 세느라 조금의 시간도 쓰지 않았으면 좋겠어.

사는 건 오디션이 아니니까. 힘들면 울고 행복하면 웃어야지.

지지도 말고 이기지도 말아야지. (p. 35)

되지 말아야겠다고 생각했던 어른의 이미지는 생각보다 어렵다. 그가 아픈 친구에게 병문안을 가서 '더 아픈 사람들이 많으니 힘내'라고 말한 것에 자책한 것처럼 우린 쉽게 들었던 말을 그대로 내뱉으며 비슷해지고 있었다. 쉽다고 생각했던 일들이 어려워졌고, 알다가도 모를 일이 생겼다. 어쩌면 사람은 태초부터 가진 불안을 잠재우고자 명확한 반을 찾는 것일지도 모른다.

기분이 우울할 때는 눈을 감고 누군가를 떠올려보자. 아무 이유 없이 그냥 좋은 사람. 얼마 지나지 않아 생각나는 그런 사람이 있을거야. 그러니까 걱정하지 말자. 내가 애쓰지 않아도 노력하지 않아도 나도 누군가에게는 아무 이유없이 그냥 좋은 사람.

지금 내 곁에 있는 것들이 말해줬다. 애쓰지 말라고 했다. 노력하지 않아도 떠나지 않는다고.

있는 그대로의 나를 여전히 믿고, 여전히 좋아한다고.

애초에 '제대로'란 명확한 이미지도 없으면서 우린 쉽게 그 허상에 사로잡힌다. 그곳에서 불안이 시작됨에도 불구하고. 작가님이 쏟아낸 말들에는 불안이란 자화상이 그려져 있다. 불안하니까 드는 생각은 별로 좋지 않다고 느끼지만 아이러니하게 때론 갑자기 밝아진 하늘에도 감동하는 사람으로 만든다. 애쓰지 않아도 손을 뻗게 되는 것들에 '아무 이유 없이' 다가가고 싶다. 인생이란 드넓은 울타리를 생각하기보단 발밑에 작은 꽃망울을 지켜보는 일도 좋은 일이니까.

나도 그래야 하는 것이다. 타인에게 무작정 쏟아내야 한다는 말이 아니라, 제대로 울어야 한다는 말. 제대로 울지 못하고 적당히 강한 사람이 되었으니까 나는 지금 아무것도 못하고 있는 게 아닐까. 요즘엔 말이다. 슬픔도 슬픔까지 가기 전에 알아서 잦아든다. 제대로 슬픔이 되지 못한 슬픔들이 들어차 마음에 쌓이다 보면 나는 나한테 많이 잘못하고 있는 것 같은 생각이 든다. (p. 133)

어느 순간부터 나는 우는 것을 창피하게 여기기 시작했다. 눈물이 보일라 치면 불을 다 끈 방 안에 들어가 이불을 뒤집어 쓰고 소리가 새어나갈까 속으로 흐느껴 울었다. 감정을 보이는 건 건강한 일데 힘들고 지치면 모두 나만 유난인 감정 같아서 더욱 숨어서 울었다. 제대로 웃고 울어야 한다는 말은 나를 위해 해야 하는 일이었다. 단순한 표현, 그건 가장 예쁜 마음 사용법이다.