-

-

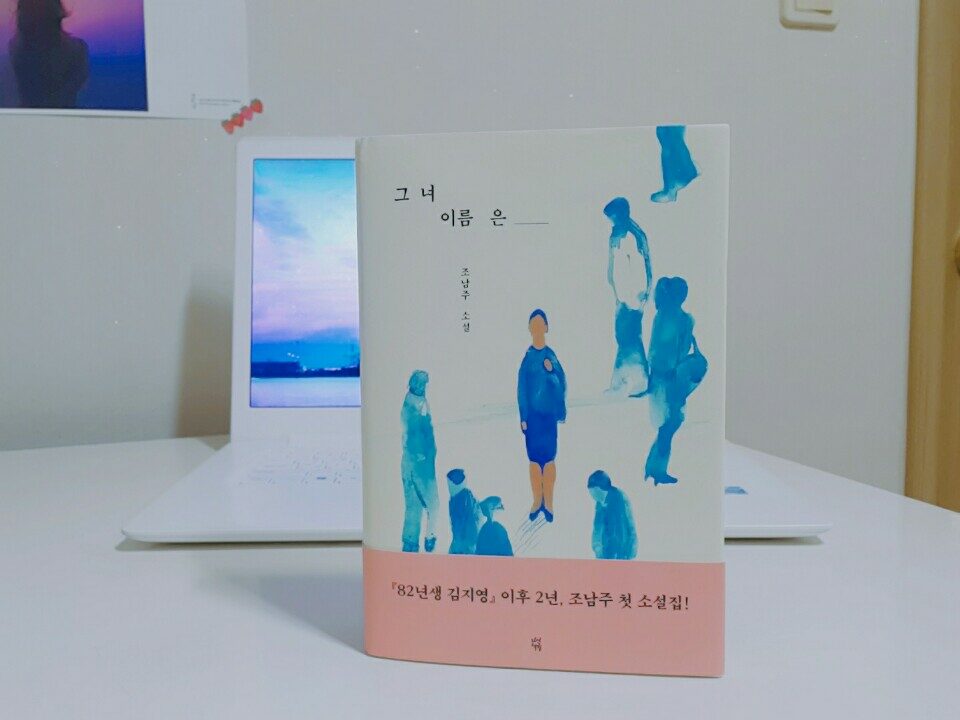

그녀 이름은

조남주 지음 / 다산책방 / 2018년 5월

평점 :

절판

아홉 살 어린아이부터 예순아홉 할머니까지 육십여 명의 여성들이 들려준 이야기는 28편의 소설로 재탄생되었다. 소설이라 말하지만 현실과 구분이 없을 정도로 우린 소설 같은 상황을 매번 마주하고 있다. 얼마 전, 흔한 일이 더 이상 흔해지면 안 된다며 여성들은 거리에 나섰다. 미투 운동은 확산되며 이젠 참지 않겠다는 목소리들이 곳곳에서 터져 나오고 있다. 이렇게 되기까지 여자는 어떻게 살아왔을까?

가장 가까운 여자의 모습은 엄마다. 누군가의 딸로, 결혼해서는 누군가의 아내와 며느리로, 아이가 태어나서는 엄마로, 손자 손녀가 태어나면 할머니로 살아가는 우리의 엄마들. '누군가'란 타이틀이 앞에 붙어야만 그들이 존재할 수 있을까? '엄마도 여자'란 말을 자주 말하면서도 사실 우린 엄마를 엄마로만 인식하고 받아들이려 한다. 사소한 집안일부터 나를 태어나게 했단 이유만으로 이미 불평불만의 대상이 돼버린 그녀가 '82년생 김지영'이다.

그래서 소설 속 주인공들은 결혼해, 좋은 일이 더 많아. 그런데 결혼해도 누구의 아내, 누구의 며느리, 누구의 엄마가 되려고 하지 말고 너로 살아 (p. 90)라고. 엄마는 늘 저주처럼 말하지. 나중에 꼭 너 같은 딸 낳아서 키워보라고. 근데 엄마 그거 알아? 나는 나 같은 딸로 태어난 게 아니라 나 같은 딸로 키워진 거야. 엄마에 의해서. (p. 51) 라고. 근데 진명 아빠, 나 사실 좀 억울하고 답답하고 힘들고 그래. 울 아버지 딸, 당신 아내, 애들 엄마, 그리고 다시 수빈이 할머니가 됐어. 내 인생은 어디에 있을까. (p. 201) 라고 말한다.

엄마란 그녀가 이런 모습을 보여준다면 사회 초년생의 그녀들은 생존을 위협받는다. 여자 혼자 자취하면, 어두운 밤거리를 지나면 위험하다는 말은 사실이다. 고성능의 방범장치나 쾌적한 주거환경을 갖추려면 돈이 필요하다. 하지만 요즘 청춘들은 취업난에 시달리며 비정규직, 인턴 등의 고용불안에 시달리며 누울 방 한 칸 구하는 것도 힘들다. 그런 여자의 집에 낯선 남자가 들어오려다 들킨다. 회사에서 성추행을 당하자 고발한다. 하지만 법원의 판결까지 온갖 비난과 협박을 들으며 몇 년의 긴 싸움을 해야 한다. 처벌은 솜방망이다. 늘 조심해야 하고 경계해야 내가 살 수 있는 현실은 소설과 같다.

여자가 여자 아이돌을 좋아한다고, 여자가 여자를 사랑한다고 별난 사람 취급을 받는다. 부당하게 해고당한 비정규직들이 시위를 한다. 권리를 행사하기 위해 촛불을 들고 거리에 나선 학생이 있다. 사드를 막기 위해 시위를 하는 할머니가 있다. 이는 불과 얼마 전, TV에서 뉴스에서 SNS에서 보던 일이다.

많은 발전을 이루었다지만 여전히 부당함은 사회 곳곳에 존재한다. 참는 게 능사란 말은 옛말이 된지 오래다. 이제 정의는 나를 위해 투쟁해서 쟁취해야 하는 것으로, 그렇게 해야만 얻을 수 있는 것으로 변화하고 있다. 분명 과거와 현재는 달라졌지만 나아져야 한다. 그렇기 때문에 안주해서는 안된다.

이 책에는 쓰러져가는 사람들의 아우성이 담겨있다. 다수결의 원칙이 중요시되는 민주주의 사회에서 소수의 의견은 무시되고 있음을 보여준다. 소수이기 때문에 목소리를 낸다. 더욱 크고, 활발하게, 적극적으로 해야 다수가 듣고 눈길이라도 주기

때문이다. 『82년생 김지영』 이 여성 인권에 대해 신호탄을 쏘아 올린 것처럼 어떤 책이, 음악이, 댓글이, 사람이 관심을 촉구할 수 있을지 지금은 모른다.

모르면서 당하는 것과 알면서 당하는 것은 차이가 있다. 우린 모르면서 당하는 쪽이어서는 안된다. 육십여 명의 그녀들처럼 이름은 모를지라도 그들 자신이 존재하고 있음은 알려야만 흔한 일이 별일이 될 수 있다. 지금 우린 그런 세상에 살고 있다.