-

-

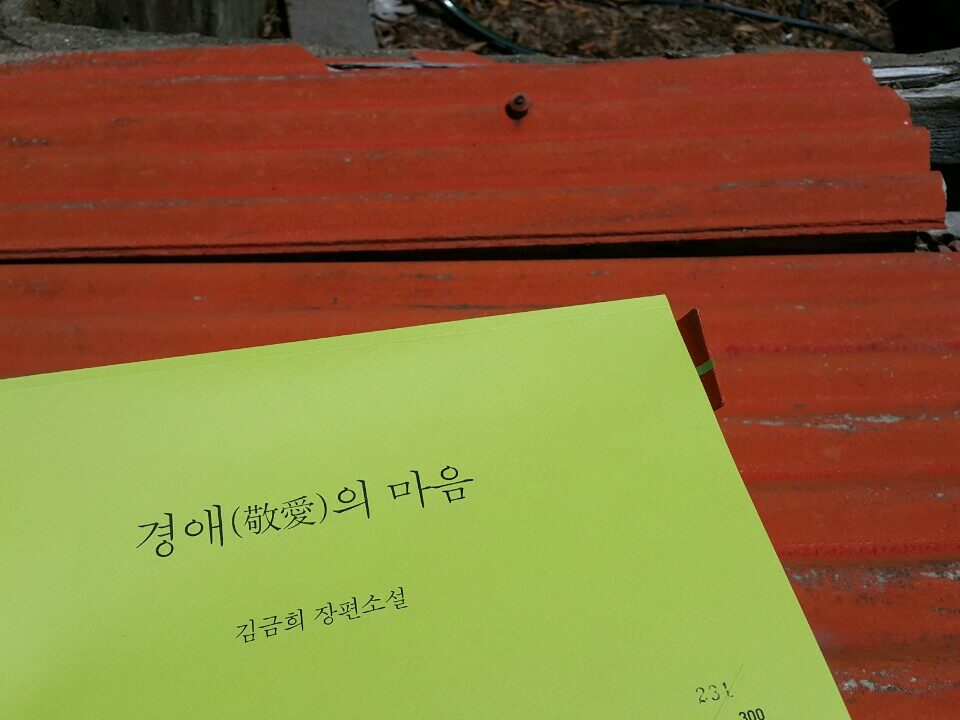

경애의 마음

김금희 지음 / 창비 / 2018년 6월

평점 :

품절

마음을 폐기하지 마세요.

마음은 그렇게 어느 부분을 버릴 수 있는 게 아니더라고요.

우리는 조금 부스러지기는 했지만 파괴되지 않았습니다.

다들 파괴된 마음을 하나씩은 안고 산다. 그게 이별이 될 수도, 사랑이 될 수도, 자기 자신이 될 수도 있다. 마음은 쉽게 으스러지는 반면 회복은 더디게 이루어진다. 「경애의 마음」은 회복이 더딘 사람들의 이야기다. 상처받은 사람들은 어느 누구에게도 위로받지 못하고 결국 자신을 지키기 위한 차선책으로 별종이 된다.

경애는 호프집 화재사건으로 인해 소중했던 친구들을 한꺼번에 잃는다. 그녀의 잘못이 아니었음에도 불구하고 그 장소에서 혼자 살아남았단 죄책감은 꼬리처럼 붙어 다닌다. 상수 역시 그 화재사건으로 자신을 이해해주었던 친구를 잃었다. 더불어 그의 상처는 폭력을 행사해 감옥에 간 형, 아빠에게 버림받은 엄마, 체면만 중시하는 아빠로 인해 깊어진다. 이별을 통해 성숙해지기보단 자신을 지키기 위해 방어적이 된 두 사람은 같은 회사에서 상사와 부하직원으로 만나게 된다.

경애는 자신의 권리를 지키기 위해 파업에 동참한 이력이 있다. 하지만 성희롱 사건으로 파업이 무너지고 경애는 다시 회사로 돌아간다. 하지만 파업에 가담했던 그녀를 직원들이 곱게 봐줄 리 없었다. 온갖 핍박에도 그녀가 회사를 계속 다닌 이유는 "살기 위해서"였다. 파업을 함께했던 동료들이 그녀를 배신자로 보더라도 생계를 이어나갈 밥줄은 이 회사 밖에 없었으니까. 반면, 상수는 아버지의 인맥으로 간신히 연명 중인 낙하산 직원이다. 상수가 그 사실을 부인해도 실적이 형편없는 그를 자르지 못한다.

그들이 속한 조직에서 실패자로 낙인찍힌 둘은 한 팀이 되지만 동상이몽이다. 팀이어도 경애는 '일'이외로 상수에게 관심을 보이지도, 상사라고 잘 보이려 하지도 않았다. 이렇게 다른 둘이지만 '호프집 화재사건'으로 둘의 교집합이 형성된다. 그들의 친구인 '은총'은 그들이 이별해 슬퍼하던 폐기되지 못한 마음이기 때문이다.

경애는 비행과 불량, 노는 애들이라는 말을 곱씹어 보다가 맥주를 마셨다는 이유만으로, 죽은 57명의 아이들이 왜 추모의 대상에서 제외되어야 하는가 생각했다. 그런 이유가 어떤 존재들의 죽음을 완전히 덮어버릴 정도로 대단한가. 그런 이유가 어떻게 죽음을 덮고 그것이 지니는 슬픔을 하찮은 것으로 만들 수 있는가. (p. 68)

단지 학생이 술을 마셨단 이유만으로 학생들의 죽음이 정당화되지 못했다. 이 황당한 사건으로 여전히 고통받는 생존자(경애)와 부모, 친구(상수)는 엄연히 존재하는데도, 탈출할 방법조차 없는 닫힌 곳에서 울부짖던 학생들의 목소리가 있는데도. 대중이 세운 황당한 기준으로 2차 피해가 발생했다. 경애와 함께 파업을 했던 사람들도 함께 연대를 외치며 끈끈했던 그 시간은 순식간에 잊은 채 그녀를 비난했다. 우리가 보고 있는 시선이 어디인지에 따라 결과의 방향이 극명히 달라졌다.

상수는 사회에서 인정받지 못함을 '언니는 죄가 없다'란 SNS 페이지에서 풀고 있었다. 자신을 여자로 위장하여 이뤄지는 일이었지만 그는 사연자들에게 진심으로 각종 조언과 충고를 건넨다. 하지만 그의 세계는 해킹으로 인해 사연자들의 정보가 새어나가면서 문을 닫게 된다. 그가 아무리 진심이었다 해도 사람들은 그를 옹호해주지 않는다.

둘이 은총에 대해 이야기를 나눠도, 경애가 다시 자신의 권리를 위해 1인 시위를 해도, 상수가 페이지 주인 자리를 내려놓아도 그들 주변의 세상은 별다를 것 없이 흘러간다. 어쩔 수 없이 그들이 떠안아야 하는 각종 이야기들, 그것은 계속 반복되지만 서로가 인식하고 있기에 둘은 매일을 견딜 수 있을 것이다. 이건 서로가 서로를 채 인식하지 못했지만 돌아보니 어디엔가 분명히 있었던 어떤 마음에 관한 이야기였다. (p. 345)

산다는 건 무엇일지 생각해보게 한다. 우리는 어떻게든 상처를 치유하고자 하지만 결코 지워낼 수 없다. 폐기할 수 없는 그 마음은 스스로 위로와 위안을 주어야 한다고, 계속해서 살아갈 것이라고 묵묵히 건네는 메시지일 거다. 이 책을 읽으며 마음 한구석이 시리다면 경애와 상수처럼 우린 아직 파괴되지 않은 사람들일테니까.

그것은 시월의 어느 깊은 가을 날 우리가 떠안을 수 밖에 없었던 누군가 와의 이별에 관한 회상이었지만 그래도 그밤 내내 여러번 반복된 이야기는 오래전 겨울, 미안해, 내가 좀 늦을 것 같아 눈을 먼저 보낼게, 라는 경애의 목소리를 반복해서 들으며 같이 울었던 자기 자신의 관한 이야기. 서로가 서로를 채 인식하지 못했지만 돌아보니 어디엔가 분명히 있었던 어떤 마음에 관한 이야기였다.