-

-

알고 있다는 착각

질리언 테트 지음, 문희경 옮김 / 어크로스 / 2022년 8월

평점 :

인간은 사고를 통해서 발명도 하고 발견도 함으로써 세상을 변화시켜왔다. 지금 역시도 세상은 변하는 중이다. 이 도서는 인문학보다는 인류학의 색채가 더 짙을 수가 있다. 인류학은 세상의 구석구석을 돌아보며 이면에 감춰진 무언가를 포착하고 다른 사람들을 공감하고 문제를 새롭게 통찰하는 학문이다. <총,균,쇠> 책과 비슷한 레파토리일 수도 있다. 우선 이 책의 저자는 질리언 테트(Gillian Tett) 파이낸셜 타임즈라는 유명 경제지의 편집국장이시다. 그런데 인류학 박사다. 경제지에서 일하고 있음에도 불구하고. 그리고 타지키스탄의 결혼 의식으로 박사학위를 받으셨다. 인류학의 또 다른 단어는 통찰력이다. 세상을 좀 더 정확하게 읽기위해서다. 무엇이 옳고 그르고 우월하고 뒤처지느냐? 그런 것을 뛰어넘는 것이 인류학적인 사고방식이다. 다양성을 인정하고 가치를 이해하는 것. 그렇게 하기 위해서는 경청도 할 줄 알아야하고, 공감능력을 키워야한다. 그러면서 우리 자신의 가려진 포인트를 포착해낼 수도 있는 것이다.

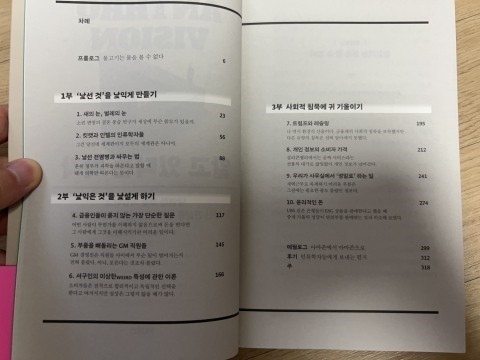

목차를 알면 이 책의 내용과 컨셉 그리고 흐름을 한 눈에 파악할 수 있다.

1부 ‘낯선 것’을 낯익게 만들기 / 2부 ‘낯익은 것’을 낯설게 하기 / 3부 사회적 침묵에 귀 기울이기

총 3부로 구성된다. 낯선 것과 낯 익은 것. 둘 다 익숙한 것일 수도 있겠지만, 한 쪽으로 치우치는 것을 경계하는 듯한 느낌을 많이 받았다.

질병. 물론 경계해야하고 치료하는데 다뤄야하는 것이다. 위험에 대한 인식은 사회적 과정이기에 문화마다 성향이 다를 수도 있다. 생물학적인 관점, 사회적인 관점. 둘 다 엄연히 다르기에, 또 자연스럽게 편견이 생길 수도 있다는 점이다. 우리는 모르기 때문에 세상을 이해하지 못하는 것이 아니라 오히려 알고 있다는 착각으로 인해 세상을 이해하지 않는 것이 아닌가 하는 것이 저자의 핵심 주장입니다. 안다는 것을 100% 다 안다고 우리가 자만하는 것은 아닐까? 착각에서 우리가 스스로 벗어나야 세상이 좀 더 아름답고 살만한 곳이구나라는 것을 알게되지않을까? 그러다보면 또 해상도 높은 해법을 찾을 수도 있다는 희망을 저자는 주장한다. 서로가 어떤 것을 대체하는 것이 아니라, 부족한 점을 매꿀 수 있는 보완재의 역할을 하기를 희망하는 것이다. 인간과 사회의 복잡성을 이해하는데 인류학이 이렇게 활용도가 높다는 것을 다시금 깨닫게된다. 솔직히 인문학에 관심이 있었고, 인류학에는 소홀했었는데, 이제서야 이것의 가치를 알게 되어서 기쁘게 생각한다.

출판사의 지원으로 작성되었습니다.