-

-

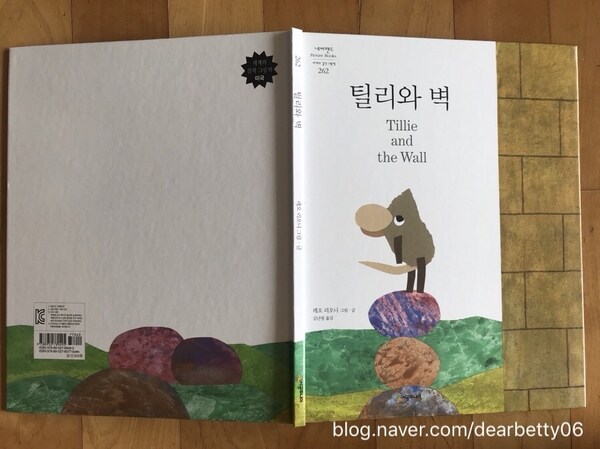

틸리와 벽 ㅣ 네버랜드 Picture Books 세계의 걸작 그림책 262

레오 리오니 지음, 김난령 옮김 / 시공주니어 / 2019년 6월

평점 :

처음 만난 레오 리오니의 작품은 아주 오래전 <파랑이와 노랑이>

이렇게도 그림책이 될 수 있다니, 그림책에 대한 기존의 내 생각을 통째로 바꿔 버렸다.

레오 리오니하면 빼놓을 수 없는 나의 인생 그림책 <프레드릭>

어릴 때부터 숱하게 들어온 개미와 베짱이 이야기의 교훈에 갇혀 있던 나에게 신선한 울림을 주었다.

아이에게 설레는 마음으로 읽어 주었는데, 무척이나 좋아해서 얼마나 기뻤는지......

아이의 영어 이름을 정할 때 우리 둘 다 고민 없이 너무나 당연히 Frederick!

그리고 오래간만에 만난 또 다른 생쥐, 틸리.

표지를 보자마자

"프레드릭이네!"하며 달려오는 아이^^;

첫 장을 읽어주면서, "누가 틸리일 것 같아?"하고 물으니

앞장, 뒷장으로 왔다 갔다 열심히 비교하더니만

내 생각과 같은 생쥐를 지목했다.

왜냐고 물었더니 생쥐의 눈동자가 벽을 쳐다보는 것 같다고^^

"엄마, 벽을 오를수록 왜 더 높아 보이는지 알아?"

"글쎄……."

"구름에 가려서 잘 안 보였는데, 구름 위로 올라가면 더 높은 벽이 보이기 때문이야."

"그렇구나."

나 역시 살아오면서 벽이 거기까진 줄 알았는데, 기를 쓰고 오르면 더 높은 벽과 마주하게 되어 좌절했던 순간들이 있었지.

난 기어올라 가 보고, 구멍을 뚫어 보려고 하고, 걷고 또 걸어가 보는 틸리 같은 사람일까?

아니면 눈곱만큼도 관심 없이 자기 할 일만 하는 다른 생쥐일까?

우리에게 '벽'은 어떤 의미인가?

인생을 살다 보면 마주하게 되는 여러 벽을

서로 다름을 구분하고, 오고 가지 못하게 가로막는 장애물이 아니라

틸리처럼 벽 너머 저편, 미지의 세계를 궁금해하고 꿈꾸는,

혹은 답답한 벽이 아니라 힘들 땐 기댈 수 있는 그런 벽으로 여기게 되길 바란다.

틸리가 벽 근처에서 벌레 한 마리가 검은 흙을 뚫고 굴을 파고 있는 것을 보는 장면에서

아이는 생쥐 꼬리라 여겼는지, 벌레가 아니라 생쥐란다^^;

특별한 돌멩이를 콕 집어 언급한 까닭인지

아이는 앞부분 틸리의 상상 나래 속 장면에서 색이 비슷한 돌멩이를 찾아본다.

그러고 보니 프레드릭이 모으던 색깔 같기도 하네^^

이방인을 기쁜 마음으로 반겨 주는 벽 반대편 생쥐들.

성대한 환영 파티를 열어 주는 것도 모자라,

틸리를 특별한 돌멩이 위로 올라가게 하고, 그의 용기와 노력에 존경을 표하더니

벽 이쪽저쪽을 자유롭게 오간다.

하지만 지금 우리가 사는 세상은 어떠한가. 아니 나부터도 어떠했는지 되돌아보게 된다.

전반부에는 틸리의 생각과 행동을 중심으로 이야기가 전개된다.

그러나 아름답고 환상적인 세상이 있을 것만 같아 각고의 노력 끝에 벽 반대쪽에 도착,

자신과 비슷한 평범한 생쥐들을 발견하고 나서는 틸리의 생각과 느낌은 별다른 언급 없이

다른 생쥐들의 생각과 행동 중심으로만 전개되고 마무리되는 부분에 대해서도 생각해 봤다.

틸리에게 감정이입한 독자들에게 여지를 준 것일 거다.

나 자신이 틸리가 되어 스스로 느끼고 깨닫게끔 말이다.

<틸리와 벽>은 아이와 함께 읽다 보면 이야깃거리, 생각거리가 마구 샘솟는다.

읽는 이에 따라 그 느낌의 깊이가 다를, 특별한 그림책이다.