-

-

아내를 닮은 도시 - 류블랴나 ㅣ 걸어본다 4

강병융 지음 / 난다 / 2015년 5월

평점 :

TO.

오랜 만이지?

편지도, 소식도...

너에게 편지를 쓰는 것이 나의 전부였던 시절이 있었는데......

벌써 20년이나 지났구나.

웬일로 편지를 썼을까 싶지?

이 책을 읽는데 문득 편지가 쓰고 싶어졌어. 그리고 당연히 너가 생각났지. 보고 싶다.

『아내를 닮은 도시』

아내를 닮은 도시가 어디냐고? 슬로베니아의 ‘루블랴나’야. 이 책을 읽기 전에는 전혀 몰랐던 곳이야. 루블랴나는 슬로베니아의 수도인데 인구수가 30만이라니 우리나라의 춘천 정도 될까?

그런데 왜 아내를 닮았냐고? 류블랴나가 작가의 아내처럼 조용하고 깨끗하고 친절한 곳이래. 작가는 아내 바보야. 근데 아내 이야기를 읽어보면 그럴 수밖에 없을 것 같어. 작가가 들려주는 아내 이야기 중에 하나.

작가의 딸은 류블랴나에서 정식으로 학교를 다니기 전에 여름학교를 먼저 다녔는데 거기에서 ‘라리사’라는 슬로베니아 친구를 만났어. 둘은 말보다 마음이 먼저 통했는지 금새 절친이 되었대. 작가와 작가의 아내는 한시름 놓았겠지. 라리사에게도 고맙고.

작가의 아내는 고마움을 전하기 위해 라리사의 부모님에게 영문 편지를 썼대. 라리사는 그 편지를 부모님에게 보이지 않고 혼자만 고이 간직했나봐. 뒤늦게 그 편지를 읽은 라리사의 부모가 답장을 보내고, 두 가족은 친구가 되고 자주 왕래하게 되었어.

어느 날 라리사네에 갔던 작가의 가족은 부엌 냉장고에서 흰 종이 한 장을 발견했어. 몇 달 전 작가의 아내가 썼던 그 편지였어. 라리사의 엄마는 그 편지만 읽으면 마음이 따뜻해진대. 그래서 냉장고에 붙여두고 수도 없이 읽고 읽고, 또 읽는다고 해.

마음이 따뜻해지고 사람이 좋아지는 이야기야. 아마도 진심을 느꼈을 거야. 작가의 아내가 쓴 편지가 궁금해.

너에게 썼던 편지 중에 두고두고 읽고 싶은 편지가 있었을까?

루블라냐 중심지에서 루블랴냐 강을 건너면 루블랴냐 성이 있어. 루블랴냐 강에는 다리가 여러 개 있는데, 다리와 다리 사이가 멀지 않은 가봐. 그러면 걸어서 다리투어가 가능하지 않을까? 해질녘 강변 투어까지도.

해마다 여름이면 성에서 ‘별빛 아래 영화’라는 이름의 상영회가 열린대. ‘별빛 아래 영화’라는 이름, 여름과 잘 어울리지? 작가는 이 성에서 ‘비포 미드나잇’을 봤나봐. 여름과 별빛 그리고 비포 미드나잇, 참 잘 어울린다.

너랑 마지막으로 본 영화가 ‘건축학 개론’이었지?

루블랴냐 성에서 루블라냐 시를 보면, 집도, 건물도, 산도 다 고만고만할 거 같어. 삐죽삐죽 튀어 나온 고층 건물 없이, 다들 그렇게 고만고만하게 평화로울 것 같은 곳.

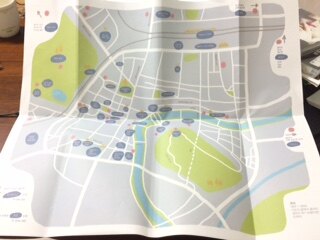

지도를 보면 루블랴나에서는 걸어서 공원도 갈 수 있고, 박물관도 갈 수 있고, 기차역, 공동묘지까지도 걸어서 갈 수 있을 것 같아. 버스나 자가용을 이용하지 않고 걸으면서 살 수 있는 곳? 옛날 사람들처럼 말이야.

나는 그렇게 살고 싶어. 자가발전으로 고만고만하게 평화롭게.

슬로베니아에서는 이웃을 만나면 먼저 인사를 하고 안부를 묻는 것이 일상적 예의래. 엘리베이터 안에, 산책길에, 놀이터에 그 일상적인 ‘안녕’들이 말풍선처럼 떠 있는 걸 상상해봐. 기왕이면 빵빵빵 터지는 것까지.

‘안녕’이라는 인사에 인색한 나, 오늘부터 ‘안녕’을 입에 달고 살고 싶어. 할 수 있을까?

너라면 할 수 있을텐데......

그렇게 할 수 있는 너를, 다른 사람들은 다 아는데 나는 몰랐어. 많이 서운했을거야.

.

.

.

.

.

.

‘류블랴나’ 어때?

오랜만에 너에게 편지를 써서 좋다.

끝인사는 작가의 말로 대신할게. 너가 잘 골랐다고 할 거 같아.

‘삶도 사랑도 너무 무겁게 생각하면 버거워지는 법이니. 깃털처럼 가볍게, 그렇게 가볍게 하늘을 날 수 있을 만큼 행복하게 살테다’