-

-

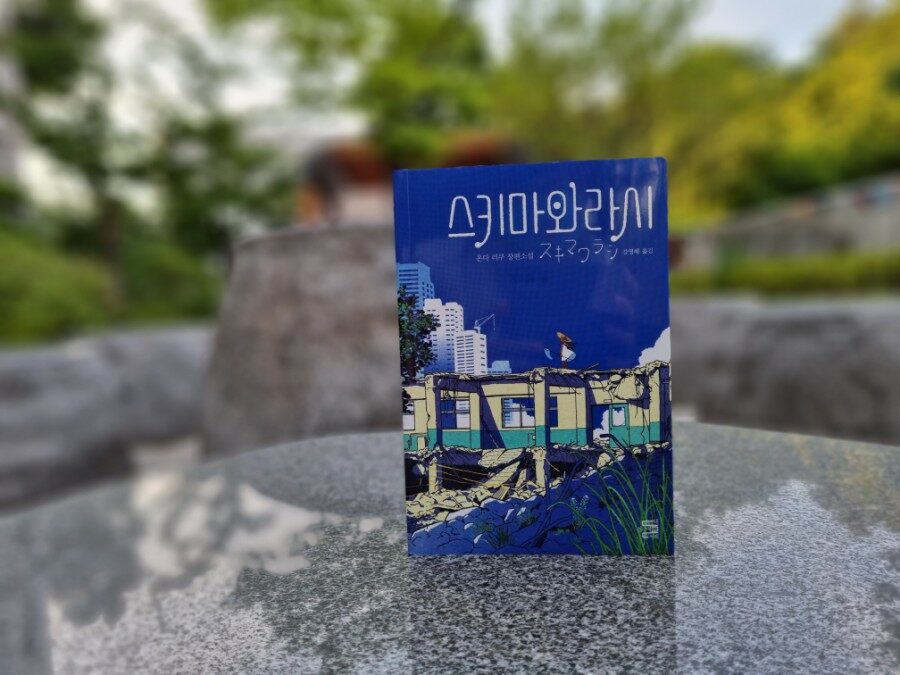

스키마와라시

온다 리쿠 지음, 강영혜 옮김 / 내친구의서재 / 2021년 7월

평점 :

스키마와라시

온다리쿠 장편소설 | 내친구의 서재

스탬프 수첩에 공백이 있으면 어떻게든 메우고 싶어져. 그것도 마찬가지야.

그 공백은 존재의 공백이야. 자신이 그곳에 없었다는 공백이 무서운 거야.

그러니 네가 말하는 '느슨함'이 부러운 이유는 그 공백이 무섭지 않은 점,

공백을 개의치 않는 점이야. 형 다로의 말 262 페이지 중

앞서 내가 인용한 말이 이 소설 전체를 관통하는 하나의 이정표가 아닐까한다. 온다 리쿠의 스키마와라시는 그녀가 말한 취향의 집대성을 어느 정도 이해한 듯한 느낌이다. 작품 곳곳에 소설가의 취향이 묻어나온다. 낯선 폐허라든지, 치즈케이크에 대한 것, 카페에 대한 것, 문고리, 여행 스탬프.... 등 등

곧 무너질 건물에 나타나는 스키마와라시... 이 말은 형인 다로가 자시키와라시(좌부동자) (집안의 성쇄를 담당한다는 수호신 )에 착안해 지어낸 말이다. 여기 저기 다닌다는 뜻에서 집안에 붙어있는 자시키와라시와는 다른 존재의 의미로 말이다.

스키마와라시는 한 소녀로 세갈래로 딴 머리에 하얀 드레스를 입고 밀짚 모자를 쓰고, 하늘색 도란을 옆에 차고 있다. 그리고 손에는 잠자리채를 들고 말이다. 그 도란 안에 무엇이 있을까 몹시도 궁금했는데, 소설 말미에 등장하는 그것들이 너무 귀여워서 웃음이 지어졌다.

산타는 항상 궁금해한다. 왜 자기 이름이 흩여질 산에 많을 다인지... 형인 다로는 이해가 가지만 막내인 자신을 이름을 산타로 하는 건 항상 의문이 남는다. 형과 자기 사이에 꼭 누군가가 존재하는 느낌이다. 그 공백이 산타에게는 남아있다. 형에게도 역시... 그 둘은 그 공백을 찾기로 한다. 이름 사이에 뻥 뜷린 그 무엇을 찾기 위해 형제는 곧 철거될 건물이 있으면 언제든지 달려간다. 그리고 타일에서 발견한 돌아가신 엄마, 아빠의 환영으로 타일 찾기에 몰입하는 형제... 과연 그 타일엔 무엇이 숨겨져있을까? 예전에 한 호텔이었다가 지금은 여기 저기 흩어진 타일... 어디에서는 목욕탕 거울의 장식으로 어디에서는 식탁으로 발견되기도 한다. 꼭 산타와 같다. 산산이 흩어져, 어디에나 있는 타일이 말이다.

마지막에 나타나는 그녀... 하나코... 형제는 예전에 그녀를 본 적이 있었다. 엄마와 아빠의 장례식에서말이다. 하나코를 만남으로 그 공백이 매워진다. 내 생각엔 스키마와라시가 꼭 산타의 엄마와 같은 느낌이었다. 아니면 하나코의 엄마의 소녀 모습일지도 모르겠다.

하나코와의 만남, 스키마와라시의 만남으로 형제의 마음 속에 항상 열려있던 찬바람 불어오는 문 하나가 닫힌 느낌이다. 그 구멍... 이 메워졌다. 설사 다시 공백이 생겨도 이제 그 둘은 방법을 알 것이다. 어떻게 채워야하는지... 그것을 느슨하게 채워가는 것... 공백은 무서운 것이 아니니까 말이다. 언제든 생겨날 수 있는 것이다.

내 안의 스키마와라시는 무엇일까? 나는 무엇을 그리 채우고 싶어하는 걸까? 그냥 구멍을 무서워하지 않고 바라보는 담대한 마음을 갖고 싶다. 산타처럼... 느슨하게 채워도 괜찮다고... 나 스스로에게 말해본다.

느슨한 삶... 얼마나 편한 말인가... 따뜻한 울림이 느껴진다.

출판사 지원도서입니다.