-

-

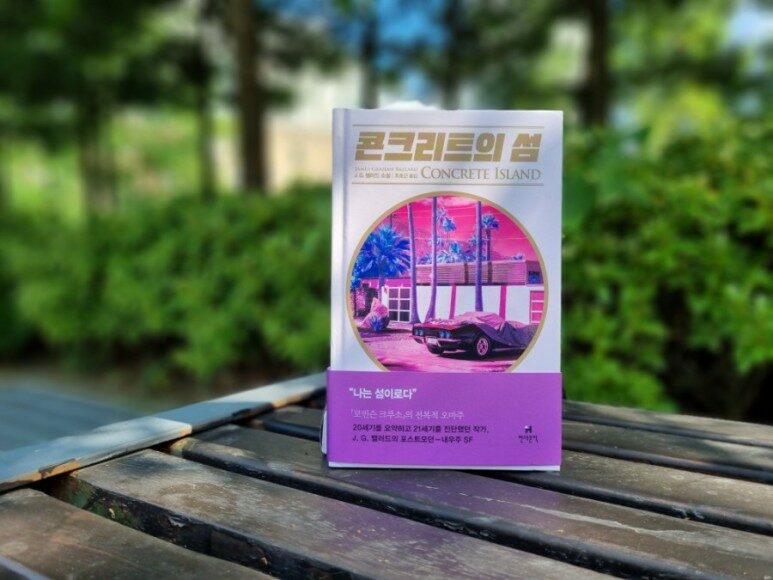

콘크리트의 섬 ㅣ JGB 걸작선

제임스 그레이엄 밸러드 지음, 조호근 옮김 / 현대문학 / 2021년 7월

평점 :

콘크리트의 섬

J. G. 밸러드 소설 | 조호근 옮김 | 현대문학

메이틀랜드는 추락하였다. 얼핏 보면 완벽한 사내다. 현명한 아내 캐서린, 의사 애인 헬렌 페이팩스, 그리고 사랑스런 아들까지 있다. 건축가로서 왠만큼 자리도 잡았다. 하지만 한 순간에, 어쩌면 예정된 사고였을지도 모르지만... 그는 떨어졌다. 교통섬... 차들이 고속으로 다니는 아래 폐차된 차들과 온갖 폐기물들이 얼기설기 쌓인 그곳으로 말이다.

처음 드는 생각은 계속 메이틀랜드가 구조 신호룰 놓친다는 생각이 들었다. 아무리 위험하다지만 도로를 가로질러 전화를 찾는다는 발상을 먼저 해놓고서 그는 포기했다. 차량이 안다닐 시각에 나와서 하면 되지 않았을까? 그리고 다니는 차들을 멈출 기회도 몇번은 있었고 말이다. 그가 육체적으로 몹시 쇠약한 상태인 걸 감안하자면 그의 의지를 의심하지 않는 것은 아니지만 아무튼 안타까웠다.

메이틀랜드가 만나게 되는 교통섬의 두 부랑자, 프록터와 제인... 그들은 어쩌면 서로 공존하면서 경찰을 피해 여기에 살게 됐는지 모른다. 프록터에게는 모자라지만 힘이 있었고, 제인에게는 젊음과 그 젊음을 이용해서 먹을 것을 얻어 올 능력이 있었으니 말이다. 여기에 이방인 메이틀랜드가 등장한다. 메이틀랜드는 초반에는 가장 약자처럼 보인다. 왠지 두 명 사이에서 이리 저리 채이는 느낌이다. 하지만 그 느낌은 오래지않아 깨진다. 메이틀랜드는 특유의 생존 본능으로 둘을 굴복시킨다. 자신이 이 섬에서 나가려면 이 둘이 필요함을 느끼기 때문이다.

가장 안타까운 인물은 프록터이다. 메이틀랜드가 글을 가르쳐주자 몹시도 좋아한 모습이 떠오른다. 처음엔 글자 자체에 대한 반감으로 메이틀랜드가 표시해 놓은 구조 신호까지 지우고 다니던 프록터가 이제는 자신의 이름을 여기저기 빼곡히 제인의 화장품을 이용해서 쓰고 또 쓴다. 그의 마지막은 너무도 안타깝다. 비록 모자란 사람이지만 생각해보니 선한 사람이었다. 본능에 충실했지만 마지막에는 메이틀랜드의 탈출을 돕기로 한 인물이다.

제인도 안타깝기는 마찬가지다. 어찌된 사연인지 이 교통섬에 들어와서 살게 됐는지 자세한 내막은 모르지만 사회에서 가장 약자인 것은 분명하다. 아직 20대 젊은 여자인데 말이다.

메이틀랜드는 제인의 말처럼 스스로 표류한 걸까? 제인이 계속 사람들을 불러준다고 해도 그는 안믿는다. 마지막에는 오히려 제인에게 자신이 이 섬에 있다는 것을 알리지 말라고 부탁까지 하면서 말이다. 메이틀랜드는 이 섬에서 과연 무엇을 깨달은 걸까? 한 섬을 자기 혼자 독차지했다는 만족감인지, 아니면 가족과 애인, 직장 그 모든 것에서 벗어난 자유로움인지 모르겠다. 하지만 그의 마음엔 언제나 이런 생각이 있다. 마음만 먹으면 이 섬에서 나갈 수 있으리라고.... 과연 그 마음이 언제 먹어지느냐하는 것이 문제지만, 아마 조만간은 아마 아닐 것이다.

출판사 지원도서입니다.