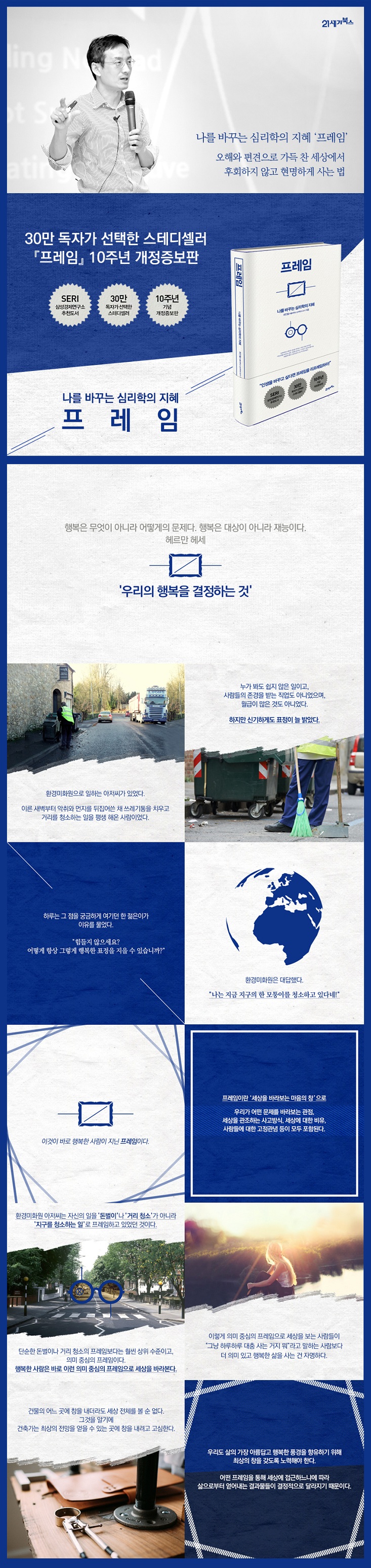

프레임은 한마디로 '세상을 바라보는 마음의 창'이다. 어떤 문제를 바라보는 관점, 세상을 향한 마인드 셋, 세상에 대한 은유, 사람들에 대한 고정관념 등이 모두 프레임의 범주에 포함되는 말이다. 프레임은 특정한 방향으로 세상을 보도록 이끄는 조력자의 역할을 하지만, 동시에 우리가 보는 세상을 제한하는 검열관의 역할도 한다.

대상에 대한 정의가 단어들로 구성되어 있기 때문에 '프레임은 정의다'라는 말은 필연적으로 '프레임은 단어다'라는 의미이기도 하다. 한 대상을 지칭할 때 어떤 단어를 사용하느냐는 단순한 어휘 선택의 문제가 아니라 그 대상에 대한 프레임을 결정하는 중요한 행위다.

인생에서는 순서가 중요하다. 젊어 고생은 사서도 한다고 한다. 젊은 시절의 고생이 인생 후반부의 경험을 더 달콤하게 만들어주기 때문이다. 젊어 고생은 사서도 한다지만, 나이 들어 고생은 사서도 한다는 말은 결코 하지 않는다. 오히려 말년 고생이 더 고통스럽다고 말한다. 젊은 시절의 좋은 경험이 프레임으로 작동하여 말년의 고통을 더 극심하게 만들기 때문이다.

만일 안 좋은 일과 좋은 일을 하나씩 경험할 수 있다면, 무엇을 먼저 경험하겠는가? 대체로 안 좋은 일을 먼저 경험하는 것이 낫다. 안 좋은 일 다음에 경험하는 좋은 일은 더 달콤하게 느껴질 뿐만 아니라, 뒤에 경험한 좋은 일이 앞에서 경험한 안 좋은 일을 긍정적으로 재해석하게 해주기 때문이다.

프레임은 다양한 형태를 지닌다. 우리의 가정, 전제, 기준, 고정관념, 은유, 단어, 질문, 경험의 순서, 맥락 등이 프레임의 대표적인 형태다. 사람들은 흔히 프레임을 마음가짐 정도로만 생각한다. 그래서 좋은 프레임을 갖추기 위해서는 좋은 마음을 가져야겠다고 결심한다. 그러나 프레임은 결심의 대상이라기보다는 설례의 대상이다.

어떤 문제에 봉착했을 때 그 해결점을 찾지 못하는 이유는 처음부터 문제의 본질이 무엇인지 제대로 프레임하지 못해서일 가능성이 높다. 프레임은 문제를 해결하는 가장 중요한 열쇠다. 작가가 작품 사진을 찍지 못하는 이유가 사진기의 성능에 있다기보다 멋진 장면을 포착하지 못하는 것과 같은 이치다.

음식의 섭취량을 결정하는 가장 단순하면서도 위력적인 요소는 바로 용기의 크기다. 음식이 담긴 그릇, 즉 한 번 먹을 때 나오는 기본 단위가 클수록 음식을 더 많이 먹게 된다. 밥그릇이 크면 밥그릇이 작을 때보다 밥을 더 많이 먹게 된다는 얘기다.

그것은 그릇의 크기가 프레임으로 작동하기 때문이다. 사람들은 기본적으로 제시되는 양이 사회적으로 바람직한 평균적인 양이라고 해석하는 경향이 있다. 그래서 그릇이 큰 경우에는 남기는 것에 죄책감을 느끼고, 그릇이 작은 경우 더 먹게 되면 너무 많이 먹는 것 아닌가하는 불안감을 경험한다. 아무도 이런 생각을 강요하지는 않는다. 다만 눈앞에 제시된 그릇의 크기가 프레임으로 작동하면서 그 양을 표준이라고 여기도록 유도하는 것이다.

지혜가 간구의 대상인 것은 분명하지만 동시에 지혜는 끊임없는 훈련의 대상이기도 하다. 지혜는 오랜 연륜을 필요로 하지만 교육을 통해서도 얻을 수 있다. 지혜가 이처럼 기다림의 대상이 아닌 적극적인 훈련의 대상이 될 수 있는 이유는, 지혜의 본질이 우리 마음의 한계를 지각하는 데 있기 때문이다.

감성지능(EQ)과 사회지능(SQ) 개념이 전통적인 지능(IQ)에 반기를 들고 등장했을 때 많은 사람들이 그토록 흥분했던 이유는, 새로 등장한 개념들이 기존의 단순한 똑똑함보다는 지혜로움을 더 중시했기 때문이다. 삶의 문제에는 단 하나의 정답만 존재하기 어렵다는 것을 잘 알기에 감성지능과 사회지능, 이 두 개념은 폭발적인 인기를 끌 수 있었다.

애매함은 삶의 법칙이지 예외가 아니다. 우리의 감각적 경험과 개개인의 지극히 사적인 판단들도 프레임의 영향력 아래 놓여 있다. 애매함으로 가득 찬 세상에 질서를 부여하고 의미를 부여하는 것이 바로 프레임이다. 함마디로 프레임은 우리에게 애매한 세상의 다리가 되어주는 것이다.

심리학자들은 자기를 가리켜 독재 정권이라고 부른다. 국민들이 읽고 말하고 보는 것까지 간섭하고 통제하는 독재 정권처럼 자기라는 것이 우리가 세상을 보는 방식을 일방적으로 결정해버리기 때문이다. 이런 자기중심성에서 벗어나는 순간 삶의 여러 면에서 놀라운 변화가 일어난다.

정신병리학자들은 주변에서 일어나는 모든 일들을 자기 자신과 관련시켜 해석하는 경향이야말로 정신 건강을 해치는 주범 중 하나라고 지적한다. 많은 심리학 연구들은 자기에 대한 지나친 생각이 남들과 자기 자신을 자주 비교하게 만들고 결국 행복을 저하시킨다는 점을 잘 보여준다.

자기 자신이 세상을 바라보는 소통의 창구가 되는 것을 막을 순 없다. 하지만 지혜는 우리에게 이런 자기중심성이 만들어내는 한계 앞에서 철저하게 겸허해질 것을 요구한다.

요즘 유행처럼 번지고 있는 트렌드 중 안타까운 하나는 바로 재테크에 대한 지나친 강조다. 물론 재테크에 대한 관심이나 지식도 필요 하지만 그에 앞서 우리의 돈 씀씀이를 결정하는 마음의 습관에 대한 공부가 더 절실하다. 재테크는 부를 가져다 주지만 마음의 습관에 대한 공부는 지혜를 가져다주기 때문이다.

경제적 합리성의 기본은 돈에 이름을 붙이지 않는 데서 출발한다. 공돈이라는 이름은 없다는 것을 기억하라. '어차피 없었던 돈' 혹은 '어차피 쓰려고 했던 돈'이라는 이름도 없다. '이 돈, 있어도 살고 없어도 산다'는 표현도 쓰지 않는 것이 좋다. 이것만 충실히 지켜도 경제적으로 지혜로운 사람이 될 수 있다.

선택과 결정을 내려야 하는 순간 반드시 던져봐야 할 질문은 "내가 내린 선택이나 결정이 절대적으로 최선의 것인가, 아니면 프레임 때문에 나도 모르게 선택되어진 것인가?"이다. 어떤 프레임으로 제시되더라도 똑같은 결정을 내릴 수 있는 능력이 경제적 지혜의 핵심이다. 자신의 선택이 지나치게 보수적이고 현상 유지적일 때, 소심한 성격을 탓하기보다는 그 선택이 어떻게 프레임되어 있는지부터 살펴보는 지혜가 필요하다.

지혜란 자신이 아는 것과 알지 못하는 것, 할 수 있는 것과 할 수 없는 것 사이의 경계를 인식하는 데에서 출발한다고 생각한다.

심리학은 우리 마음이 얼마나 많은 착각과 오류, 오만과 편견, 실수와 오해로 가득 차 있는지를 적나라하게 보여주는 동시에 이런 허점들이 프레임이라고 하는 마음의 창에 의해서 생겨남을 증명하고 있다.

건물 어느 곳에 창을 내더라도 그 창만큼의 세상을 보게 되듯이, 우리도 프레임이라는 마음의 창을 통해서 보게 되는 세상만을 볼 뿐이다. 우리는 세상을 있는 그대로 객관적으로 보고 있다고 생각하지만, 사실은 프레임을 통해서 채색되고 왜곡된 세상을 경험하고 있는 것이다. 프레임으로 인한 이러한 마음의 한계에 직면할 때 경험하게 되는 절대 겸손, 나는 이것이 지혜의 출발점이라고 생각한다.