[투명사회]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[투명사회]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

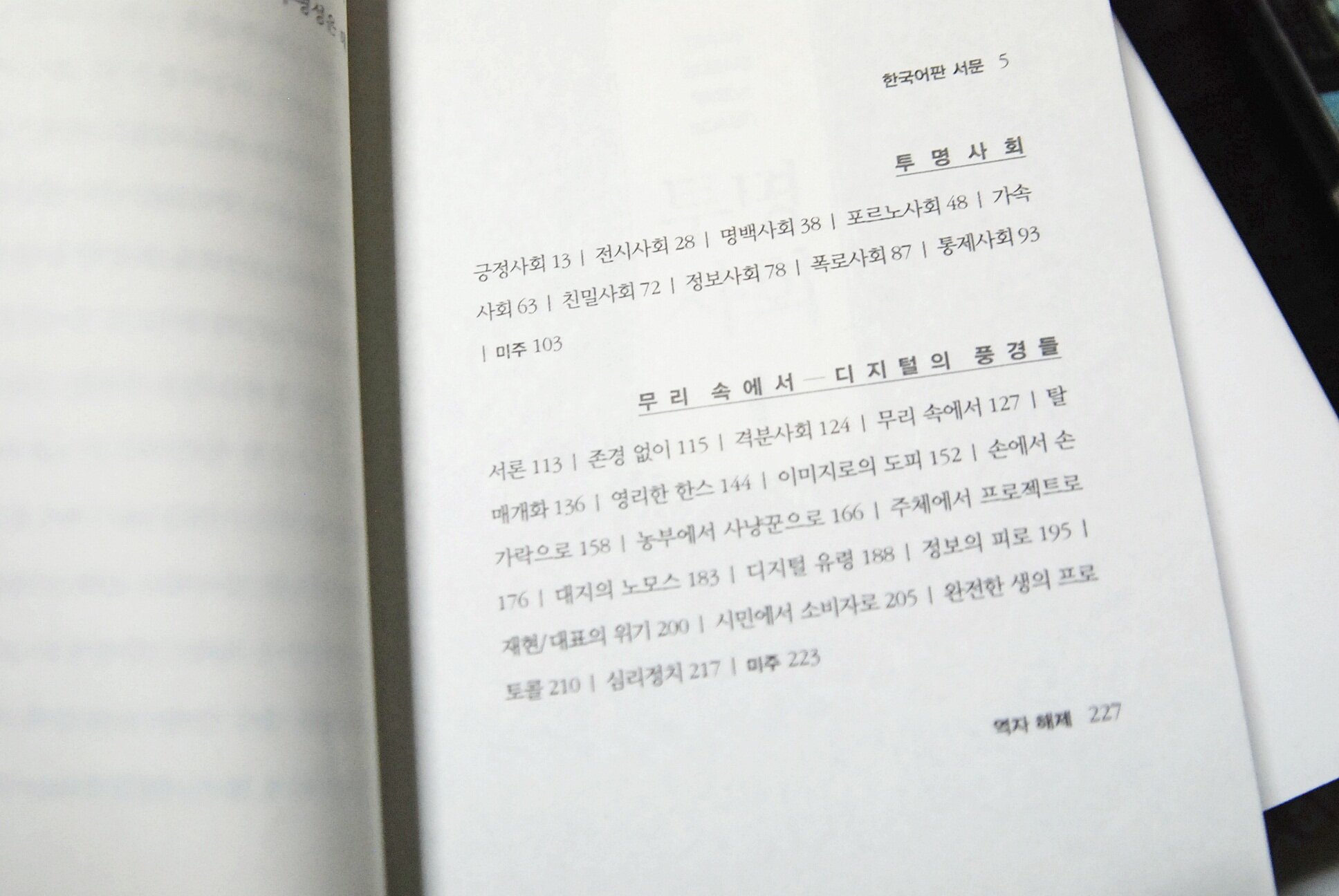

투명사회

한병철 지음, 김태환 옮김 / 문학과지성사 / 2014년 3월

평점 :

투명사회

한병철 지음 │ 김태환 옮김 │ 2014. 03 │ 문학과 지성사

디지털, 그 지독히 투명하고 사실적인 통제장치에 대해

인간은 거대한 구조 아래 놓여있다. 우리 안엔 자본주의, 세계화라는 거대한 구조에서부터 한국 사회라는 구체적 특성까지 수많은 시스템들이 내재되어 있다. 결국 이 모든 것들이 모여 '나'라는 존재가 살아가는 방식을 만들어 낸다고 볼 수 있다. '구조'가 인간 삶의 큰 부분을 결정하는 것이다. 그렇다면 우린 어떻게 해야할까? 개개인의 의식을 지배하고 있는 구조 하나하나를 어떻게 해야 살펴볼 수 있을까? 이런 고민을 한다면 우리에게 '투명사회'는 더욱 와닿게 될 것이다. 현대사회의 대표적 구조인 '디지털(Digital)'이 현대인의 삶에 어떻게 파고들었는지에 대해 저자가 낱낱이 짚어보기 때문이다.

우선 이 책이 주목하는 부분인 '투명사회'에 대해 간단히 짚어봐야 한다. 투명사회란 사회 전반의 과정에서 '투명성'을 통해 개개인이 스스로를 통제하고 자발적으로 검열하는 사회를 일컫는다. 투명사회는 특히 디지털과 긴밀한 연관이 있다. 모두가 열어볼 수 있는 정보의 무한성, 그리고 누구나 접근 가능한 블로그 및 SNS를 통해 자기자신을 '전시'하는 방식은 투명사회의 대표적 사례라 할 수 있다.

여기서 눈에 띄는 건 투명사회가 '투명성'이 가진 기존의 긍정적 의미를 철저히 부순다는 점이다. 저자는 투명성이 가진 밝은 이미지가 아닌 그 속성에 주목한다. 불투명하지 않고 완벽히 드러나는 인간 관계와 모든것이 공개되는 사회는 어찌보면 많은 이들이 꿈꾸는 이상일지 모른다. 하지만 저자는 그와는 정반대로 인간이 가진 불완전성, 불투명성이 얼마나 소중한지를 강조한다. 인간은 영원히 타자를 완전히 알 수 없다는 것, 그리고 우린 이 균열과 아쉬움을 통해 살아있는 존재가 된다고 말하는 것이다. 즉 즉흥성, 우발성과 같은 자유가 우리에게 주는 힘은 사회의 틀을 그대로 복제하고 모사하는 '투명'과는 거리가 멀다고 할 수 있다.

또 저자는 우리 생활속에 놓인 다양한 사례를 통해 투명성이 가진 자기통제를 분석한다. 페이스북에서 왜 좋아요를 누르며 타인의 의견에 긍정해야만 하는지, 혹은 블로그를 통해 자신의 사생활을 노출하고 전시하며 쾌감을 얻는지는 투명해지고자 하는 욕망과 연결되어 있다. 디지털이 가진 지나친 사실성과 노출이란 특성이 우리의 전시욕구를 충족시키는 것이다. 하지만 이는 '포르노'적인 사회를 의미한다. 모두가 '이미지'를 통해 자신을 보여주려는 사회, 그리고 타인의 시각을 통해 노골적인 만족감을 얻어내는 사회일수록 포르노그라피적 성격이 드러나는 셈이다. 이런 사회에서 개개인의 고유한 아우라가 있을리 만무하다.

'긍정'을 요구하고 '부정'을 부정하는 사회, 가상세계를 통해 타인을 접하고 스펙터클로 '나'라는 존재를 전시하는 사회엔 어떠한 서사나 인과도 존재하지 않는다. 이미지 중심의 사회에서 우린 '경험'이 아닌 시각적 '체험'을 통해 나르시시즘에 빠져버린다. 왜 우린 '보여지는 것'에 집착을 해야 할 까? 왜 우린 '이미지'를 통해 스스로를 드러내는 것에 혈안이 되어 있을까? 투명사회는 이렇게 개개인을 시각적으로 투명해지도록 채찍질하게 함으로써 자기 자신이 가진 특유의 향기와 시간을 잃어버리게 만든다.

투명사회에선 저자의 전작인 '피로사회'에서 처럼 사회적 구조와 디지털 세상이 교묘하게 인간의 삶을 지배한다. '자가발전적'이라는 스스로의 통제 방식을 심어놓음으로써 자기가 자신을 검열하도록 만드는 것이다. 본문의 말을 살펴보자.

"주체가 외적인 강제에 의해서가 아니라 자가발전적인 욕구에 의해서 스스로를 노출할 때, 그러니까 자신의 사적이고 은밀한 영역을 잃게 될까 하는 두려움이 그것을 버젓이 드러내놓고자 하는 욕망에 밀려날 때, 통제사회는 완성된다. p96"

그래서 이제 세상은 더이상 파놉티콘적 특성을 띠지 않는다. 보이지 않는 감시자가 위에서 내려다보는 것이 아닌 스스로가 감시자가 되어 자기 자신을 검열하고 전시하는 것이다. 이렇게 개개인이 스스로를 검열 하는 과정에서 통제사회는 강력한 힘을 갖게 된다.

그래서 우린 다시 한 번 '디지털시대' 속 나의 모습을 돌아봐야 한다. 투명사회가 요구하는대로 나의 삶조차 투명하게 사회를 내재하고 있었던 건 아니었는지 회의해봐야 하는 것이다. '스펙타클'이란 환상에 사로잡혀 스스로를 전시하는 사회, 그리고 뼛속까지 투명함을 강요하고 이를 통해 개개인의 향기가 사라지는 사회 속에서 현재 내 삶은 그만의 고유성을 가졌는지 살펴봐야 한다. 바로 그 의심에서부터 우리의 삶은 분명 다시 시작될 것이다. 저자가 책을 통해 강조하듯 투명보다 불투명을 추구할 때, 긍정보다 부정을 택할 때 우린 투명사회의 바깥으로 빠져나올 수 있을 것이다.

by 슈겔