[문학의 아토포스]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[문학의 아토포스]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

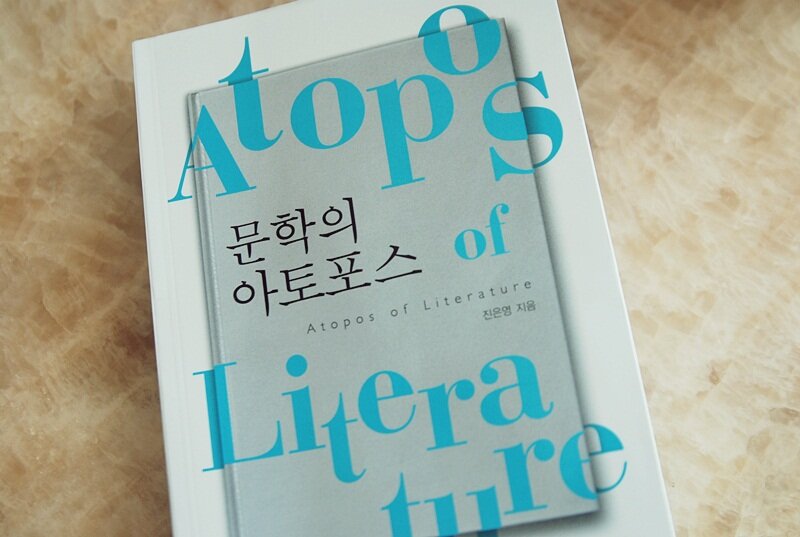

문학의 아토포스

진은영 지음 / 그린비 / 2014년 8월

평점 :

문학의 아토포스 │ 진은영 │ 그린비 │ 2014. 08

문학과 정치를 어떻게 볼 수 있을까. 둘을 바라보는 시각은 사람에 따라 다를 것이다. 생활 속에서 책을 곁에 두는 사람이라면 삶과 함께하는게 문학이라 여길것이다. 반대로 정치가 나의 삶과 관련없다고 생각하는 사람이라면 정치라는 단어가 피부에 와닿지 않을것이다. 하지만 이 두가지는 삶에서 떼놓을 수 없는 부분이다. 문학은 삶의 희노애락을 노래하고 정치는 투쟁과 요구를 통해 삶을 보다 나은 방향으로 바꿀 수 있기 때문이다. 그래서 우린 문학과 정치를 삶 속으로 들여와야 한다. 그렇다면 책 '문학의 아토포스'는 어떻게 정치와 문학을 연결시킬까. 저자는 책 제목 속 '아토포스'에 대해 이렇게 설명한다.

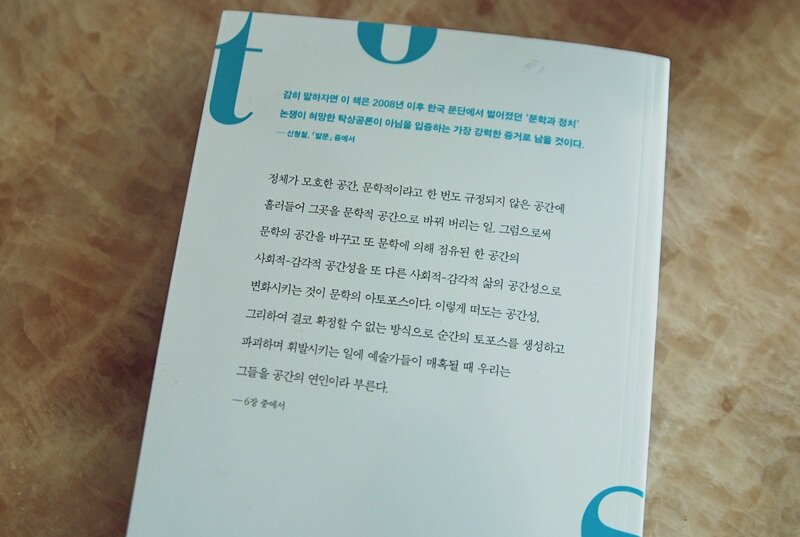

결코 저항할 수 없는 영감에 강제되어 자신에게 문학적으로 새로운 공간들과 사랑에 빠지는 것. 이러한 문학적 기투는 롤랑 바르트가 '아토포스'라고 불렀던 것을 닮아 있다. 아토포스는 장소를 의미하는 그리스어 토포스에서 유래한 단어이다. 여기서 'a'는 부정과 결여의 접두사로서, 아토포스는 비장소성으로 번역될 수 있다. 이 단어는 어떤 장소에도 고정될 수 없어서 그 정체를 알 수 없다는 의미로 소크라테스의 대화자들이 그에게 붙여 준 것이라고 한다. 바르트는 이러한 비장소성이 사랑의 사건에 내재한다고 보면서 "내가 사랑하고, 또 나를 매혹시키는 그 사람은 아토포스다"라고 말한다. 179

아토포스는 비장소성을 의미한다. 그래서 저자가 문학의 아토포스라 명명한것은 문학이 특정 장소에 국한되지 않고 그곳이 어디건 문학을 통해 공간과 사랑에 빠지게 됨을 의미한다. 이러한 시각은 2008년 이후 제기된 문학과 정치의 상관성에 큰 시사점을 던진다. 철거를 앞둔 장소에서 낭송되는 시, 연대와 투쟁의 장에서 함께 읽는 자작 글들은 문학과 정치가 떨어져있는 것이 아닌 삶에 속해있음을 제시하기 때문이다. 그렇기에 정치적 장소는 '문학'을 만나 새로운 공간으로 변모한다. 계급의 차별, 자본의 논리가 담긴 공간이 문학을 통해 파괴력을 가진 창조의 공간으로 바뀌는 것이다. 현재 많은 시위 현장에서 문학이 낭송되고 사람들의 글이 널리 읽히는 건 바로 이 문학이 공간과 만나 발생하는 시너지 때문이라고 할 수 있다. 예술과 정치에 대해 저자가 언급한 부분을 보자

예술은 예술적 영역이라는 제한된 감성적 새장 안에서 활동의 최대치를 가질 수 있다는 식의 자율성을 벗어난다. 그것은 "생산과 재생산 및 복종의 자연적 주기들에 순응하는 몸짓들과 리듬들의 기능성을 손상시킴으로써 감각적인 것의 지도를 바꿔 놓는다"라는 의미에서 현실로부터 자율적이지만 현실을 변형하는 허구들을 만들어낸다. 이것이 랑시에르가 말하는 예술의 특이성, 다시 말해 감성적 자율성이다. 감성적 자율성은 예술의 자율성과 다른 것이다. 그것은 세계의 낡은 감각적 분배를 파괴하고 다를 종류의 분배로 변환시킴으로써 삶의 새로운 형태들의 발명을 동반한다. 이렇게 해서 랑시에르는 감성적 체제에서 예술로 식별되는 활동을 정치와 조우시킨다. 그에게 정치는 감각적인 것을 새롭게 분배하는 활동, 즉 감성적 혁명을 가져오는 활동에 다름 아니다. "'감성적' 혁명이란 공동체의 상징적 공간에(또는 외부에), 즉 생산과 재생산의 '사적' 영역에 노동자들의 자리를 지정하는 식의 감각적인 것의 분배를 전복시키는 것이다" 26

저자가 소개하는 랑시에르의 견해를 보면 예술과 정치는 기존에 정해진 낡은 기준과 분배를 파괴하는 '감성적' 힘을 지녔다. 이 감성적 자율성으로 인해 파괴가 일어나고 새로운 분배가 생긴다. 예술이 가진 감성적 자율성이 정치의 감성적 혁명과 만나 새로운 길이 탄생하는 셈이다.

이것이 내가 이 책을 읽어낸 딱 그만큼이다. 총 1,2,3부로 나뉘어 문학의 비윤리, 비장소, 비시간이 소개되지만 내가 읽어낼 수 있었던건 6장 문학의 아토포스 뿐이다. 언급되는 철학자와 문학가들이 익숙치 않아 이해에 어려움이 있었고 그들의 이론이 머릿속에 뒤섞여 혼란을 일으키기도 했다. 이 책이 아쉬운점은 모호하기만한 책의 관점이다. 읽는 내내 갈피를 잡지 못했다. 책의 시작인 저자의 말부터 얕은 지식을 가진 나와 같은 독자들에겐 참으로 어렵고 난해한 글이었다. 만약 저자가 문학이 삶 속으로 들어와 호흡함으로써 새로운 가능성을 모색하는 것을 바랐다면 이 책 역시 평범한 모두가 공감할 수 있도록 써야했지 않았을까. 책 속엔 저자가 주장하는 문학과 정치의 새로운 혁명보다는 화려한 지식만 돋보이는 것 같아 아쉬움이 남는다. 어쩌면 이게 한국 문학의 현실일지도 모른다. 참 어려운 책이다.