- 본 서평은 출판사로부터 책을 제공받아 주관적으로 작성하였음을 밝힙니다 -

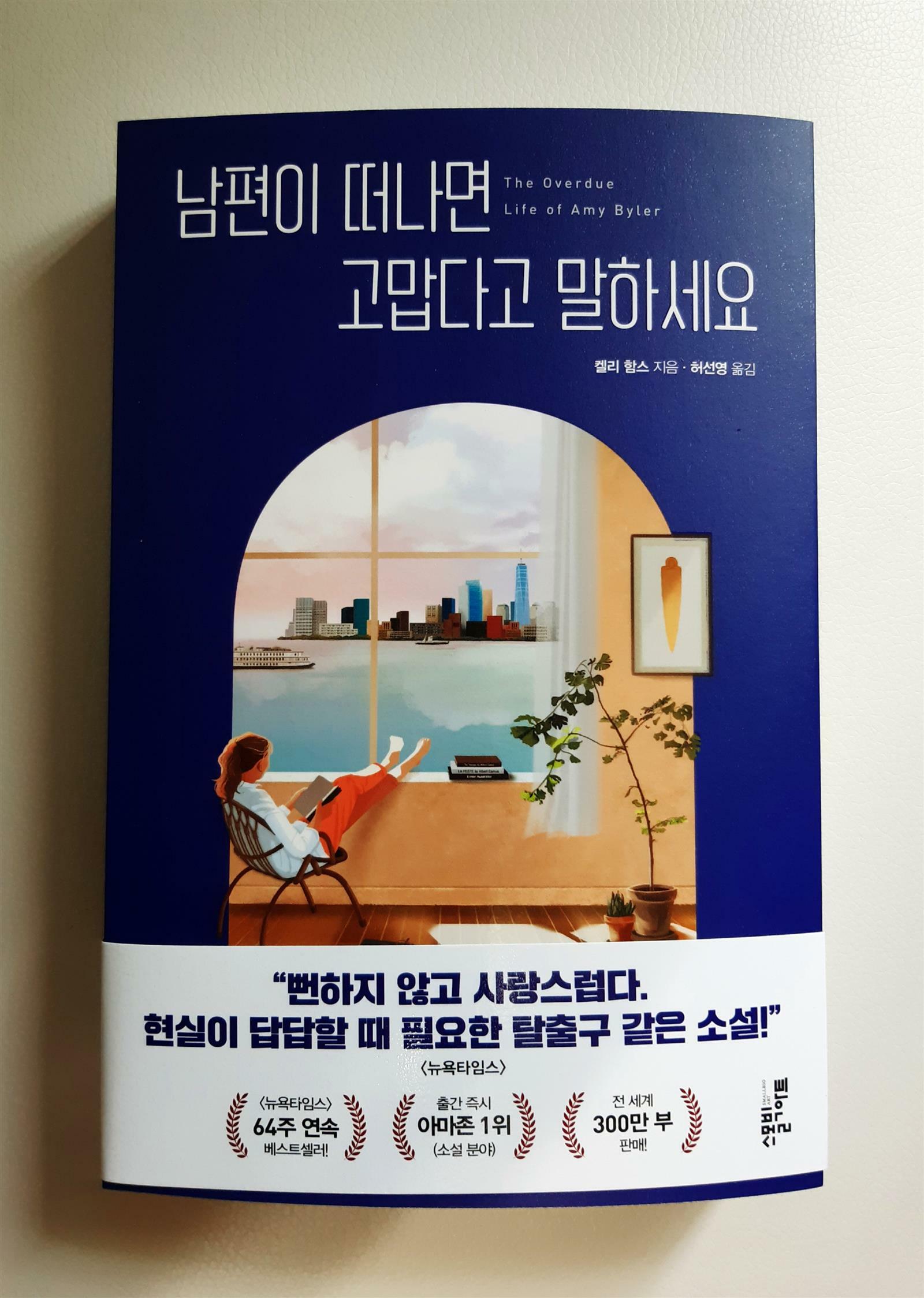

[남편이 떠나면 고맙다고 말하세요]

- 공감 안 가는 설정과 캐릭터 -

내가 왜 이 소설 제목에 낚였는지 모르겠다. 그 옛날 재미있게 읽은 에바 헬러의 <복수한 다음에 인생을 즐기자>와 같은 인상을 가졌는지도 모르겠다. 시원하고 통쾌한 그 무언가가 있을 거라고 기대했었던 것 같다. 그냥 제목만 쎈, 심심한 이야기로 읽혔다. 나에게는 다소 고리타분했다. 이 책은, 내가 만약 앞으로 다시 소설을 읽는다면 고전을 읽어야 하는 당위성을 마음속 깊이 일깨워주었다.(책의 띠지에는 "현실이 답답할 때 필요한 탈출구 같은 소설"이라 했지만, 나는 오히려 책을 읽으면서 답답해했다.)

이야기는 남편의 연락 두절을 회상하는 것으로부터 시작한다. 주인공인 에이미는 남편과 결혼한 지 18년 차 되는 여성이고 슬하에 딸 하나, 아들 하나가 있다. 남편은 3년 전 홍콩으로 출장을 가서 돌아오지 않았다 한다, 아무런 연락 없이... 그런데 남편이 3년 만에 갑자기 눈앞에 나타난 것이다.

이 설정을 받아들인다 손치더라도, 그 이후에 전개되는 주인공의 대처 방식(생각과 행동)에 초반부터 공감이 가지 않았다.

동네 약국에서 3년 만에 마주하게 된 두 사람의 어색한 모습이 그려진다. 공감하는 재미로 소설을 집어 든 나로서는 주인공인 에이미가 남편이 자신을 봤는지 못 봤는지 신경 쓰고(마주치기 꺼려 하는 주인공의 심정은 이해가 가나 굳이 남편에게 들키지 않으려고 진열대에 웅크리고 있기까지 한건 읽으면서도 캐릭터가 왜 이렇게까지 그런지 이해되지 않았다), 남편의 머리끄덩이를 잡고 동네 한 바퀴를 돌려도 시원찮을 판에 그 와중에 동네 사람들의 눈을 의식하며 남편에게 큰 소리 내며 화를 낼까 자신의 모습을 신경 쓴다.

아이들에게만큼은 좋은 아빠로 기억하게 해주고 싶었는지 3년간의 공백을 "아빠에게는 어쩔 수 없는 일"로 이해시키는 것은 그렇다 치더라도 남편에게 받은 상처를 결국 다른 남자의 사랑으로 메꾸면서 끝맺는 이야기는 왜 도대체 '남편이 떠나면 고맙다고 말해야 하는지' 원제(The Overdue Life of Amy Byler)의 뉘앙스와는 많이 동떨어진 제목에 의구심을 갖게 했다. 나에게는 스토리가 지루했고, 다소 우유부단하고 주체성이 결여된듯한 주인공 캐릭터가 아쉬웠다.