-

-

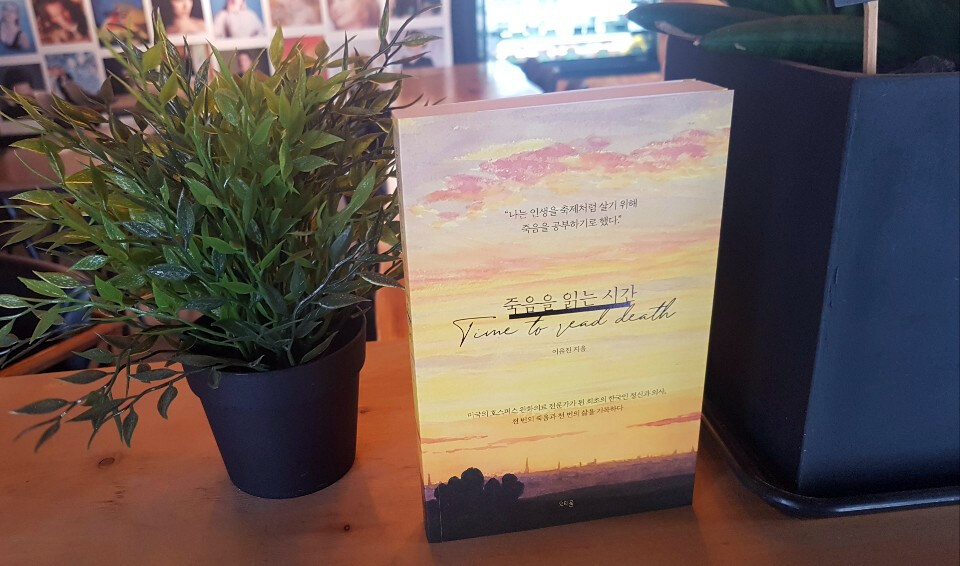

죽음을 읽는 시간

이유진 지음 / 오티움 / 2021년 8월

평점 :

서평_죽음을 읽는 시간_이유진_오티움

삶은 참 잔인하고 처절하다. 반대로 꽃처럼 피어나 불처럼 화려하게 타오르기도 한다. 인간으로 태어나 숙명인 죽음에 이르기까지 우리는 참 많은 경험을 하며 살아간다고 할 수 있다. 그 어떤 인간도 죽음을 비켜갈 순 없다. 죽음 앞에서 초연할 수도 없을 것 같다. 내 의지와는 상관없이 내 몸 곳곳의 세포들은 삶을 갈망할 수 있기 때문이다. 아니, 살려고 하는 건 본능이다.

'죽음을 읽는 시간' 또 죽음에 대해 문학적 탐구를 하기 시작하는 나를 보면 어떻게 이해해야 할지 모르겠다. 그래, 나이가 들어서라고 솔직하게 말한다. 인생 자체가 점점 허무주의에 빠져들어서 혼자 생각이지만 정신과 상담을 받아야 하는 건가 싶다. 그래서 이 책을 읽고 싶기도 했다. 괴로우면서 진짜 우울증이 올 정도로 심해졌다가, 다시 또 슬퍼지고 이런 심리적 불안 증세가 오고 간다. 그렇다고 치료를 위해 읽는 것도 아니다. 그저 죽음에 대해 사유하고 싶다. 나는 이렇게 인생을 살고 있지만 그 소중함을 망각하고 있다. 사지 멀쩡한 것도 행복이고 굶지 않는 것도 멀리 아프리카의 난민들과 비교하면 내 삶은 정말 천국인데 말이다. 근데 조금만 이기적이고 싶다. 그냥 지금의 내가 괴롭다. 삶이.

이 책을 통해 죽음에 대해 알아가며 나 자신을 돌아보고 싶었다.

노란 색깔의 노을 진 풍경이 표지를 채우고 있다. 넓은 공간에 아무도 없고, 그저 숲과 언덕, 멀리 도시의 윤곽이 보인다.

'나는 인생을 축제처럼 살기 위해 죽음을 공부하기로 했다.'

미국 호스피스 완화의료 전문가가 된 최초의 한국인 정신과 의사, 천 번의 죽음과 천 번의 삶은ㆍ 기록하다.

호스피스 완화의료라는 것은 시한부 판정을 받고 현대 의학으론 더 이상 치료를 할 수 없는 환자의 다음을 케어하기 위한 의미로 이해되었다.

생각해 보면 해당 환자는 죽는 날까지 삶을 이어가야 하는 불행을 안고 퇴원을 해야 하는 건데, 정말 끔찍한 판정이다. 드라마에서야 강하고 담대해 보일 수 있지만 그건 어디까지나 환상일 뿐이었다. 현실의 당사자라면 그 가족들까지 모두 힘들다는 건데. 끝까지 의사는 그 환자를 돌볼 필요가 있다. 그게 호스피스 완화 치료였다.

이 책에는 저자가 미국에서 환자를 치료하는 과정과 그로부터 독자에게 전하는 삶의 메시지가 쓰여있었다. 그 유명한 성인의 말씀도 아니고 철학자의 고찰은 더더욱 아니다. 환자를 돌보며 자연스레 깨닫게 된 삶의 통찰이었는데, 읽다 보면 꼭 내 인생과 연결된 것 같아서 새겨듣게 되었다. 결국은 의사와 환자의 만남에서 사람과 사람의 오묘한 인연이 되어 치료를 넘어선 어떤 심리적 교감이란 것이 느껴졌다.

교감. 그리고 개선, 치료.

마음이 따듯해진다는 건 무언가 위로를 받았다는 것인데, 힘들었던 것들을 잊고 이 책으로 깨달은 것이 많다. 삶은 소중하다. 고귀하다.

담담한 문장으로 읽다 보면 어느새 책 속에 저자와 내가 있는 느낌이다.

'죽음을 읽는 시간' 내 삶을 읽는 시간으로 추천해 주고 싶은 책이다.

p24

죽어가는 과정도 삶의 일부다. 그러니 죽어가는 과정도 살만해야 한다. 아무 도움도 없이 집으로 돌려보내진 환자와 가족들이 맛있는 음식을 먹으면서 편안하게 지내는 것은 드라마에서나 가능한 일이다. 그들은 여전히 누군가의 도움이 절실하며 이것이 호스피스 완화의료의 존재 이유다.

p37

우리는 다른 누구보다도 나 자신에게 먼저 귀 기울이고 나의 본모습을 읽어낼 줄 알아야 한다. 나를 알아야 나를 행복하게 하는 법도 배워 나갈 수 있다. 내가 행복해야 타인도 행복하게 해줄 수 있다. 나를 억누르고 지워가며 사는 삶인지, 나를 알아차리고 있는 그대로의 본모습을 가꿔가는 삶인지 뒤돌아보며 살아야 한다.

삶은 모든 순간에서, 타인이 아니라 내가 먼저다.

-이 글은 출판사로부터 도서를 협찬받아 주관적인 견해에 의해 작성했습니다.-