-

-

불편한 미술관 - 그림 속에 숨은 인권 이야기

김태권 지음 / 창비 / 2018년 1월

평점 :

<불편한 미술관> 그림 속에 숨은 인권 이야기

˝인권 문제에 있어서 누구나 ‘잠재적 가해자‘‘

작가의 말이다.

요즘, 우리 사회에서 ‘인권‘문제

그동안 사회 전반에 걸친 잘못된 암묵적 관행과 부조리, 절하된 여성의 권리를 찾고자 하는 소리가 높다.

지금의 ‘미투‘운동 ‘페미니즘‘의 부각은 당연한 권리를 찾는 인권운동일 것이다.

‘자기 결정권‘의 관점으로 ‘성폭력‘은 ‘성적 자기 결정권‘의 침해다. 또 성적욕망 뿐만 아니라 지배 욕구의 문제, 자기보다 약한 자를 힘으로 제압하고 자기 말을 듣게 만들려는 행위라는 것이다.

기본적 자기결정권에 강압적 폭력행위는 한 마디로 나쁘다.

인권은 말 그대로 인간으로서 당연히 누리고 행사하는 기본적인 자유와 권리를 말한다.

무엇보다 인권의 핵심은 ‘자기 결정권‘이다.

‘자기 결정권‘을 침해하는 행위 또한 옳지 않다.

이 책은 말한다.

‘그림속에 숨은 인권‘ 이야기를 찾으며

대상을 바라보는 시선에 대해서

타인의 고통에 대해서

목적이 아무리 좋아도 누군가를

‘타자화‘ 시키고 ‘대상화‘ 하는것에 대해서

생각하고 불편한 심정을 토로한다.

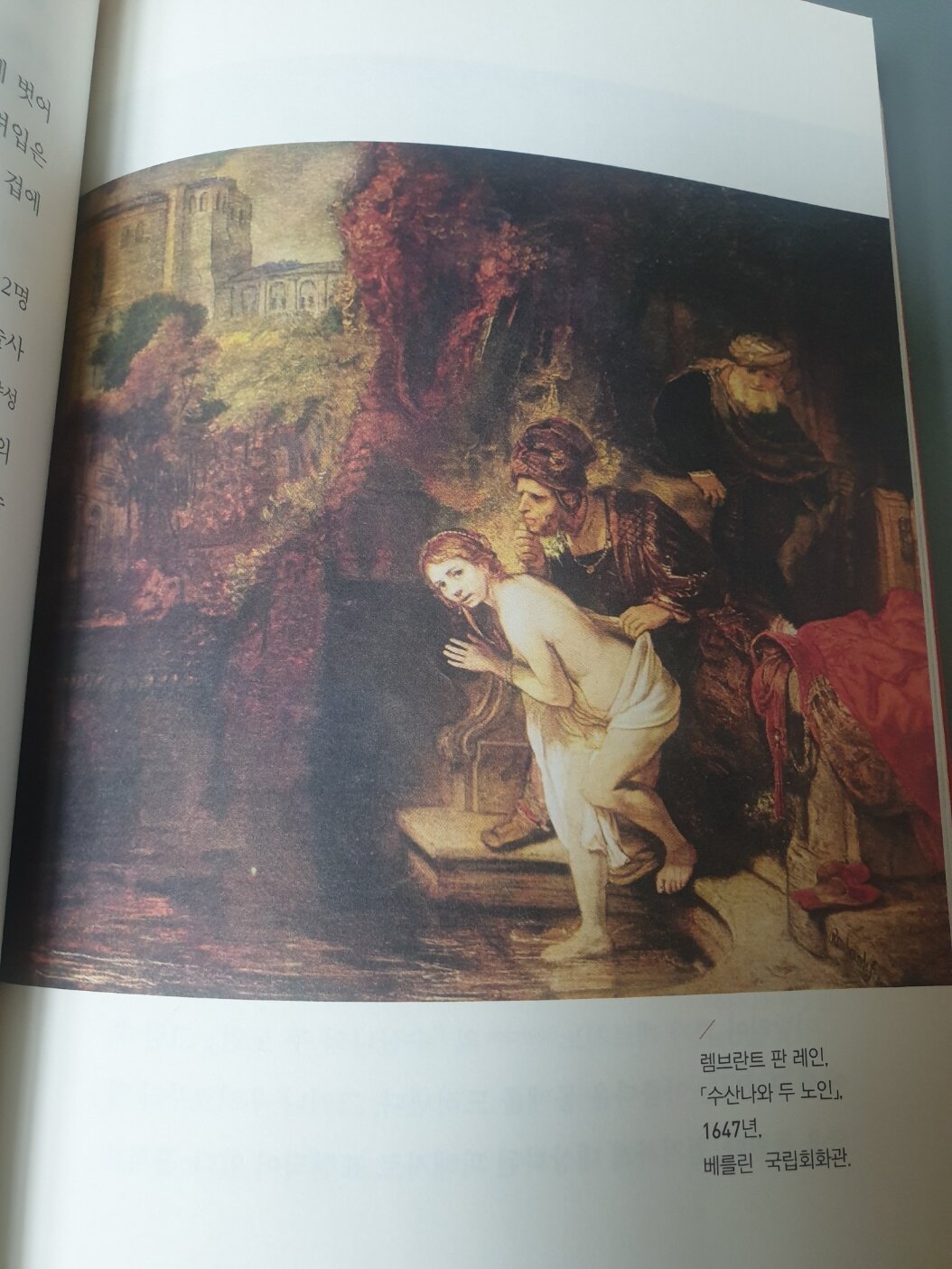

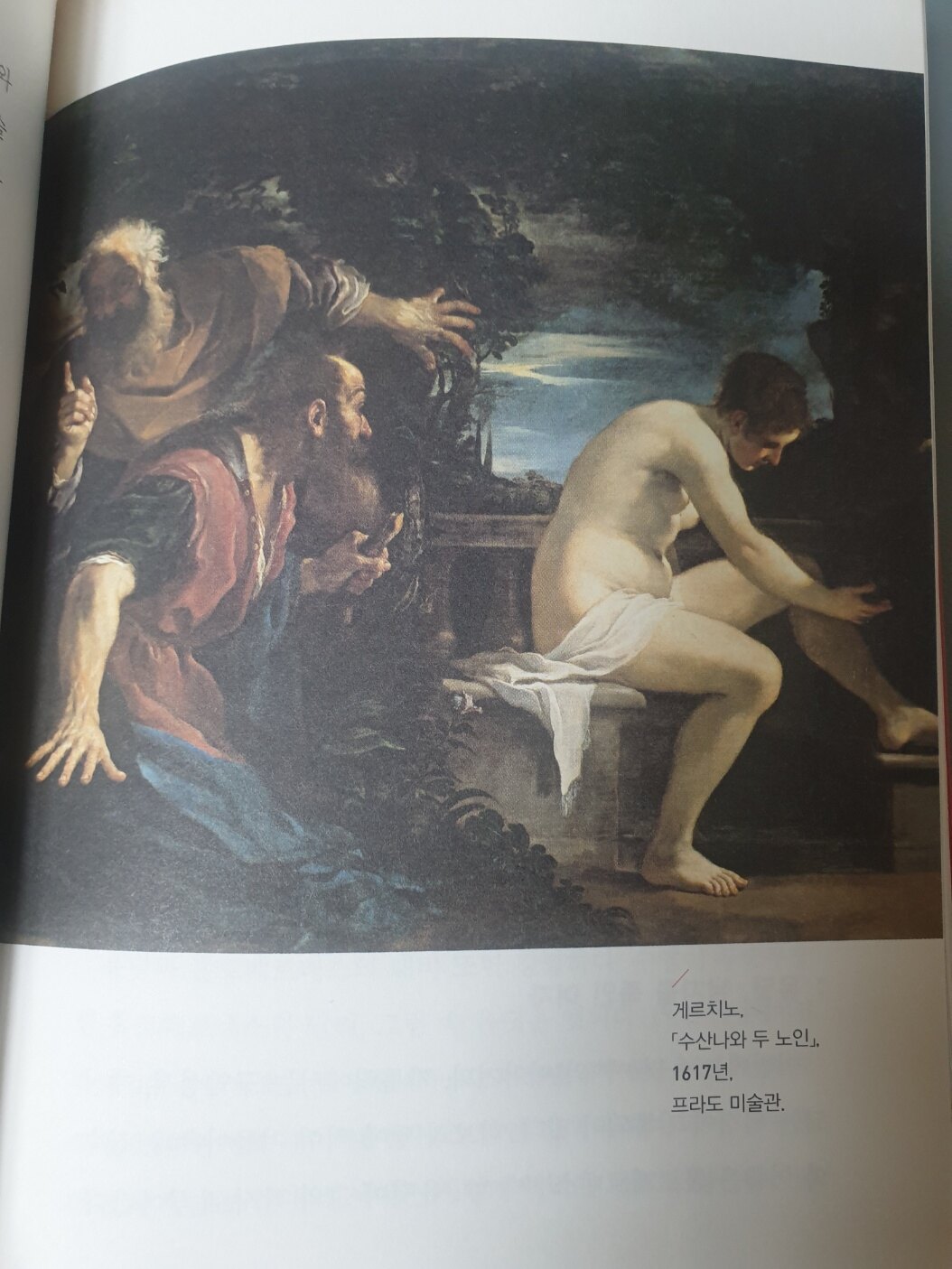

< 수산나와 두 노인>을 그린 두 화가의 시선에 대해

‘‘수산나를 바라보는 두가지 시선‘‘은 다르다.

‘렘브란트 판 레인‘의 ‘ 수산나‘는 관람자와 눈을 보며 무언가를 말하려 한다. 하지만 ‘게르치노‘의 그림의 ‘수산나‘는 훔쳐보는 두 노인 앞에 대상화 된 ‘피해자의 수산나‘가 있다. 분명 다르다. 그리고 이 그림을 지켜보는 관람객은 잠재적 공범자이자 가해자가 되기도 한다는 것이다.

˝ ‘작품 속 행위가 관람자의 공간에까지 확장‘된다고 한다. ˝

‘게르치노의 그림‘의 남성과 관람자는 한편이 되어 같이 훔쳐보는 공범자이며 가해자가 된다.

인권은 ‘성‘에만 국한되지 않는다.

‘‘제노사이드는 인간의 존엄성을 거스르는 최악의 범죄다.‘‘

인종과 이념의 대립으로 특정집단을 대량학살하는 행위는

어떠한 경우라도 정말 용서 받지 못할 범죄 행위다.

현재 국제 사회, 지구촌 한쪽에서

˝수천이 죽어도 이제는 숫자만 보인다.˝

개개인의 생명, 죽음은 없다. 그저 사망자수로 끝나는 잔인한 기사들은 생명의 존엄성은 찾아 볼 수 없다는 것이다.

단 하나의 목숨, 하나하나가 사람이다.

‘인간애‘

여기서도 다시 생각하게 된다.

오노레 도미에 <삼등객차>

이 책의 표지 그림이다.

그림은 삶에 찌든채 ‘삼등객차‘를 타고 가는 사람들을

따뜻한 시선으로 따뜻한 색감으로 표현했다.

이 따뜻함은 인간을 사랑하는 ‘오노레 도미에‘의 마음에서 오는 것이라고 작가는 생각했다.

‘표현의 자유에 한계란 없나‘

‘인권감수성‘

그리고 ‘인권‘에 관하여 정답이 없는 문제에서 무엇이 인권의 가치에 부합한지 질문도 던진다.

누군가에게 상처주는 표현에 대해 조심하고 타인의 인권을 존중하는 자세 ‘인권감수성‘은 끊임없이 질문하고 생각하고 노력해야만 길러진다.

‘표현의 자유‘와‘혐오표현‘ 경계에서 고민

‘반달리즘‘ 과 ‘ 타인의 고통‘을 전시하는 것

스테레오타입, 바뀌지않은 찍어 낸 것 같은 고정관념은

인종주의 문제에 있어 중요한 단어다.

부정적인 고정관념, 긍정적인 고정관념의 어떠한 스테레오타입도 인종주의로부터 자유롭지 못하다.

그리고 같은 행동과 말도 주체가 누구냐에 따라 인종주의 여부가 갈린다는 것이다.

책에 나오는 많은 그림작품들 중에서 우리에게 익숙하거나 유명한 그림들이 많았다. 책을 넘기기 전에는 그냥 지나쳤던 작품들이 이제는 지나칠 수가 없다. 알면 알수록 가릴 것도 생각할 것도 조심해야할 것도 많아진다. 그리고 불편해진다.

하지만 무시하는 순간 어떤 일이 벌어질지 이제는 안다. 그래서 끊임없이 ‘불편한 것들‘을 발견하고 개선해야 할 것이다.

‘‘인권이란 인간을 전제로 한 것이다.‘‘

결국,본질은 인간을 사랑하는 마음일 것이다.

100년전, 그 당시 불가능했던 것들이 지금은 너무나 당연한것이 되어 있다.

이렇듯 작가는 새로운 시대의 새로운 불편함

우리시대의 인권 너머 느끼는 불편한 진리는 필요하다 생각하는것 같다.

‘‘언제나 작은 불편함이 큰 변화의 시작이였다.‘‘

이 책의 마지막 문장이다.

인권의 가치, 인권 감수성

살면서 맞딱뜨리는 것에 답하기 어려운 문제들에 관해 고민한다. 하지만 답을 찾지는 못하지만, 어려운 문제를 묻고 되묻는 작은 불편함이 ‘인권 감수성‘을 키울지도 모른다는 것이다.

책장을 덮고 난 지금 나에겐,

작가가 바라는 ‘불편함의 아주 작은 불씨‘가 남았다.

내가 세상을 바라보는 시선에서

‘지독한 독선‘을 부리고 있진 않은지

나의 독선으로 ‘인권의 가치‘를 매기고 있는건 아닌지..

정작 세상을 모르는 사람으로 살고 있지 않은지

다시금 묻게 된다.