-

-

히말라야를 걷는 여자

거칠부 지음 / 더숲 / 2020년 5월

평점 :

히말라야를 이렇게 가까이에서 본 것은 거의 오랜만인것 같다.

가까이라고 해봐야 책이니 그렇게 가까운것은 또 아닌가 보다. 그러나 책으로 본 히말라야의 모습이 더욱 가깝게 느껴지는 이유는 무엇일까.

히말라야를 보는것만 해도 크나큰 일인데, 하물려 그 히말라야를 걷고 있다니..

내가 했던 모든일을 접고 히말라야를 걸었다던 저자의 이야기는 새로움의 연속이었다.

이 책의 저자 거칠부(필명)의 이 책은 트래킹을 하면서 쓴 두번째 책이라고 했다.

그만큼 책에서 저자의 여유로움이 묻어 나왔다.

힘들다 던지, 어떻게 해야 할지 멘붕이라는 표현은 거의 없이 자신의 내면의 소리와 히말라야의 모습, 그리고 포터와 가이드들의 이야기까지 다양한 이야기를 하고 있어 책이 더욱 풍부했다.

하던일을 다 멈추고 트래킹을 하기로 마음먹기까지 얼마나 많은 생각을 했을지.. 하지만 자신의 역마살을 얘기하면서 사회의 구성원보다는 혼자가 좋다는 저자의 말을 떠올리지 그 많은 생각은 오로지 나만의 기우였다는 것도 곧 깨달았다.

누구는 항상 생각만 하는 일을 직접 걷고, 체험하고, 또 책으로 내기까지 얼마나 고생을 했을지 짐작이 가면서 또 한편으로는 너무 부러웠다.

내 처지를 생각하면서 내게 묶여 있는 것들을 걱정하느라 생각도 못하고 지나치는 일들이 얼마나 많은지 이 책을 통해 다시금 느끼게 됐다.

혼자 혹은 여럿이 걷던 트래킹은 나도 트래킹을 하고 싶다는 열망을 부추기기에 충분했다.

그리스 신화 시시포스의 일화가 딱 들어맞는 반복되는 고개길, 땀에 젖고 눈에 젖은 몸과 짐들..

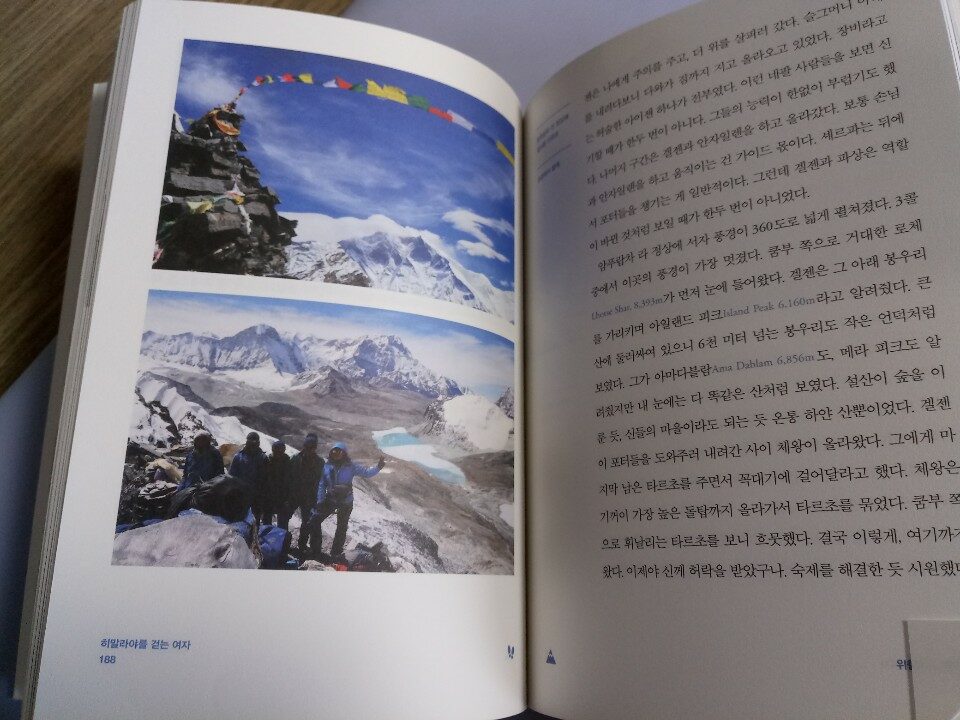

그러나 이런 고생은 눈으로된 사막을 만나는 순간 아무것도 아닌일이 된듯 했다.

신의 허락을 받았다고 느낀 암푸라차 라 정상은 한눈에 봐도 아름답고 웅장했다.

사회에서의 일상도 트래킹을 할때는 완전히 바뀌어 전혀 다른 내가 되어 있기도 하다.

그저 걷는게 좋아서, 정상을 점을 찍는것보단 고개를 넘어 길을 잇는게 좋았다는 저자의 마음이 채을 읽을수록 더욱 다가왔다.

트래킹을 하던중 버스에서의 일화는 우리나라를 보는것 같아 웃음이 나오기도 했다.

구름은 3천 500미터 이상을 올라오지 않는다는 것도 처음 알게 된 이 책은 그래서 더욱 마음에 오래 남아 있는 책이기도 하다.

194일 1783킬로미터의 여정을 떠난 저자의 이 일대기는 그의 일대기 이기도 하지만 트래킹을 모르던 사람으로 하여금 트래킹을 하고 싶게 만든, 그리고 트래킹의 매력에 빠지게 만드는 마법의 일대기 이다.

언젠가 시간이 되면, 아니 시간이 아닌 내마음의 허락이 있으면 꼭 한번 우리나라의 구석구석을 걸어보고 싶다. 그 후 히말라야를 가기까지 얼마나 많은 시간이 걸릴까. 아니 히말라야가 나를 허락할지 모르겠다.