[동물학자 시턴의 아주 오래된 북극]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[동물학자 시턴의 아주 오래된 북극]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

동물학자 시턴의 아주 오래된 북극 - 야생의 순례자 시턴이 기록한 북극의 자연과 사람들

어니스트 톰프슨 시턴 지음, 김성훈 옮김 / 씨네21북스 / 2012년 1월

평점 :

절판

"그래, 이래서 내가 여기로 여행을 왔지!"

나는 다큐멘터리를 꽤 좋아하는 편이다. 동물을 좋아하는지라 동물과 관련된 것도 좋고, 버섯 등 잘 알려지지 않은 식물의 생태에 대해 다룬 것도 좋다. 하지만 역시 다큐의 최고봉은 야생 동물들의 삶을 있는 그대로 다룬 거라 생각한다.

그럼에도 요즘은 통 다큐를 보지 못했다. 집에 TV를 없앤 지가 꽤 오래 됐기 때문이다. 빅 히트를 친 <북극의 눈물> <남극의 눈물> 같은 것들도 다운만 받아놓은 채 아직까지 차마 보지 못하고 있다. 분명 마음이 아플 텐데, 그걸 감당할 자신이 없기 때문이다.

관련 책을 읽은 건 이번에 받게 된 <동물학자 시턴의 아주 오래된 북극>이 처음이고, 그래서 나름 의미가 깊다. 이쪽 분야를 좋아한다면서도 책으로 접해볼 생각은 전혀 하지 못했던 터라, 다소 놀란 동시에(처음 책을 마주했을 때는 여행기라는 생각을 못했기 때문에 '이게 에세인가' 싶었다) 반가웠다. 독서의 영역이 확장되는 순간이었으니까.

1907년, 저자가 캐나다 북쪽을 탐험하는 과정을 기록한 이 책은 그가 여행을 하면서 겪었던 감정과 행동 변화들은 물론, 그가 마주친 인디언 부족과 야생 동식물에 대한 탐구, 정보를 방대하게 담고 있다. 굉장히 전문적인 지식을 이야기하지는 않지만, 오히려 그렇기에 나같은 일반 독자가 부담없이 공감하며 읽을 수 있었던 것 같다.

가장 좋은 것은 자연을 사랑하는 그의 마음이 오롯이 느껴졌다는 점이다. 줄지어 이동하는 순록의 무리를 경탄의 눈으로 바라보고, 매혹적인 수컷 올빼미의 구애 소리를 황홀감에 빠져 듣고, 날카로운 스라소니의 눈빛과 마주한 채 온 몸을 날카롭게 관통하는 전율을 느껴야 하고, 가문비나무의 울창한 품에 자신의 몸을 부벼보고, 자연의 소리 외에는 아무것도 들리지 않는 강의 흐름에 몸을 맡겨도 보는 그의 모습을 상상하며 나는 몇 번이나 크게 숨을 들이쉬어야 했다. 그런다고 그가 호흡했던 자연을 내가 느낄 수는 없겠지만, 그 시간과 공간 속으로 빨려 들어가 공감하고자 했던 내 본능적인 행동을 헛되고 어리석다고 탓할 수는 없을 터.

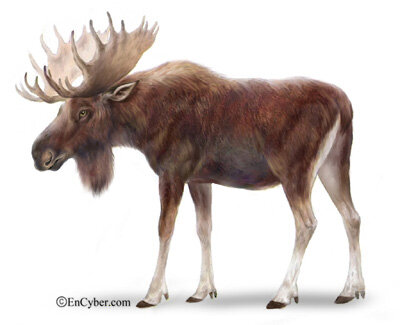

등장하는 동물들을 찾아보는 재미도 쏠쏠하다. 순록이라든가, 무스라든가, 버펄로라든가 등등은 어렴풋한 이미지만 가지고 있을 뿐 정확한 생김새는 몰랐던 까닭에 그들의 모습을 눈에 새기고 인식하는 것도 내게는 지식 습득의 과정이 되었다. 간단히 살펴보면 이렇다.

<유라시아 순록> 사슴과의 포유류.

<무스=말코손바닥사슴> 유럽에서는 엘크라고도 함. 현존하는 최대의 사슴으로 몸집이 말보다 크다.

<버펄로> 물소, 들소류.

<아비새> 마치 고양이 울음소리 같은 소리를 낸다고 함. 도대체 새가 어떻게 그런 소리를 낼 수 있는지, 정말 고양이 울음소리 같은지 궁금해서 꼭 한 번 직접 들어보고 싶다.

이 외에도 이 책에는 다양한 동물과 식물이 등장한다. 일일이 다 찾아보기는 귀찮아 위의 것들 외에 몇 가지만 더 찾아봤는데 그 과정이 재미있었다. 만약 이 책을 읽을 계획이 있다면 꼭 그 과정을 거쳐보길 바란다. 안타깝게도 워낙 옛날에 쓰여진 글이라 책에 사진이 없다. 당시 시턴이 필름으로 사진을 찍었다고 나와 있는데 실린 건 없으니 시턴이 연필 또는 펜으로 스케치한 것 몇 가지로 아쉬움을 달랠 수밖에...

알지 못한 정보들을 알 수 있었던 것도 유익했다. 에스키모와 인디언이 앙숙이라든가, 1900년대의 인디언은 종교적인 이유 때문에 남이 보는 데서 옷을 벗지 않는다든가(시턴이 강에서 목욕할 땐 벗은 몸을 보는 게 부끄러워 뒤돌아 앉아 있었다고 하는데, 완전 귀엽지 않은가!), 그들에게도 언어가 있어(미국인 신부인가 목사가 만들어줬다고 한다) 대부분의 인디언들이 글을 읽고 쓸 줄 알며 그것이 하루만에 배울 수 있을 정도로 쉽게 만들어졌다든가, 그들이 집과 아내도 내놓을 정도로 담배와 위스키에 환장한다든가, 엄청 날쌜 것 같은 스라소니의 달리기 실력이 사실 평지에서는 너무나 형편없어 달리기를 잘하는 사람이라면 몇 백미터만에 따라잡을 수 있을 정도라든가, 스라소니랑 여우도 헤엄을 칠 줄 안다든가 하는 건 이 책을 읽지 않았다면 기약없이 알지 못할 것들이었다. 또, 카리스마 넘치고 지혜로우며 자연과 공생하며 살아가는 게 분명하다고 알고 있던 인디언들이 사실은 닥치는 대로 동물을 잡아 죽이고(그들에게는 사냥 본능이다 ㅜㅜ), 욕심을 부리며 게으름 피우는 모습을 가지고 있다는 등의 내용에서는 적잖이 실망하기도 했다.

뿐만 아니라 그는 단순히 자연을 관찰만 한 게 아니라 탐구하고 실험하기에도 주저하지 않았다. 순록 무리의 이동, 동물들의 생태를 파악하기 위해 어려움을 무릅쓰고 탐험에 나섰고, 악마 같은 모기떼가 개구리에게는 덤비지 않자 그 이유가 궁금해 개구리 몸의 액을 자기 손등에 묻히거나 맛을 봄으로써 이유를 파악하기도 했다.

더 좋은 건 그의 기록이 상당히 위트 있게 서술되어 있다는 것. 배도 빌려주고, 몇날 며칠 치료까지 해줬건만 잡아온 물고기 좀 나눠달라니 돈을 내라는 인디언들에게 호통을 치고 "남은 물고기를 모두 차지해버렸다"고 뿌듯해하는 그, 사람과 동물 모두를 너무나 괴롭게 하는 미친 모기떼를 둔하게 만드는 게 한 곰팡이라는 걸 알고는 "부디 그 곰팡이가 더욱더 강력해지기를! 곰팡이의 번성을 빌어 마지않는다"며 농을 치는 그는 분명 유쾌하고 농담을 즐길 줄 아는 귀여운 사람임에 틀림없을 것이다.

중간중간 몇 번 말을 하다 마는 듯한 느낌이 드는 대목이 있는 건 상당히 아쉬웠지만 다른 부분들이 좋았으므로 그건 패스. 그는 이제 더 이상 그 대자연을 느낄 수 없는 세상에 있을 것이고, 그가 보았던 대자연도 더 이상 그대로의 모습이 아니겠지만 그래도 나는 그가 보고 기록한 풍경을 그려본다. 그의 시선에 담겼던 자연, 그 삶에서 느껴지는 약육강식의 치열함과 순도 높은 에너지, 자연성을 상상하는 것만으로도 이 시대의 탁한 공기를 조금은 정화시킬 수 있을 듯하니까.