-

-

돌아갈 곳 없는 사람처럼 서 있었다 ㅣ 걷는사람 시인선 56

김명기 지음 / 걷는사람 / 2022년 1월

평점 :

겨울의 추운 날씨가 아직까지 매서운 요즘, 따뜻한 봄이 오기전에 읽고 싶은 감성시집을 찾아서 보고 있습니다. 집의 책장에 시집만 따로 모아뒀을 정도로 시집을 사랑하는데 자주 읽지 못해서 아쉬웠던 찰나에 걷는사람 시인선의 56번째 신간이 나왔습니다. 슬픈 노래를 감성적으로 잘 써내려가는 김명기 시인의 글은 역시 나의 생각과 삶과 버무려지면서 슬픔을 강하게 자극합니다. 일상에 보이는 다양한 소재를 자신의 이야기와 잘 섞어서 시라는 형태로 뽑아내는 시인의 작품은 이 겨울에 읽는 가장 좋은 감성시입니다.

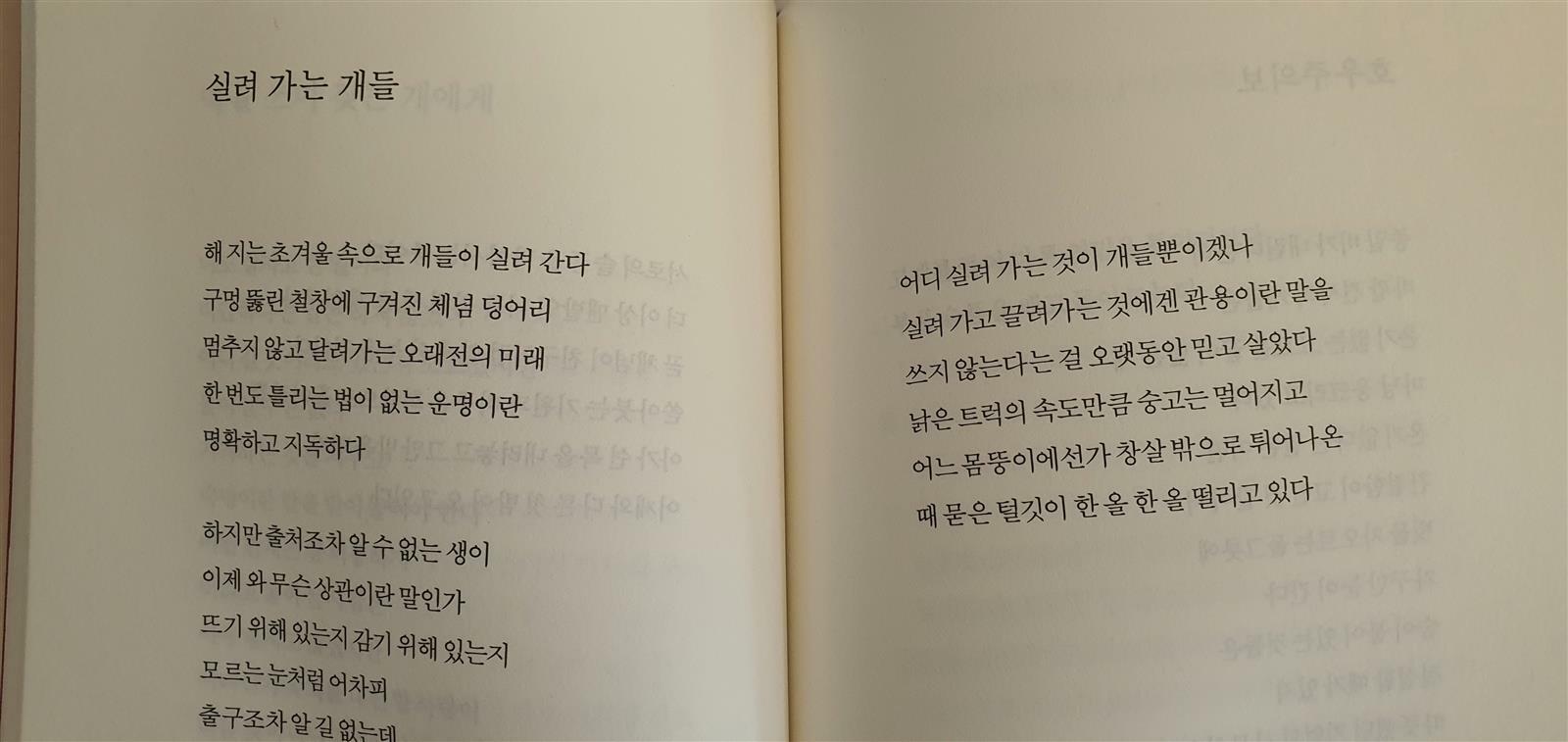

철창에 갖힌 채 어디론가 하염없이 실려가고 있는 개들, 눈에는 이미 희망이란 보이지 않고 초점을 잃은 채 실려가고 있는 개들은 마치 나와 같습니다. 실려가는 개는 나일까, 시인일까 또는 그 누군가 제3자일까, 그것은 읽는 사람에 따라 다르겠지만 누구도 실려가는 개는 되고 싶지 않을 듯 합니다. 체념에 빠져 멈추지 않고 달려가는 미래는 이미 포기한 지 오래이며 쓸쓸한 저녁 풍경은 더욱 더 슬프게 합니다. 이제는 더이상 참혹하다는 말조차 아까운 이 삶에 그도 읽고 있는 나도 그저 끌려갈 뿐입니다. 단 몇 문장에 담겨 있는 슬픔 가득한 삶의 체념이 왜 이렇게 차갑고 무겁고 묵직한지 내 삶의 지난 편린까지 꺼내어 같이 슬퍼지려 합니다.

인력 사무소에 찾아온 몸도 성치 않은 노구의 사내도 있습니다. 어디에서 어떻게 흘러서 이 자리에 온지 모를 필리핀 출신의 여가수도 있습니다. 굵은 빗줄기에도 아랑곳하지 않고 일하고 있는 늙고 주름진 손이 보입니다. 못 주머니를 허리에 찬 채 오늘도 똑같이 반복적인 망치질을 하는 목수도 있습니다. 시인의 말과 글로 표현되는 이들의 슬픈 삶과 흔적은 마치 나, 어머니, 할머니, 아버지 그리고 나의 미래를 보는 듯 합니다. 시인의 표현의 슬픔이 나의 추억과 현재의 그림자와 섞여서 우울함이 더해 그림자를 짙게 합니다. 슬픈 시는 슬픔을 더하게 하면서도 슬픔을 없애주는 느낌도 듭니다. 그래서 이런 슬픈 감성시집이 자꾸 좋아지나 봅니다.

출판사로부터 책을 제공받고 솔직하게 쓴 글